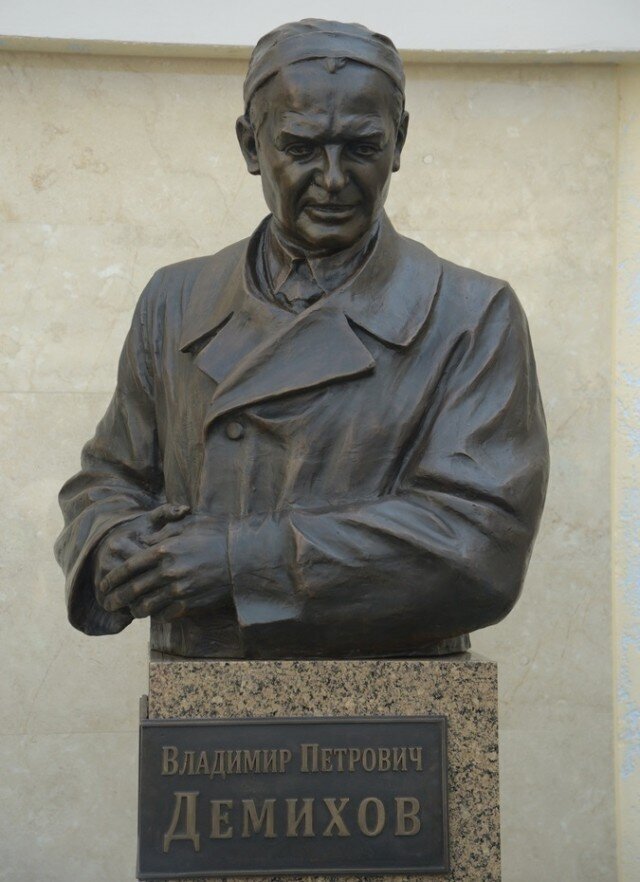

31 июля 2022 года исполнилось 106 лет со дня рождения Владимира Петровича Демихова – советского и российского биолога, доктора биологических наук, ученого-экспериментатора, одного из основоположников мировой трансплантологии (раздел медицины, изучающий пересадку внутренних органов и перспективы создания искусственных органов).

Он первым в мире провел в эксперименте многие операции, являющиеся основой трансплантологии. К примеру, в 1937 году он создал искусственное сердце, а в 1946-м выполнил первую в мире гетеротопическую пересадку сердца в грудную полость собаки.

Владимир Петрович Демихов родился 31 июля 1916 года на хуторе Кулики области Войска Донского (сегодня хутор Куликовский в Волгоградской области) в семье русских крестьян. Отец Демихова погиб в годы Гражданской войны, а мать одна вырастила и подняла троих детей, каждый из которых, в дальнейшем, получил высшее образование.

Первоначально Владимир Демихов учился в ФЗУ на слесаря-ремонтника. После его окончания он поступил на биофак Воронежского университета. В 1934 году перевелся в Московский государственный университет на физиологическое отделение биологического факультета. Там он познакомился с Сергеем Брюхоненко, который на животных отрабатывал методы реанимации. В дальнейшем Брюхоненко создал первый в мире аппарат искусственного кровообращения (автожектор). Демихов мечтал разработать методику пересадки органов, а особенно — сердца. Первые эксперименты по пересадке органов начались еще в 1902 году в Вене.

Уже в 1937 году, будучи студентом третьего курса, с помощью Сергея Брюхоненко, Демихов создал из мембранных насосов первое в мире искусственное сердце. Это сердце он вживил собаке, которая прожила с ним два часа. В 1940 году Демихов с отличием окончил МГУ и написал свою первую научную работу.

Когда началась Великая Отечественная война, Владимир Демихов ушел на фронт. С 1941 по 1945 год он служил в действующей армии патологоанатомом. В 1944 году Демихов был награжден медалью «За боевые заслуги», в тот момент он был старшим лаборантом патологоанатомической лаборатории. Работа патологоанатомов была важна, так как могла указать на допущенные ошибки в лечении раненых бойцов. На фронте он однажды указал военврачу Борису Петровскому на его ошибки, которые приводили к смерти раненых. Тот затаил на биолога злобу, которая проявилась в дальнейшем. Военную службу Демихов закончил в Маньчжурии, в звании старшего лейтенанта административной службы.

Сразу после войны Владимир Петрович начал работать в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А. В. Вишневского. Несмотря на трудности технического и материального порядка, энергичный и изобретательный экспериментатор производил уникальные операции. В 1946 году он первым в мире осуществил гетеротопическую пересадку сердца в грудную полость и пересадку комплекса сердце-легкое у подопытных собак. Успехи в этих операциях доказывали возможность проведения в будущем подобных операций и на человеке. В следующем году он провел первую в мире пересадку изолированного легкого.

На проходившей в 1947 году первой Всесоюзной конференции по грудной хирургии ученый рассказывал о способах трансплантации органов и показал фильм, в котором демонстрировалась техника пересадки сердца. Доклад Владимира Демихова на этой конференции получил высокую оценку со стороны председателя – известного на тот момент хирурга академика А. Н. Бакулева, который оценивал его опыты как «большое достижение советской хирургии и медицины». С 1948 года Демихов начал пересаживать собакам печень. Об этом стало известно в США, где подобные операции быстро отработали и ввели в медицинскую практику.

Первые послевоенные годы были для Демихова временем, когда его работы получали в СССР признание, на них обращали внимание видные медицинские специалисты. Владимир Петрович продолжал свои медицинские эксперименты. Им были окончательно разработаны методики полной одновременной замены сердца и легких вместе взятых. За выдающийся теоретический и практический вклад в медицину в 1950 году Демихов стал лауреатом премии имени Н. Н. Бурденко, которая присуждалась Академией медицинских наук СССР.

В 1951 году на сессии Академии медицинских наук СССР, которая проходила в Рязани, Демихов пересадил донорские сердце и легкие собаке Дамке, которая прожила 7 дней. Это стало первым случаем в мировой медицине, когда собака с чужим сердцем жила так долго. Сообщается, что она ходила и чувствовала себя довольно хорошо. Умерла же она не от последствий пересадки сердца, а от повреждения гортани, которое непреднамеренно было нанесено ей во время операции. В том же году Владимир Петрович представил достаточно совершенный протез сердца, который работал от пневмопривода и провел первую в мире замену сердца на донорское без использования аппарата искусственного кровообращения.

В 1952-1953 годах Владимир Петрович разработал метод маммарно-коронарного шунтирования. Во время своих экспериментов он пробовал вшивать внутреннюю грудную артерию в коронарную, ниже места ее поражения. Первый раз он проделал подобную операцию на собаке в 1952 году, но она закончилась неудачей. Лишь через год ему удалось справиться с основным препятствием, которое возникало при наложении шунта – с недостатком времени. Работы необходимо было вести при остановленном сердце, поэтому время для шунтирования было крайне ограниченным – не более двух минут. Для соединения артерий при проведении операций маммарно-коронарного шунтирования Демихов использовал скрепки из тантала и пластмассовые канюли. Из 15 прооперированных собак, перенесших операцию, три жили более двух лет, одна – более трех лет. Это свидетельствовало о целесообразности подобного вмешательства. В будущем данный метод начнут широко применять в клинической практике во всем мире.

Экспериментальные операции, проведенные Владимиром Петровичем, позволяли признать Демихова в мировых медицинских кругах как одного из величайших хирургов современности, но в СССР его не признавали. Чиновники от советской медицины не хотели и слышать, что целью необычных экспериментов была проверка на практике возможности спасения человека с помощью его временного «подключения» к кровеносной системе здорового человека. Оппоненты ученого становились все более агрессивными, дошло до того, что одну из его подопытных собак просто убили.

Директор Первого медицинского института имени Сеченова, где некоторое время работал Владимир Петрович, называл его «псевдоученым и шарлатаном». Президент Академии медицинских наук, считал, что «этот человек – просто интересный экспериментатор». Многие полагали, что сама идея пересадки сердца человека, которую предлагал и демонстрировал Демихов, является просто аморальной. Помимо этого у Владимира Петровича не было медицинского образования, что давало повод упрекать его в несерьезности проводимых исследований.

Одновременно с этим видные медики Чехословакии, ГДР, Великобритании и даже США приезжали в Советский Союз только для того, чтобы лично присутствовать на операциях, которые проводил Демихов. Ему высылали многочисленные приглашения на симпозиумы, которые проходили в США и Европе, но выпустили за границу Демихова всего один раз. В 1958 году он выехал на симпозиум по трансплантологии, который проходил в Мюнхене, его выступление тогда произвело сенсацию. Но чиновники из Минздрава СССР посчитали, что он разглашает советские секретные медицинские исследования, поэтому больше за границу его не выпускали.

В Первом московском медицинском институте имени И. М. Сеченова Демихов проработал с 1955 по 1960 год, после чего из-за обострения отношений с директором института, который не допустил к защите его диссертацию «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте», вынужден был перейти на работу в Институт скорой помощи имени Склифосовского. Диссертация была выпущена в сокращенном варианте монографией с одноименным названием. На тот момент это было единственное в мире руководство по трансплантологии органов и тканей.

Работу перевели на несколько иностранных языков и презентовали в Берлине, Нью-Йорке и Мадриде, вызвав неподдельный интерес, а сам Демихов стал признанным авторитетом в данной области в международных кругах, но не в СССР. Только в 1963 году со скандалами, которые подтачивали его здоровье, ему удалось защититься. В один день он сумел защитить срезу две диссертации - кандидатскую и докторскую, пройдя путь от кандидата до доктора биологических наук всего за полтора часа.

В Институте скорой помощи имени Склифосовского для Демихова была открыта «лаборатория по пересадке жизненно важных органов». Она представляла собой помещение в 15 квадратных метров, расположенное в подвале флигеля. Сырость, холод и плохое освещение в комплекте. Операции проводились под освещением обыкновенной лампочки. Аппаратуры не было никакой, вместо компрессора – старый пылесос, самодельный аппарат искусственного дыхания и старый кардиограф. Не было и помещений для содержания прооперированных животных, поэтому собак, участвующих в экспериментах, ученый забирал к себе домой, где выхаживал их после операций. В таких условиях лаборатория под руководством Владимира Петровича работала вплоть до 1986 года. В ней разрабатывались различные методики пересадки конечностей, головы, печени, надпочечников с почкой, результаты проводимых экспериментов становились публикациями в научных журналах.

Демихов стал разрабатывать способы консервации донорских органов для пересадки. Он помещал их в сосуды-термостаты и подсоединял к кровеносной системе животных. Одна собака спасала до четырех сердечно-легочных «комплексов», они работали в течение недели. Вместе со своим учеником Михаилом Разгуловым Демихов разработал метод консервации органов внутри животных. Биологи помещали человеческие сердца в герметичные полиэтиленовые пакеты и вшивали в брюшную полость свиней, подключая к кровеносной системе. Одно животное могло сохранять 3–4 донорских сердца до семи суток. Но популярность Демихова в СССР уже шла на спад.

Когда в 1965 году он рассказал медикам об идее создания «банка органов», его подняли на смех. Немало сил в травлю вложил бывший военврач Борис Петровский, который в 1963 году стал директором Института клинической хирургии и Всесоюзного центра хирургии АМН.

В 1966 году опыты Демихова решился повторить кардиохирург из Южно-Африканской Республики Кристиан Бернард. Он уже приезжал в СССР, бывал в лаборатории Демихова, пробовал оперировать сам. Через год он первым в мире смог пересадить сердце смертельно больному 55-летнему мужчине. Главное, что позволило это сделать — изменение юридических норм. Отныне на Западе смерть мозга приравнивалась к смерти человека. Донором стала 25-летняя Дениз Дарваль, которая погибла в ДТП. Операция шла 9 часов, а после нее Бернард позвонил Демихову и сообщил об успехе, попросив разрешения называть его своим учителем. За последующие полгода новые сердца обрели около ста человек. А вот в Советском Союзе первая удачная операция по пересадке сердца была проведена только 12 марта 1987 года, провел операцию заслуженный хирург, академик Валерий Шумаков.

На секции трансплантологии в 1965 Владимира Петровича пытались обвинить в шарлатанстве, ученый был раздавлен. Его сторонникам удалось сломить сопротивление противников Демиховских идей, ученого оправдали, но отношение к нему в корне не изменилось. Гонения доходят до того, что в конце шестидесятых годов прошлого века органы местной власти решили забрать новую квартиру Демихова, выданную якобы по ошибке. Жена ученого рассказывала, что он готов был выброситься из окна, если придут выселять его семью. За Владимира Петровича тогда вступился директор института Склифосовского. На некоторое время экспериментатора оставили в покое. В 1968 году у Демихова случился инсульт. Он так и не сможет оправиться от него, но все же продолжил работать в лаборатории.

Работа Демихова, достигнутые им результаты и написанные научные труды принесли ему международное признание. Он являлся почетным членом Королевского научного общества в Уппсале (Швеция), почетным доктором медицины Лейпцигского и Ганноверского университетов и американской клиники Майо. Владимир Демихов был обладателем многочисленных почетных дипломов, представляющих самые разные страны мира. В 2003 году (уже посмертно) он был удостоен международной премии «Золотой Гиппократ».

Несмотря на зарубежное признание, последние годы жизни Владимира Демихова в России прошли практически в забвении. Признание работ Демихова на Родине прошло позднее, чем за рубежом. Только в 1988 году в числе других известных советских специалистов Владимир Петрович был удостоен Государственной премии СССР «за достижения в области кардиохирургии». А в 1998 году – уже в год смерти – Демихов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством III степени», в числе других ученых он стал лауреатом Государственной премии РФ «за разработку проблемы пересадки сердца».

Великий отечественный ученый-экспериментатор, великий хирург Владимир Демихов ушел из жизни 22 ноября 1998 года в возрасте 82 лет. На его могиле на Ваганьковском кладбище Москвы установлен памятник, на котором указано «основоположник трансплантации жизненно важных органов». В 2016 году в год столетия со дня рождения возле нового здания НИИ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова ему был открыт памятник. В том же году состоялся VIII Всероссийский съезд трансплантологов с международным участием, который был посвящен 100-летию со дня рождения Демихова. Тогда же, по инициативе Российского трансплантологического общества, 2016 год был объявлен годом Владимира Демихова.