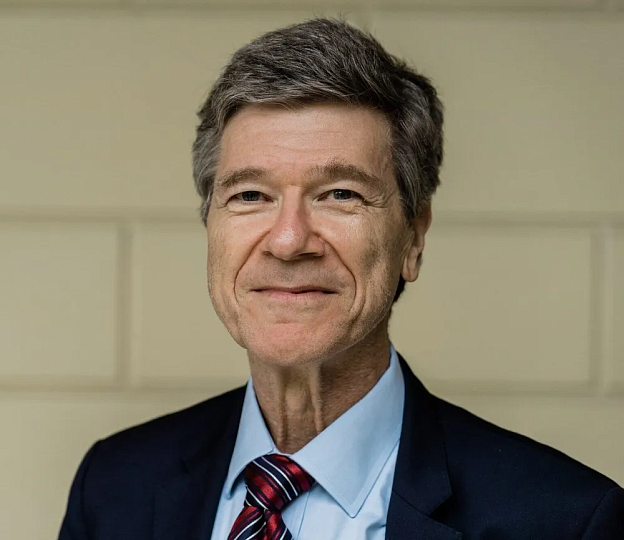

31 марта 1904 года при взрыве эскадренного броненосца «Петропавловск» погиб вице-адмирал Степан Осипович Макаров – выдающийся военно-морской деятель, океанограф, полярный исследователь и кораблестроитель.

Степан Осипович Макаров родился 27 декабря 1848 года в городе Николаев Херсонской губернии в семье прапорщика Осипа Федоровича Макарова и его жены Елизаветы Андреевны (урожденной Кирилловой). В отставку Осип Федорович вышел штабс-капитаном. Оба деда Степана Макарова были солдатами, но дослужились до унтер-офицеров. Все три сына Осипа Федоровича стали офицерами. Первенец Иван поступил в пехотное училище в Санкт-Петербурге. А младшие - Степан и Яков - пошли по морской части.

В 1858 году Осип Федорович был переведен в Сибирскую флотилию, и семья Макаровых переехала в город Николаевск-на-Амуре. В том же году Степан Макаров поступил в Николаевское морское училище, которое готовило кондукторов корпуса штурманов (чин примерно соответствующий современному званию мичмана). В 1865 году он окончил училище первым по успеваемости. В 1869 году Степан Макаров получил офицерский чин – он был произведен в мичманы. До этого он уже успел послужить на 11 кораблях и принять участие в нескольких дальних морских походах.

В 1861 году на винтовом клипере «Стрелок» и винтовом транспорте «Манчжур» ходил из Николаевска в залив Де-Кастри и порт Дуэ. С июля 1863 по май 1864 года в составе эскадры Тихого океана под флагом вице-адмирала А. А. Попова - к берегам Северной Америки. С ноября 1866 по май 1867 года на корвете «Аскольд» в составе эскадры контр-адмирала Ф.С. Керна прошел по маршруту Нагасаки - мыс Доброй Надежды - Кронштадт.

14 июля 1867 года за выдающиеся успехи в науках Степан Осипович Макаров был произведен «не в пример прочим» вместо кондукторов корпуса штурманов в гардемарины, а в июле того же года назначен в 1-й флотский экипаж Балтийского флота.

С 16 сентября 1867 по 28 июня 1868 года Макаров ходил на корвете «Димитрий Донской», где занимался и научными исследованиями, а затем на этом же корвете находился в заграничном плавании. В октябре 1868 года он публикует в «Морском сборнике» свою первую научную работу - «Инструмент Адкинса для определения девиации в море». В дальнейшем, с 24 июня по 8 сентября 1869 года Макаров ходил на броненосной лодке «Русалка» в составе броненосной эскадры Балтийского флота. «Русалка» наткнулась на подводный камень, и только благодаря грамотным действиям экипажа ее удалось спасти от затопления, а экипаж от гибели. Об этом инциденте в марте - июне 1870 года Степан Осипович опубликовал в «Морском сборнике» статью «Броненосная лодка «Русалка». За частным случаем Степан Осипович увидел проблему всего флота - неподготовленность кораблей и экипажей к действиям при повреждении корпуса.

Чтобы решить этот вопрос Макаров занялся исследованиями. Результатом стал труд, посвященный борьбе за непотопляемость корабля. Теория непотопляемости корабля стала одной из важнейших его разработок. Степан Осипович настаивал на выделении непотопляемости в отдельную научную дисциплину. К январю - марту 1870 года относится самое известное его открытие - изобретение пластыря (шинкованного мата) для заделки пробоин судов. В морском обиходе появился новый термин «пластырь Макарова». 22-летний мичман Макаров разработал не только новые способы заделки пробоин пластырем, который во всем мире носит его имя, но и создал оригинальную водоотливную систему, и герметические крышки на палубные люки, заложив тем самым основы непотопляемости корабля. Способами заделки пробоин заинтересовались за рубежом, и Макарова командировали для демонстрации его изобретения на Всемирную выставку в Вену (17-21 декабря 1873 года). Вопросами непотопляемости Степан Осипович занимался более 30 лет.

Защищая православное население и русских добровольцев на Балканах, российский император Александр II в апреле 1877 года объявил войну Турции. Еще до начала турецкой кампании в октябре 1876 года Степан Осипович добился назначения на Черноморский флот и 13 декабря вступил в командование вооруженным пароходом «Великий князь Константин», являвшимся базой минных катеров. В апреле 1877 года «Константин» вышел на поиск противника. Его оружием были паровые катера, на носу которых на шесте крепились мины. Подойти под огнем к турецким кораблям, взорвать их, умудриться остаться невредимым и вернуться назад - для этого требовалось не только громадное мужество, но и флотское мастерство. Все это команда «Константина» продемонстрировала в полной мере. Были взорваны два броненосца, потоплено около десятка грузовых судов.

В ночь с 30 апреля на 1 мая 1877 года Макаров произвел атаку четырьмя минными катерами сторожевого турецкого судна на Батумском рейде. В ночь на 29 мая совершил нападение минными катерами на турецкие корабли на Сулинском рейде. 12 августа у Сухума совершил нападение на турецкие корабли, повредив броненосец «Шевкет». В ночь на 16 декабря совершил нападение на турецкие броненосцы у Батума; во время этой атаки Макаров впервые в мире применил торпеды, потопив турецкий сторожевик «Интибах». Макарову принадлежала идея погрузить минные катера на быстроходные торговые пароходы, и атаковать турок прямо в бухтах. Успешные минные и первые в мире торпедные атаки, осуществленные Макаровым, парализовали турецкий флот. Войну Макаров закончил капитаном II ранга, кавалером Императорских орденов Святого Георгия Победоносца IV степени и Святого Равноапостольного князя Владимира IV степени, а также был награжден золотым оружием «За храбрость».

После победоносного окончания русско-турецкой войны Макаров был озабочен позициями России на Черном море и проблемой овладения ею всего черноморского бассейна. Он постоянно высказывается в пользу «сильного броненосного флота», состоящего из кораблей с возможно толстой броней, мощной артиллерией и минными катерами на борту, способными бороться с турецкими и иностранными, в первую очередь, английскими броненосцами. Предложения Макарова были приняты. Успешно развивается и его карьера - он пожалован званием флигель-адъютанта Свиты Его Величества, причислен к Гвардейскому экипажу и назначен командиром отряда миноносцев.

В это время генерал-адъютант Михаил Дмитриевич Скобелев предлагает ему возглавить морское обеспечение Ахал-Текинской военной экспедиции. Макаров уезжает на Каспий и становится заведующим морской частью при войсках, действовавших в Закаспийском крае (с 1 мая 1879 по 21 мая 1881 года). Перед ним стоит широкий круг задач - от организации снабжения водным путем из Астрахани в Красноводск до создания портов и баз на берегах Каспийского моря. Под его командой более сотни малотоннажных судов. С новыми обязанностями Макаров справился блестяще. О его большом вкладе в успех военной экспедиции свидетельствует то, что после совместного участия в Ахалтекинском походе Михаил Дмитриевич Скобелев и Степан Осипович Макаров обменялись на прощание Георгиевскими крестами (своеобразный вариант братания у георгиевских кавалеров).

В октябре 1881 года Макаров был назначен командиром российского корабля-стационера «Тамань» и направлен в Константинополь. Служебные обязанности для командира стационера сводились к дипломатическому представительству. Но Степан Осипович занялся изучением течений в проливе Босфор. Результат исследований стал научной сенсацией - в проливе на различных уровнях два противоположных течения: верхнее из Черного моря, а нижнее из Мраморного. В случае новой войны его открытие позволяло провести быстрое и эффективное минирование Босфора.

17 сентября 1885 года Макаров был назначен командиром корвета «Витязь». Командуя им, с 24 мая 1886 по 25 июня 1889 года он находился в кругосветном плавании. «Витязь» почти три года бороздил океанские просторы, и все это время Макаров вместе с экипажем проводил в Тихом океане обширные и многочисленные научные исследования, опубликовав затем двухтомный труд «Витязь» и Тихий океан», получивший высокую оценку в мировых научных кругах.

За исследования вод Средиземного моря и Тихого океана Российская академия наук отметила его Макарьевской премией (1887 год). Макарьевская премия - Российская академическая премия имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), созданная в 1867 году по его завещанию и на его средства с целью «поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу науки и общеполезных занятий…». Русское географическое общество наградило его золотой медалью. Макаров утверждал, что исследовательская деятельность полезна и даже обязательна для моряков военных кораблей - она не только расширяет кругозор, но и учит действовать в боевой обстановке.

«Природа на каждом шагу ставит вам препятствия, и тот, кто много плавал, привыкает верить, что нет работы без препятствия, и что всякое препятствие надо тотчас же устранять. В бою тоже на каждом шагу будут препятствия. Если человек привык их устранять, то он и в бою их устранит», - говорил он.

В 1890 году Степан Осипович Макаров был произведен в контр-адмиралы и назначен младшим флагманом Балтийского флота. А в 1891-1894 годах он исполнял должность главного инспектора морской артиллерии. За три года, несмотря на неповоротливость флотской бюрократии, ему удалось сделать очень много для совершенствования корабельной артиллерии. Главным итогом его труда стало изобретение весной 1892 года нового приспособления - бронебойного наконечника к снарядам, так называемого «макаровского колпачка», который значительно повышал эффективность снарядов по пробиванию брони. Эти колпачки были взяты на вооружение во всех флотах.

Также адмирал Макаров настоял на снижении веса корабельных снарядов - снаряды существенно легче, а значит дешевле в производстве и занимают меньше места в трюме, значительно меньше изнашивают ствол при схожей баллистике. Кроме того, при меньшей массе они имели соответственно большую начальную скорость, что повышало бронепробиваемость на малых и средних дистанциях. В 1893 году за научные исследования Степан Осипович Макаров был вторично награжден Макарьевской премией.

В ноябре 1894 года адмирал Макаров принял командование эскадрой в Средиземном море (1894-1895 годы), которую при угрозе войны с Японией (1895 год) перевел на Дальний Восток и стал командующим Тихоокеанской эскадрой. Здесь он понял, что новые технические возможности кораблей явно не соответствуют сложившейся практике их боевого применения. Итогом раздумий адмирала стал капитальный труд «Рассуждения по вопросам морской тактики», долгие годы остававшийся единственным обобщающим трудом такого рода в России. Книгу сразу же перевели на многие иностранные языки. А лучшим подтверждением, что идеи Макарова со временем не стареют, стало переиздание книги в 1943 году. В 1895 году Степан Осипович разработал русскую семафорную азбуку.

Адмирал Макаров немало успел за свою недолгую жизнь, порой опередив время на десятки лет. Одним из его предвидений останется начало покорения Севера и основание отечественного ледоколостроения. Он - один из инициаторов использования ледоколов для освоения Северного морского пути и руководитель комиссии по составлению технического задания для строительства ледокола «Ермак» (1897-1898 годы). Северный Ледовитый океан давно привлекал внимание Степана Осиповича.

«Единственное побуждение, которое толкает меня на Север, есть любовь к науке и желание раскрыть те тайны, которые природа скрывает от нас за тяжелыми ледяными преградами», - говорил он.

В конце XIX века, когда началась эпоха великих полярных исследований, Макаров (30 марта 1897 года) прочел в Географическом обществе лекцию «К Северному полюсу - напролом».

«Если сравнить Россию со зданием, то нельзя не признать, что она своим главным фасадом выходит на Ледовитый океан... Мощный ледокол откроет дверь в этом главном фасаде, он снимет ледяные ставни с окна, которое Петр I прорубил в Европу... Природа заковала наши моря льдами, но в настоящее время ледяной покров не представляет более непреодолимого препятствия к судоходству. Я знаю, как достичь Северного полюса: надо построить ледокол такой силы, чтобы он мог ломать полярные льды. Ни одна нация не заинтересована в ледоколах столько, сколько Россия», - говорил он.

Впервые Макаров высказал идею ледокола еще в 1892 году. Пять лет он готовил его научное обоснование и в 1897 году подал первую записку морскому министру адмиралу Павлу Петровичу Тыртову. За поддержкой Степан Осипович обратился к Дмитрию Ивановичу Менделееву, который был известен бескорыстным служением Отечеству. Совместно они смогли убедить министра финансов Витте найти средства для постройки ледокола.

Спуск на воду первого русского ледокола «Ермак» был произведен 17 октября 1898 года на реке Тайн в Ньюкасле в Англии. 21 февраля 1899 года Макаров вышел на «Ермаке» в море, совершив на нем первое плавание из Ньюкасла в Кронштадт. С 27 марта по 30 августа 1901 года состоялась первая в мире антарктическая экспедиция русского ледокола, на котором С. О. Макаров отправился к Новой Земле и Земле Франца-Иосифа.

«У нас есть корабль, который дает возможность сделать то, что не под силу ни одной нации и к чему нас нравственно обязывают старые традиции, географическое положение и величие самой России», - говорил он.

Восторг, с которым встречали «Ермака» в России, был необычаен - люди смотрели на корабль, который шел так, как будто никакого льда не было. Макаров стал народным героем, а ледокол в шутку называли «Ермак Степаныч». Но когда во время пробных плаваний «Ермак» не смог пробиться в тяжелых сплошных арктических льдах, Макарова отстранили от ледокола, чтобы положить конец его настойчивым попыткам пробиться в Арктику.

В 1896 году Степан Осипович произведен в вице-адмиралы и стал командующим эскадрой Балтийского флота. 6 декабря 1899 года адмирал Макаров был назначен главным командиром Кронштадтского порта и военным губернатором города Кронштадта (6 декабря 1899-9 февраля 1904 года). Благодаря его поддержке на флоте началось внедрение изобретенного Александром Степановичем Поповым радио.

Забота о простом матросе для адмирала Макарова остается одной из первоочередных задач: «Сбережение здоровья нижних чинов - есть важнейший долг не одних командиров, но и всех офицеров и каждый в кругу своих обязанностей должен принимать все меры к тому, чтобы сохранить здоровье подчиненных ему людей».

Макаров прекрасно понимал, какое значение для команды имеют хорошее питание и налаженный быт. Чего стоит его приказ от 1 мая 1901 года «О приготовлении щей»: «Изданные постановления не мешают хорошему коку придать щам тот вкус, какой он желает, но они не допускают неумелого человека испортить хорошую провизию и дают удобства контроля над провизией и способом приготовления».

«Степень занятия и развития команды зависит не только от самой команды. Командир и офицеры могут так ее поставить, что будет заглядение; главное - нужно завести особенный дух и чувство собственного достоинства между всеми матросами. Нужно, чтобы они гордились именем своего судна, а не употребляли его в смысле карцера. Этого можно достигнуть беспрестанной заботливостью об удобстве команды не только капитаном, но и всеми офицерами. Эта заботливость не должна распространяться только на хорошее качество провизии и амуниции. Но главное не удобство жизни. Нет ничего вреднее, как приказания ни к чему не ведущие; это такой вред, какой только может быть. Команда, не видя пользы и необходимости их, лениво исполняет приказания, приучается к неповиновению, неуважению офицеров, все это - прямые шаги к упадку дисциплины», - утверждал Макаров.

Близкий друг и биограф С. О. Макарова вице-адмирал Фердинанд Фердинандович Врангель рассказывал: «Когда я был у него в гостях и спросил, доволен ли он, Степан Осипович с грустью мне ответил, что считал бы своим местом Порт-Артур. «Меня пошлют туда, когда дела наши станут там совсем плохи». Адмирал даже повесил в своем кабинете лозунг: «Помни войну». Кронштадтский губернатор засыпает руководство докладными о необходимости срочно укреплять Порт-Артур и готовить к войне тихоокеанский флот. За четыре дня до начала русско-японской войны Макаров составил записку с предупреждением о неизбежности начала японцами войны в ближайшие дни, равно как и о недостатках русской противоторпедной обороны. Он утверждал: «Война есть экзамен, назначение которого от нас не зависит. Приготовление к войне есть приготовление к экзамену, и если этого приготовления мы никогда практиковать не будем, то не нужно удивляться, если экзамен выдержан плохо».

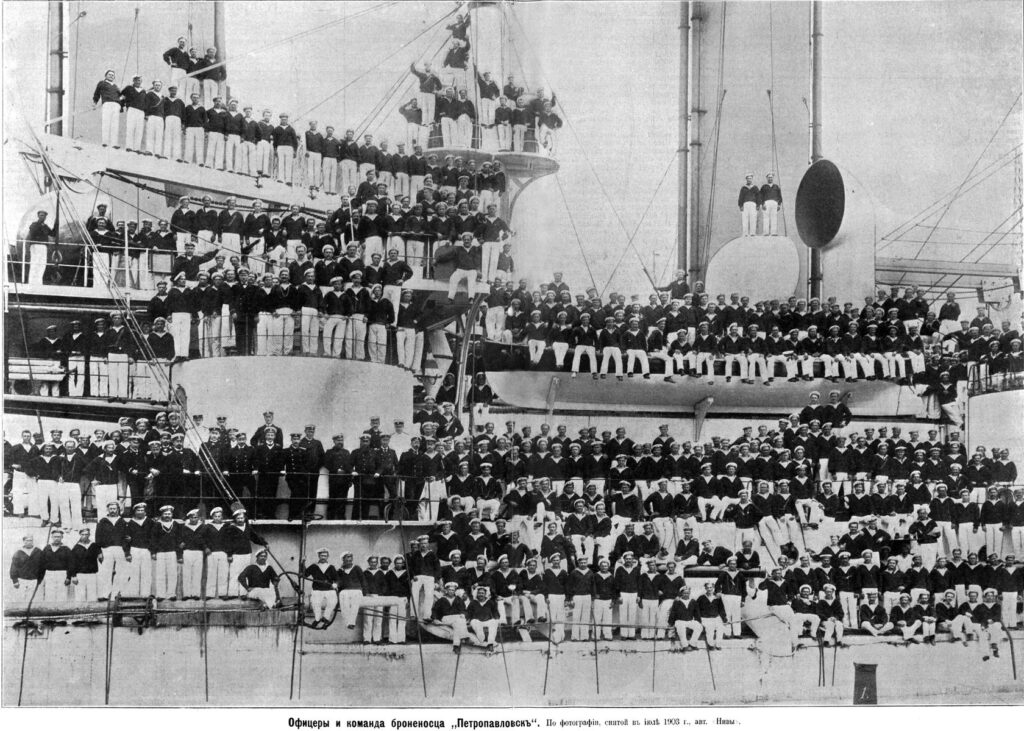

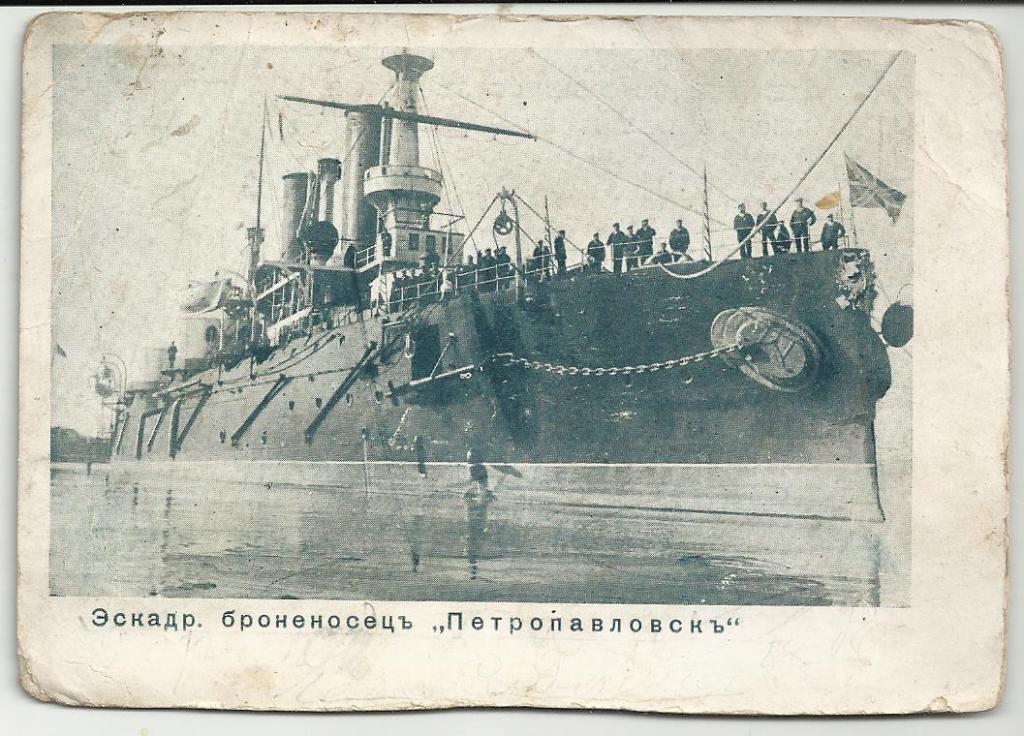

Начавшаяся русско-японская война подтвердила полную правоту адмирала. Война с Японией всколыхнула всю Россию. Неудачи российского флота на Тихом океане вызвали всеобщее мнение, что руководить воюющим флотом должен боевой флотоводец. И единственным человеком, который реально мог изменить положение в войне на море, был адмирал Степан Осипович Макаров. 1 февраля 1904 года адмирал Макаров был назначен командующим Тихоокеанской эскадрой. 24 февраля 1904 года командующий адмирал Макаров прибыл в Порт-Артур. 27 февраля он устанавливает свой флаг на эскадренный броненосец «Петропавловск».

Степан Осипович сразу же приступил к организации регулярной боевой подготовки экипажей – начали проводиться учебные выходы в море, маневрирование и стрельбы, постановка и траление мин. Адмирал Макаров сумел убедить русских морских офицеров и матросов в возможности победы над японским флотом, хотя прежде в экипажах господствовали достаточно пессимистичные настроения.

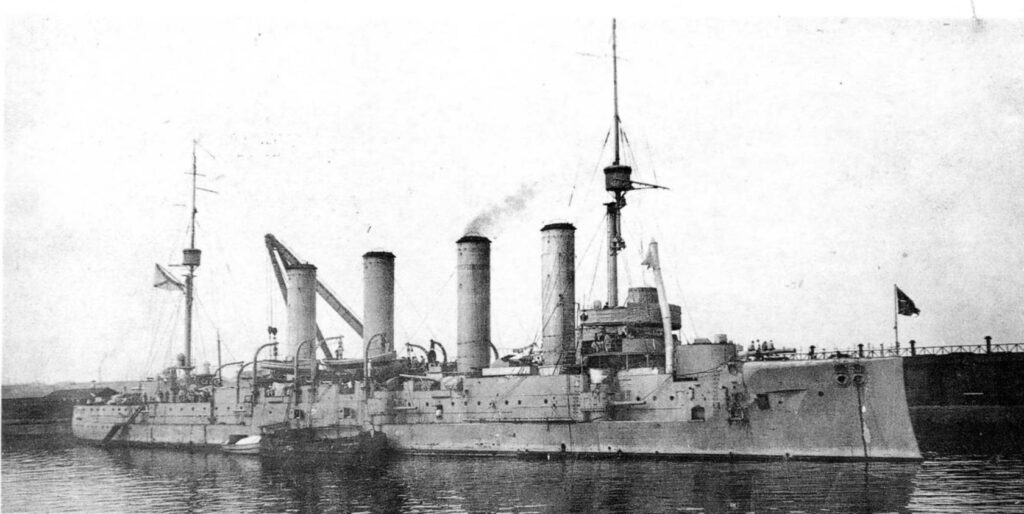

Два раза флот под командованием Макарова предотвращал попытки японского адмирала Того блокировать русские корабли на внешнем рейде и начать блокаду Порт-Артура. Макаров требовал от Морского министерства прислать по железной дороге в Порт-Артур 8 миноносцев и 40 миноносок в разобранном виде. Флагманским кораблем вице-адмирала Макарова стал броненосец «Петропавловск», на котором Степан Осипович лично участвовал в боевых действиях. После вступления в должность командующего 1-й тихоокеанской эскадрой 24 февраля 1904 года инициировал развитие радиосвязи на Дальнем Востоке и в управлении флота: создал радиостанции на побережье Тихого океана. Радиостанциями также оснастили корабли. Вице-адмирал 20 марта 1904 года издал приказ №27 о радиоразведке, предписывающий перехватывать неприятельские радиограммы и определять, где находится их источник.

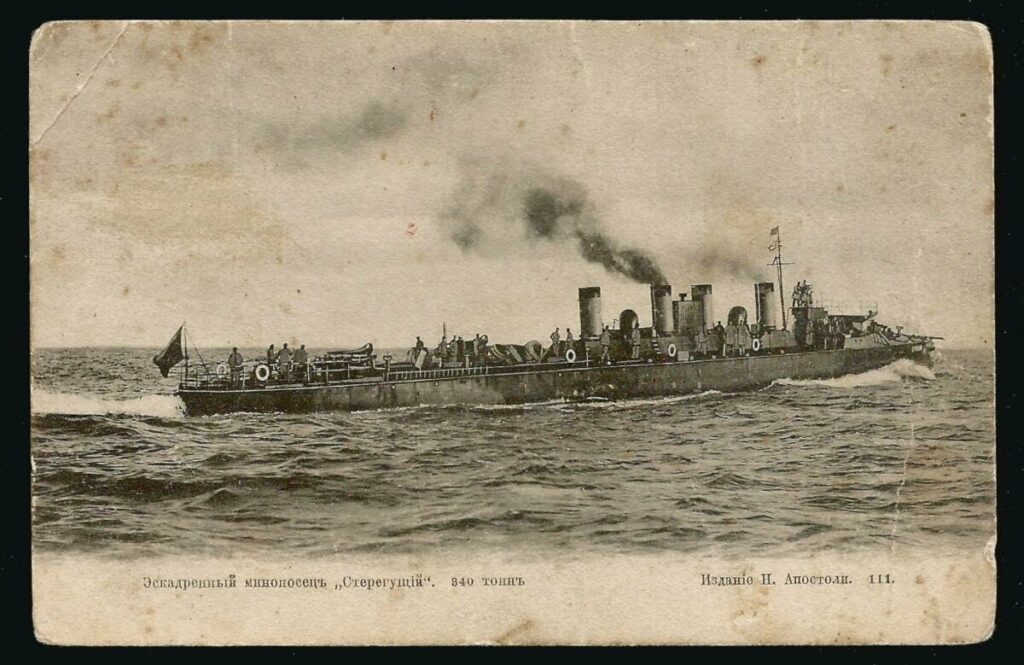

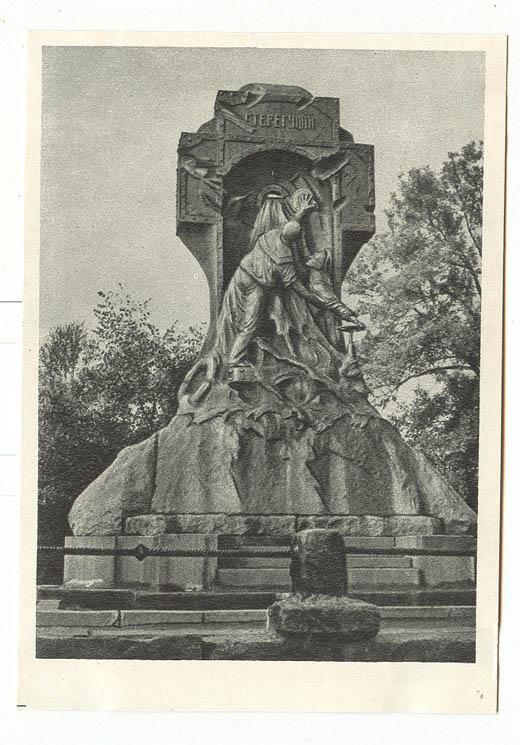

В конце февраля 1904 года вице-адмирал Макаров выслал отряд миноносцев в разведывательный рейд, а утром 26 февраля он узнал, что не вернулся из разведки миноносец «Стерегущий». Он был подбит в неравном бою, и японцы пытались взять корабль на буксир. Макаров тотчас же перенес свой флаг на легкий крейсер «Новик» и в сопровождении крейсера «Боян» устремился к месту боя на выручку. И хотя спасти «Стерегущий» не удалось (двое оставшихся в живых матросов открыли кингстоны и затопили корабль); вернувшийся в гавань «Новик» встретило громовое «ура» - салют личному бесстрашию командующего. Отныне сердце эскадры навсегда принадлежало Макарову - с ним возродилась вера в победу.

Наступать и только наступать - вот стратегия нового командующего: «Не гонитесь за неприятелем, который далеко, если перед вами близко находится другой. Забудьте всякую мысль о помощи своим судам: лучшая помощь своим - есть нападение на чужих … Мое правило: если вы встретите слабейшее судно - нападайте; если равное себе - нападайте; и, если сильнее себя - тоже нападайте».

Потерпев неудачу в попытках заблокировать выход из Порт-Артурской гавани пароходами-брандерами, японский командующий адмирал Хэйхатиро Того решил скрытно поставить напротив выхода из гавани минное заграждение. Постановка была проведена в ночь на 31 марта. Накануне, вечером 30 марта, адмирал Макаров решил провести ночной поиск и в случае обнаружения противника атаковать его торпедами. Не обнаружив противника, отряд Макарова повернул обратно. Шесть кораблей благополучно вернулись в Порт-Артур. Отставший миноносец «Страшный» был атакован японцами и после непродолжительного боя потоплен. Вышедший на помощь миноносцу броненосный крейсер «Баян» также был обстрелян крейсерами противника и, подняв из воды матросов, уцелевших из экипажа погибшего миноносца, полным ходом направился в базу.

Не ожидая выхода всех кораблей, С. О. Макаров в 7 часов повел броненосцы «Петропавловск», «Полтава» и четыре крейсера к месту гибели «Страшного», успешно миновав минное поле. «Петропавловск» открыл огонь по японским крейсерам; японцы отступили на восток, где вскоре показались главные силы их флота. Русский отряд повернул к Порт-Артуру. Здесь к нему присоединились броненосцы «Победа» и «Пересвет», после чего Степан Осипович Макаров вновь пошел на сближение с противником. Но на этот раз курс вел прямо на мины. На мачте «Петропавловска» взвился сигнал: «миноносцам войти в гавань», и он на малом ходу начал поворот вправо. В 9.43 в носовой части «Петропавловска» правого борта раздался взрыв, пришедшийся на район носовой башни главного калибра. От взрыва сдетонировал боезапас. Силой взрыва были сброшены за борт носовая 305-мм орудийная башня, дымовые трубы и кожухи. Обрушившаяся фок-мачта разворотила командирский и ходовой мостики. Через минуту броненосец погрузился в воду носовой частью. Затем последовал взрыв котлов, после которого «Петропавловск», разломившись на две части, затонул.

Шлюпки с других кораблей бросились подбирать плававших в воде людей. Удалось спасти 80 человек, включая командира корабля капитана 1-го ранга Н. М. Яковлева, а также начальника военно-морского отдела штаба командующего флотом на Тихом океане капитана II ранга Великого Князя Кирилла Владимировича. Но поиски командующего флотом не принесли результатов. Вице-адмирал Степан Осипович Макаров погиб.

Всю свою жизнь и все свои таланты он отдал служению Российской Державе и Российскому флоту. Гибель 55-летнего вице-адмирала Макарова стала колоссальной потерей для России.

Степан Осипович Макаров говорил: «Всякий военный человек должен проникнуться сознанием постоянной готовности пожертвовать жизнью. В первый раз, пожалуй, побледнеет и почувствует, что кровь стынет в его жилах, но во второй раз эта мысль не произведет уже того впечатления, и, наконец, он свыкнется с этой мыслью до такой степени, что она представится ему не только знакомой, но и даже притягательной. Морякам больше, чем кому-либо, необходимо усвоить мысль: погибнуть с честью! Будьте убеждены, что без этой твердой решимости ничего великого не делается. Только тот и побеждает, кто не боится погибнуть».

В июне 1913 года в Кронштадте был открыт воздвигнутый на добровольные пожертвования памятник адмиралу Степану Осиповичу Макарову с надписью на постаменте: «Помни войну!» Памятники были установлены в Николаеве и Владивостоке, в Смоленске, в селе Янракыннот Чукотского АО, в поселке Судоверфь Рыбинского района у входа на территорию АО «Рыбинская верфь». Несколько кораблей в России и Советском Союзе носили название «Адмирал Макаров». Еще 15 апреля 1908 года был поднят флаг на крейсере «Адмирал Макаров». В 1921 года в честь С. О. Макарова был переименован ледокол «Лейтенант Шмидт». Имя Степана Осиповича Макарова было присвоено городу Макаров в Сахалинской области; подводной котловине Макарова (бассейн Макарова) в Северном Ледовитом океане; Высшему мореходному арктическому училищу в Санкт-Петербурге, Государственному университету морского и речного флота в Санкт-Петербурге; Национальному университету кораблестроения в Николаеве, Тихоокеанскому военно-морскому институту во Владивостоке. Вечная слава героям Российской державы.