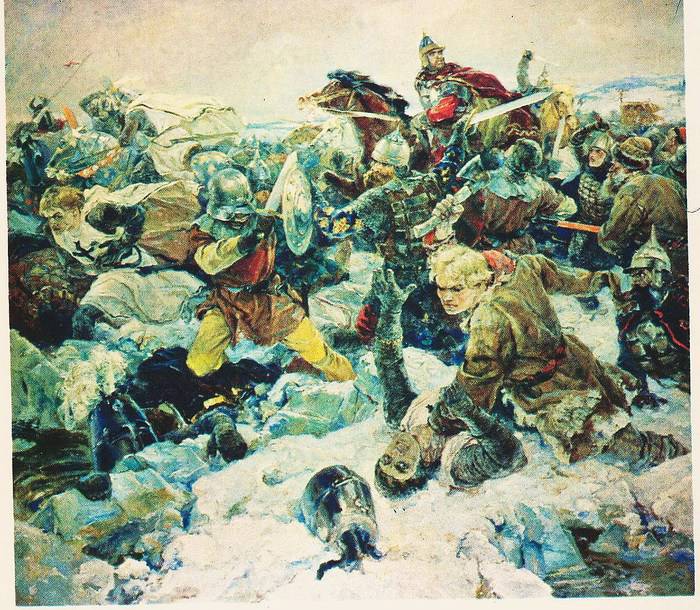

Раковорская битва, состоявшаяся 18 февраля 1268 года между войском княжеств Северо-Восточной Руси с одной стороны и силами Ливонского ордена, католических епископов восточной Прибалтики и датского короля с другой – явила победу православной Руси над объединенной силой католического Запада. Русская летопись об этой победе говорит: «бивали мы вас прежде, побили и ныне».

Победы Святого Благоверного Великого князя Александра Невского над шведами и войсками Ливонского ордена не остановили католическую экспансию на православные земли Северо-Восточной Руси. После смерти Великого князя Александра Невского и убийства литовского князя Миндовга распался начавший оформляться союз Северо-Восточной Руси и Литовского княжества против Ливонского ордена - «братство рыцарей Христа Ливонии», который являлся отделением (ландмейстерство) Тевтонского ордена. Орден основательно закрепился к тому времени в Восточной Прибалтике.

Ввиду этого в середине 60-х годов XIII века орденские рыцари и датские феодалы вновь предприняли попытки захватить Новгородские земли. Частые набеги крестоносцев потребовали принятия ответных мер. Поводом для кампании послужили притеснения новгородских купцов в Ревеле - столице датских территорий, а также и нападения на новгородские торговые суда в Финском заливе. Чтобы положить конец притеснениям, на новгородском вече было признано необходимым нанести удар по датчанам. Во второй половине 1267 г. новгородцы стали готовиться к походу.

Русь после смерти Великого князя Александра Невского избежала серьезных усобиц. Даже Великий Новгород принял на княжение Ярослава Ярославовича, ставшего великим князем Владимирским. В Литовском же княжестве после смерти князя Миндовга начались военные столкновения между его наследниками и соратниками, в результате которых большая их часть погибла, а часть бежала из Литвы. Новгородская летопись сообщает, что в конце 1264 года во Псков прибыло 300 литовских семей, согласившихся принять православие, если им предоставят убежище.

Покинул Литву и нальшанский князь Довмонт с семьей и дружиной. Он прибыл во Псков, где был принят на службу воеводой. Довмонт принял православное крещение с именем Тимофей. В православие перешла и его семья, и все его соратники. В целом же Литовское государство, лишившись центральной власти, распалось на отдельные княжества и не проявляло себя на внешнеполитической арене еще длительное время, ограничиваясь обороной собственной земли и эпизодическими набегами на территорию соседей, которые политических целей не преследовали. Несколько успешных походов псковского воеводы Довмонта-Тимофея на Литву (1265–1266 г.г.) окончательно устранили литовскую угрозу западным границам Руси.

Серьезную опасность на севере для Руси теперь представлял католический анклав на землях Ливонии и Латгалии (совр. Эстонии и Латвии). Север Ливонии занимали подданные короля Дании «мужи короля», им принадлежали города Ревель (Колывань или Таллин) и Везенберг (Раковор или Раквере), а также земли от реки Нарва до Рижского залива вдоль южного берега Финского залива на глубину до 50 км. В центральной и южной Ливонии, а также Латгалии были владения Ливонского ордена и ливонских архиепископов, номинальной главой которых был Рижский архиепископ. Между датчанами и Орденом, а также между Орденом и архиепископом периодически возникали противоречия, доходившие даже до вооруженных стычек, однако к середине 1260-х годов эти противоречия были преодолены, и все три политические силы оказались способны выступить единым фронтом против православной Руси.

Еще в 1226 году крестоносцами был захвачен русский Юрьев (переименованный в Дерпт). И с этого времени ими неоднократно предпринимались попытки подчинить своему влиянию земли, лежащие восточнее Чудского озера и реки Нарва. Это были территории, занимаемые племенами ижора и водь, к тому времени уже принявшие христианство по православному обряду. Однако при этом каждый раз они получали отпор от Великого Новгорода и его форпоста на западных границах Пскова. В тех случаях, когда на помощь этим городам приходили князья Владимирской Руси, предприятия крестоносцев заканчивалось тяжелыми военными поражениями. Поэтому очередная попытка католиков продвинуть свое влияние на восток готовилась особенно коварно и тщательно.

Предполагалось нанесение военного поражения Новгороду путем провокации его конфликта с датчанами и последующим вмешательством в этот конфликт Рижского архиепископа и Ливонского ордена. Датская сторона провоцирует своими агрессивными действиями Новгород на военный поход в северную Ливонию. В Ливонии новгородцев будут поджидать объединенные силы анклава, последует неминуемый разгром ядра новгородского войска, после чего пока новгородская община приходит в себя и собирает новые силы следует серия молниеносных захватов укрепленных пунктов на территории восточнее Нарвы и Чудского озера.

Чтобы спровоцировать новгородцев, начали притеснять новгородских купцов в Ревеле, столице «земли короля» и осуществлять нападения на торговые суда новгородцев в Финском заливе. Провокация сработала и в конце 1267 года новгородцы стали готовиться к походу. Великий князь Ярослав Ярославович попытался воспользоваться этими обстоятельствами и хотел повести собранное новгородцами войско первоначально на Полоцк, который планировал подчинить своему влиянию.

Под давлением великокняжеского наместника князя Юрия Андреевича объединенные дружины вышли в поход в направлении на Полоцк, но в нескольких днях пути от Новгорода новгородская дружина устроила вече. После чего новгородцы объявили наместнику великого князя, что на Полоцк или в Литву не пойдут. Новгородским воеводам удалось убедить княжеского наместника присоединить свою дружину к общему походу, целью которого на том же вече были избраны Раковор и Ревель. Но русское войско не было подготовлено для штурма хорошо укрепленного каменного замка, каким в то время являлся Раковор. Поэтому, русские опустошили окрестности, подступили к замку, но, потеряв при попытке взять город «изгоном», семь человек, отступили. Для успешного штурма необходимы были осадные приспособления, которыми русское войско, не обладало. Русское войско отступило и вернулось в Новгород.

Неожиданная смена направления похода, отсутствие обозов и, как следствие, высокая скорость передвижения, а также то, что под Раковором русское войско практически не задержалось – все это сыграло для русских спасительную роль: католики не успели перехватить русское войско. Казалось, что тщательно выверенный план анклава сорвался, но тут же из Новгорода от имевшихся там постоянных торговых миссий в Ливонию стали поступать сообщения о готовящемся новом походе против Раковора и Ревеля. Во втором походе на Раковор планировалось участие значительно больших сил.

В Новгороде усиленно ковалось оружие и готовили осадную технику. Новгородцам удалось убедить великого князя Ярослава Ярославовича в необходимости и выгоде похода именно в Ливонию. В походе также решили принять участие и другие князья владимирской земли: Дмитрий Александрович Переяславский (сын Александра Невского), Святослав и Михаил Ярославичи (сыновья великого князя) с тверской дружиной, Юрий Андреевич (сын Андрея Ярославовича, брата Невского), а также князь Довмонт-Тимофей с псковской дружиной. Кроме этого как участники похода в летописи поименованы князья Константин и Ярополк (они были рюриковичами). Сила собиралась весьма внушительная, поход получил одобрение Великого князя.

В разгар сборов в Новгород прибывают послы от Рижского архиепископа с просьбой о мире в обмен на неучастие в военных действиях против Новгорода на стороне датчан. «И прислаша Немци послы своя, рижане, вельяжане, юрьевци, и изъ инех городовъ, с лестью глаголюще: «намъ с вами миръ, перемогаитеся съ колыванци и съ раковорци а мы к ним не приставаемъ, а крест целуемъ». И целоваша послы крестъ; а тамо ездивъ Лазорь Моисеевич водил всехъ ихъ къ кресту, пискуповъ и божьихъ дворянъ, яко не помогати имъ колыванцем и раковорцем» (цитата из летописи). Руководители новгородской общины не были людьми наивными и заподозрили послов в неискренности. Чтобы удостовериться в честности их намерений в Ригу был послан полномочный представитель общины боярин Лазарь Моисеевич, который должен был привести высшее руководство Ордена и Рижского архиепископства к присяге, что он успешно проделал. А тем временем в северную Ливонию из всех подконтрольных анклаву земель стягивались войска. Ловушка для русских была готова.

23 января 1268 г. русское войско в полном составе с обозом и осадными машинами вышло из Новгорода, вскоре русские переправились через Нарву и вступили в ливонские владения датского короля. На этот раз русские не торопились, разделившись на три колонны, они планомерно и целенаправленно занимались разорением вражеской территории, медленно приближаясь к цели своего похода – Раковору. Силы русских были настолько велики, что русское войско продвигалось по враждебной территории, не встречая никакого сопротивления. Но разведка доложила точно, что вражеская армия вышла в поле и готовится дать бой. Поэтому русское войско снова было собрано в единый кулак. Итак, утром 18 февраля 1268 г. русское войско свернуло лагерь и в полном составе выдвинулось в сторону села Махольм, чтобы переправиться через реку Паду. До Раковора осталось около 20 километров.

Конная разведка уже доложила, что на западном берегу Пады стоит вражеское войско в количестве, явно превышающем возможности «колыванских немецъ». Несмотря на то, что русские увидели выстроившееся на берегу Пады, изготовившееся к бою совокупное войско всей «земли немецкой» и присутствие во вражеском войске «божьих дворян», «влижанъ», «юрьевцев», всех остальных, чьи предводители еще месяц назад «целовали крест» не участвовать в военных действиях - растерянности в русском войске не было.

Русское командование решило дать бой. Немцы и датчане заняли западный берег Пады, встав на склоне холма, на вершине которого расположился командующий. Ровный склон, полого спускающийся в долину, был весьма удобен для атаки тяжелой рыцарской конницы. Было принято решение дать русским переправиться через реку, после чего атаковать сверху вниз. Вдоль западного берега Пады протекал заболоченный ручей, который и стал естественным разделителем двух войск перед сражением. Берега этого небольшого ручейка и стали тем самым местом, на котором столкнулись два огромных войска.

Силы русского и союзного немецкого войска были примерно равны. У каждого войска в строю было около 20 тысяч человек. Основу боевого порядка войска анклава составляли рыцари всего Тевтонского ордена, вышедшие на поле боя в своем излюбленном построении – клином («свиньей»). Это свидетельствует о наступательном характере боя со стороны немцев. Правый фланг «свиньи» защищали датчане, слева выстроились войска архиепископа и ополчение. Общее руководство войском анклава осуществлял Дерптский (Юрьевский) епископ Александр.

Русское войско построилось следующим образом. На правом фланге встала переяславская дружина князя Дмитрия Александровича, за ней, ближе к центру псковская дружина князя Довмонта-Тимофея, в центре – новгородский полк и дружина наместника Великого князя воеводы Юрия Андреевича, на левом фланге встала дружина тверских князей. Таким образом, против «свиньи» встал самый многочисленный новгородский полк.

Основная проблема русского войска заключалась в том, что в нем отсутствовало единоначалие. Старшим по «лествичному» счету среди князей был Дмитрий Александрович, однако он был молод и не столь опытен. Зрелым возрастом и большим опытом отличался князь Довмонт-Тимофей, но на руководство претендовать не мог в силу своего положения – фактически он был просто воеводой псковского отряда, и он не был рюриковичем. Воевода Юрий Андреевич – великокняжеский наместник авторитетом среди соратников не пользовался, руководители же новгородской общины не имели княжеского достоинства и командовать князьями не могли.

Сражение началось атакой немецкой конницы («свиньи»), пришедшейся на центр новгородского полка. Одновременно оба фланга союзного войска были атакованы тверскими и переяславскими полками. Войско Дерптского епископа вступило в бой с псковским отрядом. Тяжелее всех пришлось новгородскому полку – бронированный клин рыцарской конницы при ударе накоротке развивал огромную силу. Судя по всему, новгородцы, знакомые с этим строем не понаслышке, глубоко эшелонировали свой боевой порядок, что придало ему дополнительную устойчивость. Тем не менее, давление на новгородский полк было настолько серьезным, что в какой-то момент строй полка распался, началась паника, князь Юрий Андреевич вместе со своей дружиной поддался паническому настроению и бежал с поля боя. Разгром новгородского полка казался неминуемым, но в этот момент самым похвальным образом проявил себя князь Дмитрий Александрович – он бросил преследование разбитого ливонского ополчения, собрал сколько смог воинов и произвел стремительную атаку по флангу наступающего немецкого клина.

То, что такая атака оказалась возможной, учитывая первоначальное положение полков, говорит о том, что к этому моменту ополчение и епископский отряд были уже разгромлены и бежали с поля боя, освободив Дмитрию пространство для атаки. Косвенно о быстром разгроме епископского полка свидетельствует также автор «Ливонской рифмованной хроники», упомянув о гибели его предводителя, епископа Александра в самом начале сражения. Немецкий строй заколебался, что позволило новгородскому полку перегруппироваться и продолжить организованное сопротивление.

Отразив атаку переяславской дружины, немцы продолжили наступление на новгородский полк. Сражение стало приобретать затяжной характер, его эпицентр перемещался то в одну, то в другую сторону, кто-то бежал вперед, кто-то назад, атаки накатывались волнами одна на другую. Дрогнул и бежал с поля боя датский отряд, тверская дружина бросилась его преследовать. К концу светового дня через несколько часов после начала сражения новгородский полк окончательно рассыпался, однако, тевтонцы были настолько утомлены, что о преследовании отступавших русских речи быть не могло. Тевтонцы ограничились атакой на русский обоз, который им удалось захватить. Пожалуй, это был ключевой момент всего похода, поскольку именно в обозе находились осадные приспособления, предназначенные для штурма Раковора и Ревеля.

С наступлением сумерек начали возвращаться княжеские дружины, преследовавшие разбитые отряды датчан, ливонцев и немцев, снова собрался, перегруппировался и был готов к атаке новгородский полк. В дневном бою погибли новгородский посадник Михаил Федорович и еще 15 новгородских «вятших мужей», а тысяцкий Кондрат пропал без вести. Оставшиеся в живых командиры предлагали провести ночную атаку и отбить у тевтонских рыцарей обоз, однако на совете приняли решение атаковать утром. Но ночью тевтонцы, осознававшие свое чрезвычайно опасное положение, ушли. Преследовать их русские не стали.

Раковорская битва закончилась. Русское войско еще три дня стояло на поле боя – подбирали раненых, хоронили убитых, собирали трофеи. Вряд ли потери русских были слишком велики – в средневековом сражении «лицом к лицу» основные потери несла проигравшая сторона именно в ходе ее преследования победителями, а не в ходе непосредственного боя. Русские войска с поля боя под Раковором не бегали, чего нельзя сказать о большей части их противников «и гониша их до города въ три пути, на семи верст, яко же ни мочи ни коневи ступити трупием». В летописи говорится, что кони русских воинов не могли передвигаться из-за обилия лежавших на земле ливонских трупов. Но о продолжении похода речи не шло, так как был разгромлен русский обоз, а вместе с этим были утрачены осадные орудия.

Без штурма Раковора поход терял всякий смысл, превращался, фактически в повторение осенней вылазки. Не удовлетворился достигнутыми результатами только князь Довмонт-Тимофей, который со своей дружиной продолжил поход, «и плени землю их и до моря и повоева Поморие и паки возвратися, исполни землю свою полона» (цитата из летописи). Довмонт-Тимофей зарекомендовал себя бесстрашным воителем, выдающимся стратегом и тактиком. Он со своей небольшой, но мобильной и опытной дружиной, костяк которой составляли выходцы из Литвы, лично преданные своему предводителю, мог позволить себе пройти огнем и мечем по вражеской территории.

Бегство большей части католического войска, огромные потери среди датчан, епископского войска и ливонского ополчения, хотя и организованное, но все-таки отступление орденского отряда с поля боя, которое осталось за русскими, рейд Довмонта-Тимофея – все это свидетельствует о победе именно русского оружия. Событие такого масштаба не могло не иметь последствий, которые не были бы отмечены пером летописца. После возвращения из раковорского похода русское войско было распущено. Дмитрий Александрович и остальные князья разошлись по своим уделам, уведя с собой дружины. В Новгороде остался только великокняжеский наместник – бежавший с поля боя князь Юрий Андреевич.

Ни о каких военных приготовлениях в Новгороде не один источник не упоминает, в новгородской земле воцарилось полное спокойствие. Но противоположная картина наблюдается в землях Тевтонского ордена. Уже с начала весны начинаются мелкие набеги немцев на территорию, подконтрольную Пскову – немцы грабят приграничные деревни, уводят людей «в полон». Один из таких набегов закончился боем на речке Мироповне, в ходе которого князь Довмонт-Тимофей разгромил значительно превосходящий по численности отряд немцев.

Под прикрытием мелких набегов Орден собирает все возможные силы и уже в начале лета того же 1268 г. организует грандиозный поход на Псков, мотивировав его необходимостью «отмщения» за раковорскую битву. Но о какой мести может идти речь, если, по их же собственным словам, немцы битву выиграли? Для этого похода Орден собирает все силы, имевшиеся в то время у него в восточной Прибалтике. По свидетельству автора «Ливонской рифмованной хроники», всего было собрано войско в 18 тысяч человек, возглавлял войско сам магистр Отто фон Лютерберг. Если бы внутренне тевтонцы считали себя победителями под Раковором, откуда такая жажда мести?

Поход на Псков в 1268 году не принес Ордену какого-либо успеха. После десятидневной осады, заслышав о приближении новгородской дружины, идущей не помощь псковичам, тевтонцы отступили за реку Великую и заключили с прибывшим на помощь псковичам новгородским князем Юрием перемирие «на всей воле новгородской». Очевидно, что целью похода на Псков была лишь демонстрация «силы», попытка внушить русским, что Орден может им еще что-то противопоставить. Сражаться по-настоящему Орден не собирался. Сил не было.

О низком уровне боевой подготовки немецкого войска после раковорской битвы свидетельствуют также успешные бои, проведенные Довмонтом против немцев в апреле и июне 1268 на речке Мироповне и под Псковом, где Довмонт нанес крестоносцам два болезненных поражения, одно в ходе преследования отступающего с добычей отряда, второе в ходе вылазки во время осады. При этом следует отметить, что и на Мироповне, и под Псковом многократное численное преимущество было именно у немецких отрядов.

После неудачной осады Пскова между Новгородом и представителями анклава начался длительный переговорный процесс, по результатам которого был подписан мирный договор. Текст этого договора не сохранился, однако летописи предают его суть: «И уведавше Немци, прислаша послы с мольбою: «кланяемся на всей воли вашеи, Норовы всей отступаемся, а крови не проливаите»; и тако новгородци, гадавше, взяша мир на всеи воли своеи» (цитата из летописи). То есть, представители католического анклава по данному договору отказывались от дальнейшей экспансии на восток за реку Нарва в обмен на прекращение военных действий. Мир этот не нарушался до 1299 года.

Последовательность основных событий после окончания раковорского похода: победа русских в небольшом бою с немецким отрядом на Мироповне в апреле, немецкий демонстративный поход на Псков, не преследовавший каких-либо военных или политических целей, окончившийся отступлением при виде новгородской дружины (в июне), мирные переговоры и заключение мирного договора на «всеи воли новгородскои» (февраль 1269) и длительный мир - ясно указывает на отсутствие после раковорской битвы у немцев и датчан возможностей к серьезной экспансии.

Таким образом, по итогам раковорской битвы и последовавших за ней событий можно уверенно констатировать, что на берегах реки Пада 18 февраля 1268 года русское войско одержало бесспорную победу, остановившую крестоносную экспансию в восточной Прибалтике более чем на 30 лет. Как звучит в русской летописи оценка раковорского сражения – «бивали мы вас прежде, побили и ныне». Слава нашим героическим предкам, Слава России – «Великой, Единой и Неделимой».