«Утвердившись на единение» русский народ изгнал и из Москвы, и из всей России польских интервентов, подтвердил свою независимость, а также возвел на престол нового царя – Михаила и новую династию – Романовых. Ратники народного ополчения под предводительством князей Димитрия Пожарского и Димитрия Трубецкого, а также земского старосты Козьмы Минина -Сухорука в союзе с казаками 22 октября (4 ноября нов. ст.) 1612 года освободили Москву от польских интервентов, продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

Казанская икона Пресвятой Богородицы

Казанская икона Пресвятой Богородицы

Царь Михаил Федорович в 1613 году в память об освобождении Москвы от поляков установил 22 октября (ст. ст.) церковно-государственный праздник в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Именно с этим образом ополчение сражалось с поляками. В 1649 году царь Алексей Михайлович постановил «празновать Пречистой Богородице во всех городах по вся годы». По указу императора Александра I в 1818 году на Красной площади был установлен памятник «Гражданину Минину и князю Пожарскому».

Одним из наиболее сложных исторических периодов нашей страны, в котором в наибольшей степени проявилось национальное самосознание и патриотизм, является «смутное время - лихолетье». Смутное время началось тогда, когда ввиду измены высших должностных лиц взамен всенародно избранного царя Бориса Феодоровича Годунова и его сына Феодора, законного наследника царства российского, на православный русский престол руками католической Польши был поставлен самозванец. Эти же и им подобные изменники убили и самозванца, и присягнули новому самозванцу и его убили, и от него отреклись, и призвали на престол польского королевича, всю Москву опутала ложью, и она присягнула королевичу. Единственной опорой в это время был Святейший Патриарх Гермоген, исполняющий в период междуцарствия обязанности местоблюстителя российского престола. Казалось, погибель пришла Русскому государству, но был народ, который выдвинул из своей среды патриотов, сохранивших нашу державу.

Святитель Гермоген – Святейший Патриарх и местоблюститель Московского престола

Святитель Гермоген – Святейший Патриарх и местоблюститель Московского престола

Высокий пример самоотвержения и непоколебимости Святейшего Патриарха Гермогена воодушевлял русских людей, а притеснения патриарха поляками обращались им же во вред, возбуждали против них негодование народа. Когда не слышно стало голоса «твердокаменного» старца, этого страдальца за православную веру, о железный нрав которого разбивались все вражеские угрозы, заговорил другой великий подвижник — Дионисий, архимандрит Свято-Троице-Сергиевской обители. Это был человек высокой и светлой души, способный словом своим поднимать народ. Раньше, еще при архимандрите Иоасафе, Троицкий монастырь выказал замечательное мужество и воинскую доблесть при осаде его поляками (с 23 сентября 1608 по12 января 1610). Теперь при Дионисии обитель показала еще более высокий пример истинно христианской доблести - человеколюбия и милосердия. Монастырь обратился в больницу и богадельню. Воодушевленные горячим словом и примером своего настоятеля, иноки усердно занялись «великим промыслом» — ездили по окрестностям, отыскивали бесприютных, раненых, больных, умирающих с голоду и привозили их в монастырь, подбирали тела умерших и убитых для христианского погребения.

Преподобный Дионисий Радонежский – архимандрит Свято-Троице-Сергиева монастыря

Преподобный Дионисий Радонежский – архимандрит Свято-Троице-Сергиева монастыря

Еще по призыву Святейшего Патриарха Гермогена в русских городах стали формировать ополчения. К Москве в марте 1611 года подошло до ста тысяч защитников Отечества. Рязанцы шли под начальством воеводы Прокопия Ляпунова, калужане под начальством князя Димитрия Трубецкого. К ним присоединился атаман Иван Заруцкий с казаками. Народ воспламенялся духом и принимал твердую решимость пожертвовать всем за Родину. Во многих местах жители целовали крест, чтобы стоять за Москву и идти против поляков. Города начали пересылать друг другу грамоты с призывом восстать за спасение родной земли. «И мы, по благословению и по приказу Святейшего Гермогена, собрались со всеми людьми из Нижнего (Новгорода) и с окольными людьми идем к Москве».

Обороняясь от ополчения, на страстной неделе 1611 года поляки подожгли Москву, а сами заперлись в Кремле. Ляпунов загородил все пути в Москву. Подвоз припасов к полякам прекратился, и они бы умерли голодной смертью, да между ополченскими воеводами происходили раздоры. Вражда привела к тому, что отважный и честный Прокопий Ляпунов был убит. Ополчение расстроилось. В это же время король польский с помощью изменника взял Смоленск, а шведы заняли Новгород. Москве угрожали новые беды. Казалось, пришел конец Русской земле. Помощи неоткуда было ожидать. Ни власти, ни правительства, ни сильной рати, ни общей казны – ничего не было. Но был народ.

Князь Димитрий Тимофеевич Трубецкой – глава Первого Земского ополчения

Князь Димитрий Тимофеевич Трубецкой – глава Первого Земского ополчения

В октябре 1611 года в Нижнем Новгороде получена была грамота из Свято-Троице-Сергиевской обители. Ее решено было прочесть в соборе. После Божественной литургии соборный протоиерей Савва обратился к народу с речью: «Православные христиане, братия, горе нам! Пришли дни конечной гибели нашей. Гибнет наше Московское государство, гибнет и православная вера. Горе нам, великое горе, лютое обстояние. Литовские и польские люди в нечестивом совете своем умыслили Московское государство разорить и обратить истинную веру Христову в латинскую ересь. Еретики разорили до основания богохранимый град Москву и предали мечу детей ее. Что нам творить? Не утвердиться ли нам на единение и не постоять ли за чистую и непорочную Христову веру и за святую соборную церковь Богородицы и за мощи московских чудотворцев. А вот грамота властей Живоначальныя Троицы монастыря Сергиева». Была прочтена грамота, призывающая весь народ на спасение православной веры. Затем к народу держал речь один из земских старост — Козьма Минин- Сухорук. Раньше он уже говорил, что ему являлся во сне святой Сергий и приказал «возбудить уснувших». «Православные люди, коли хотим помочь Московскому государству, не пожалеем достояния нашего, дворы свои продадим, жен и детей заложим и станем челом бить, искать, кто бы вступился за истинную православную веру и стал бы у нас начальником. Дело великое совершим, если Бог поможет. Какая будет хвала нам от всей земли. Я знаю: только мы поднимемся на это дело, другие города пристанут к нам, и мы избавимся от врагов».

Горячая речь Минина пришлась по сердцу всем. Сказалось в ней то, что давно было на душе у всех. Начались частые сходки. Козьма Минин, которого в городе все знали и уважали, убеждал всех, что надо ополчаться, клич кликать по служилым людям, а в казну на содержание ратных людей собирать со всех «по третьей деньге» (третью часть имущества). Желание послужить великому делу было так сильно, что тут же многие стали жертвовать гораздо больше. В 1618 году царь Михаил Феодорович оплатил жителям Нижнего Новгорода их затраты на формирование второго Земского ополчения. Царской казной были возвращены потраченные нижегородцами деньги на ополчение, при сборе вели тщательную запись, кто сколько вложил, каждый обратно деньги и получил. Было возвращено – 45 000 рублей (2025 кг серебра). В дополнение к этому на сорок лет в два раза уменьшили полагающиеся с города налоги.

Князь Димитрий Михайлович Пожарский– глава Второго Земского ополчения

Князь Димитрий Михайлович Пожарский– глава Второго Земского ополчения

Но прежде чем «скликать» ратных людей, надо было найти военачальника. Такое «святое дело», какое затевалось, надо было отдать в чистые руки. Стали думать, кого бы выбрать вождем. Остановились на князе Димитрии Михайловиче Пожарском. Он в ту пору лечился от ран, полученных при Московском погроме в своем имении. Это был человек чистый, не запятнанный никаким дурным делом: в смутные годы он в воровских таборах не бывал и у польского короля милостей не прашивал. Ратное дело он знал хорошо, большое мужество выказал при защите Зарайска от самозванца, а потом и в Московском на побоище с поляками.

Послали бить челом Пожарскому. Он отвечал: «Рад я за православную веру страдать до смерти, а вы изберите из посадских людей такого человека, который был бы со мною у великого дела, ведал бы казну на жалованье ратным людям». Стали нижегородские послы раздумывать, кого бы выбрать, но Пожарский сам сказал: «Есть у вас в городе Козьма Минин. Он человек бывалый, ему такое дело за обычай». Когда послы вернулись в Нижний Новгород и сказали о желании Пожарского, нижегородцы стали просить Минина, чтобы он потрудился на общее дело, стоял бы у мирской казны. Минин отказывался до тех пор, пока нижегородцы не написали приговора, что ничего не пожалеют для великого дела. Весть о том, что нижегородцы поднялись, быстро разносилась, и ратные силы стали собираться к ним отовсюду.

Земский староста Козьма Минич Сухорук

Земский староста Козьма Минич Сухорук

Наступил 1612 год. Весть о новом русском ополчении всполошила поляков. Они и русские изменники потребовали от Святейшего Патриарха Гермогена, чтобы он написал нижегородцам увещание оставаться верными Владиславу. Но старец отвечал с прежней твердостью: «Да будет над ними милость Божия и от нашего смирения, а на изменников да излиется от Бога гнев, а от нашего смирения да будут прокляты они в сем веке и в будущем». После этого благодетеля Русской Державы, Святейшего Патриарха и блюстителя московского престола святого старца Гермогена уморили голодной смертью. Он мученически упокоился 17 февраля 1612 года. Погребли его в Чудовом монастыре. В это время Минин и Пожарский уже вели свою рать к Москве. Местом главного сбора был Ярославль.

В войсках народного ополчения Минина и Пожарского пребывал Казанский образ Божией Матери, просиявший в Казани в 1579 году. Когда в 1611 году казанские полки первого ополчения отправились освобождать Москву от поляков, в них пребывал список с чудотворной Казанской иконы. Его завещал взять на святое дело сам Святейший Патриарх Гермоген. Но в первом ополчении вскоре начались распри, и ввиду недостоинств среди ополченцев, икона отбыла в Казань. Обратный путь святого образа лежал через Ярославль. А ему навстречу двигалось нижегородское ополчение во главе с Козьмой Мининым и князем Димитрием Пожарским. Ополчение и чудотворная Казанская икона прибыли в Ярославль одновременно. Зная завещание Патриарха Гермогена, князь Пожарский и все его воинство молились пред иконой и, как благословение, приняли чудотворный образ в свои полки и на освобождение Москвы и всей Российской державы двинулись с Российской святыней.

Авраамий Палицын – келарь Свято-Троице-Сергиева монастыря

Авраамий Палицын – келарь Свято-Троице-Сергиева монастыря

В то самое время, как Пожарский подходил к Москве, туда же спешил польский гетман Ходкевич, чтобы помочь осажденным полякам и доставить им припасы. Пожарский опередил его и 18 августа подошел к Москве. Стоявший под Москвой князь Трубецкой и казаки желали, чтобы ополчение стало вместе с ними. Но было и недоверие и разобщенность, ратные люди Пожарского сказали: «Отнюдь нам вместе с казаками не стаивать». Сначала у Пожарского и Трубецкого общее дело не ладилось. К вечеру 21 августа явился под Москвой и польский гетман. С ним был огромный обоз припасов, которые он намеревался провезти в Кремль. Гетман перешел Москву-реку и двинулся к Кремлю с той стороны, где стояла рать Пожарского (у Арбатских ворот), так что нижегородской рати первой пришлось выдержать удар врагов. Трубецкой со своими полками пока стоял в стороне. Он выказывал намерение ударить на поляков сбоку, для этого послал даже просить у Пожарского в подмогу себе конницы. Тот отправил ему пятьсот отборных воинов. Двадцать второго августа поляки напали на русское ополчение. У гетмана были лихие наездники-венгры и украинские казаки. Их натиски трудно было выдерживать русскому ополчению, в котором было много новобранцев. Битва началась с первого часа и кипела до восьмого. «Был бой зело крепок,— говорит очевидец,— хватались за руки с врагами и без пощады секли мечами друг друга». Но русские выдержали, гетман был отбит и отступил.

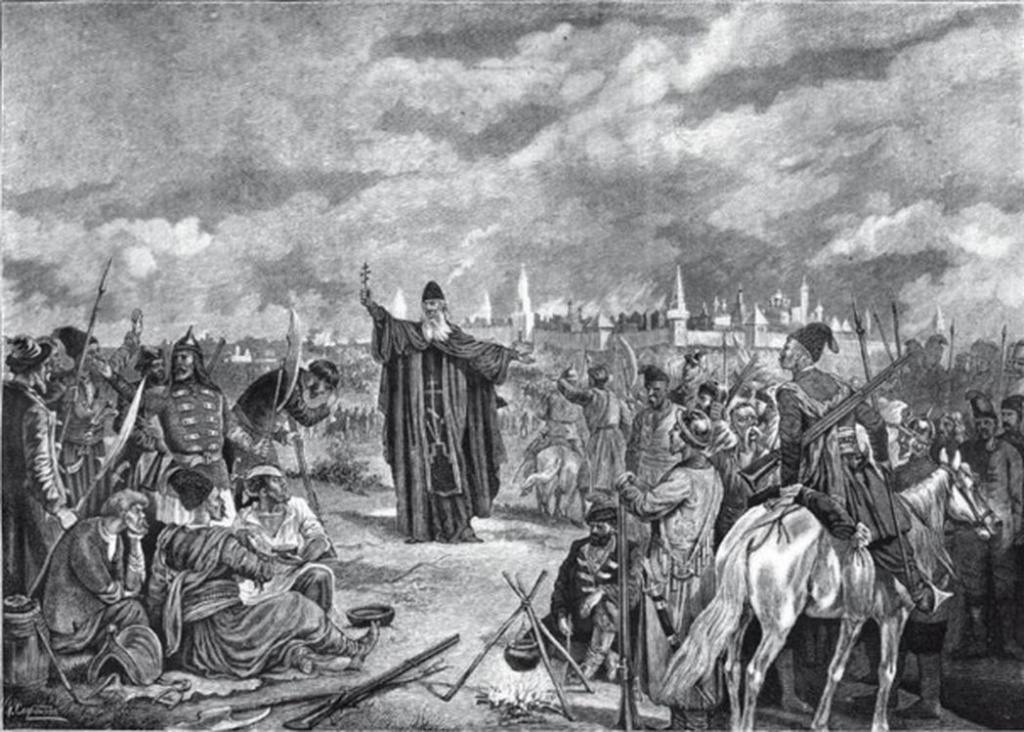

Через день, 24 августа, на рассвете поляки снова напали на русских, теперь уже с той стороны, где стоял Трубецкой. Поляки решили во что бы то ни стало прорваться в Кремль. Нападение было так стремительно, что казаки Трубецкого были смяты и принуждены отступить. Поляки уже стояли неподалеку от Кремля. Нижегородцы тоже дрогнули. Надо было немедленно выбить поляков с занятого ими места, иначе они легко могли бы прорваться в Кремль. Воеводы земского ополчения послали в казацкие таборы к Трубецкому просить помощи, чтобы общими силами ударить на поляков, но казаки не хотели помогать. Тогда Пожарский послал Авраамия Палицына (келарь Троице-Сергиева монастыря) в стан Трубецкого. Авраамий всячески убеждал казаков, умолял их, даже посулил им раздать всю монастырскую казну, если они помогут Пожарскому. Наконец ему удалось убедить казаков. «Нам казна не надобна; отче, - ответил атаман, - мы не пойдем на Дон до тех пор, пока не выручим Москву от ляхов».

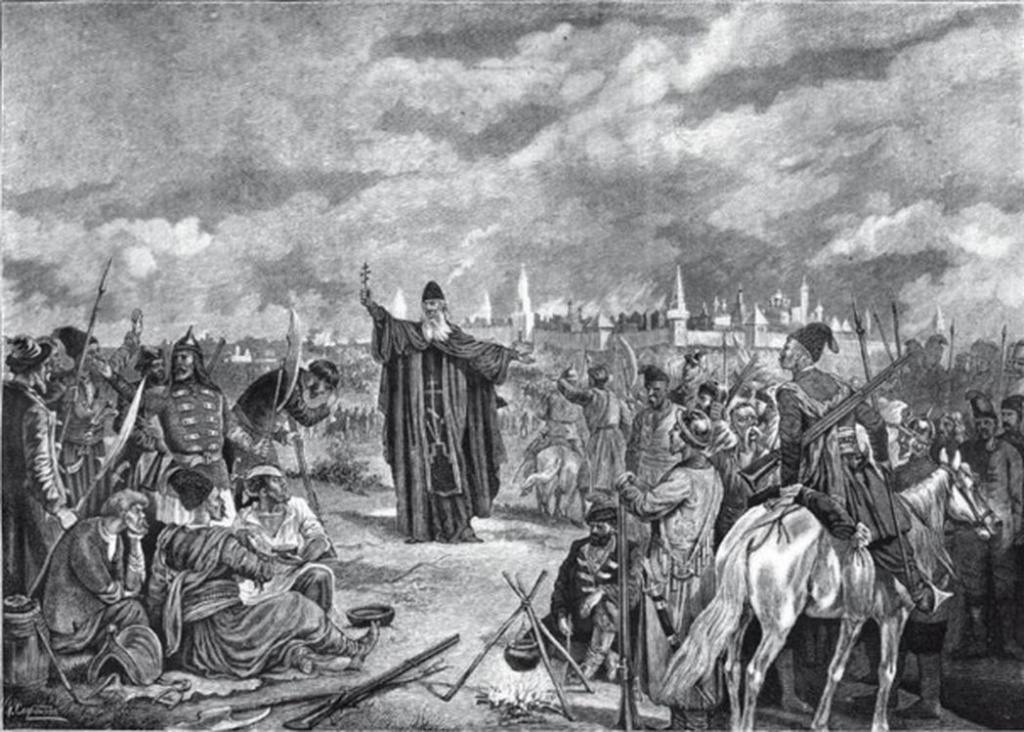

Авраамий Палицын призывает казаков придти на помощь Земскому ополчению

Авраамий Палицын призывает казаков придти на помощь Земскому ополчению

Русские с двух сторон ударили на поляков и оттеснили их. Пешие воины засели по ямам, рвам, чтобы не пропустить в город возов с припасами. Бой был во всем разгаре. Минин попросил у Пожарского несколько сот ратников, перешел реку и стремительно ударил на стоявшие за рекой отряды поляков. Те не выдержали, дрогнули и побежали. Ратники, засевшие по рвам и ямам, увидевши, что русские гонят поляков, ринулись на врагов. Разгорелась лютая сеча. Ободренные удачей, бросились в дело и другие русские полки. Польское войско было разбито. Гетману оставалось только с остатками войска спасаться. Победа над поляками сблизила Пожарского с Трубецким. Раньше они никак не хотели соединиться, а теперь сошлись. Установили одно общее управление, стали делать все сообща. Все радовались сближению вождей. Оповещено было повсюду, что только те грамоты и приказы имеют законную силу, которые писаны от имени обоих вождей.

Пожарский предлагал полякам сдаться, но те отказались. Они все еще питали надежду, что сам король явится к ним на выручку и не даст им погибнуть голодной смертью. Из Китай-города поляки были скоро вытеснены, но в Кремле держались еще с месяц — все ждали, не придет ли помощь. Стали сначала выпускать из Кремля русских пленных. 22 октября (4 ноября нов. ст.) 1612 года русские войска взяли Китай-город, а через два дня и Кремль. Скоро сдались и поляки. Они просили во время переговоров только о том, чтоб их не губили и не отдавали в казацкие руки. Первый польский полк, вышедший в лагерь князя Трубецкого, был сразу полностью истреблен казаками. Следующий полк уцелел, поскольку князь Пожарский не допустил кровопролития. Трудно было Пожарскому сдержать казаков, которые грабеж считали своим правом. Пленных поляков разослали по разным городам. В воскресенье, 25 октября, русские дружины торжественно, с Крестным ходом, пошли к Кремлю, неся Казанскую икону. На Лобном месте Крестный ход был встречен вышедшим из Кремля архиепископом Элассонским Арсением, который нес Владимирскую икону Пресвятой Богородицы, сохраненную им в плену. При двух чудотворных иконах Царицы Небесной народ со слезами молился Заступнице Усердной в благодарность об освобождении Отечества.

Оборона Свято-Троице-Сергиева монастыря

Оборона Свято-Троице-Сергиева монастыря

Многовековая российская государственность и православная вера создали на русской земле идеологию, которую невозможно отделить от человека, естественную и произрастающую из самой его души. Непосредственные примеры мужества, самоотверженности и патриотизма жили и в памяти народной, и освящались православной церковью. Образцы добродетелей были основаны на вечных нормах православной морали и принимались всем народом, как мерило праведности. Неизменным было восприятие необходимости имеющегося государственного устройства – «земля без государя быть не может» и непринятие власти незаконной. Во всей державе неизменно поддерживался дух соборности, милосердия – «дух святого Сергия», взаимопомощи – «утвердиться нам на единение» и верности присяге – «богатства всего мира не возьмем за свое крестное целование». Именно это и дало простым людям жизненные ориентиры позволившие сохранить национальную независимость и Российскую державу. Слава нашим героическим предкам. Слава России – великой, единой и неделимой.

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2004 года 4 ноября является в Российской Федерации государственным праздником – «Днем народного единства». С праздником, дорогие россияне!

Александр Хлудеев,

активист всероссийского общественного движения «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

31.10.2024