Русская православная церковь 1 марта (17 февраля ст. ст.) молитвенно чествует память священномученика Ермогена – святейшего патриарха Московского и всея Руси в день его мученического упокоения.

Святитель Ермоген родился примерно в 1530 году. При крещении он получил имя Ермолай. В молодости Ермолай служил слободским казаком в Туле. Господь сподобил его обрести близ Тульского кремля икону Николая Чудотворца. Именно с этим образом, именуемым Никола Тульский, связана победа тульских казаков и царской рати летом 1552 года над войском крымского хана. Этот святой образ был взят Иоанном Грозным в Казанский поход. А после завоевания Казани он был поставлен в храме во имя иконы Николы Тульского - первом, вновь построенном православном храме.

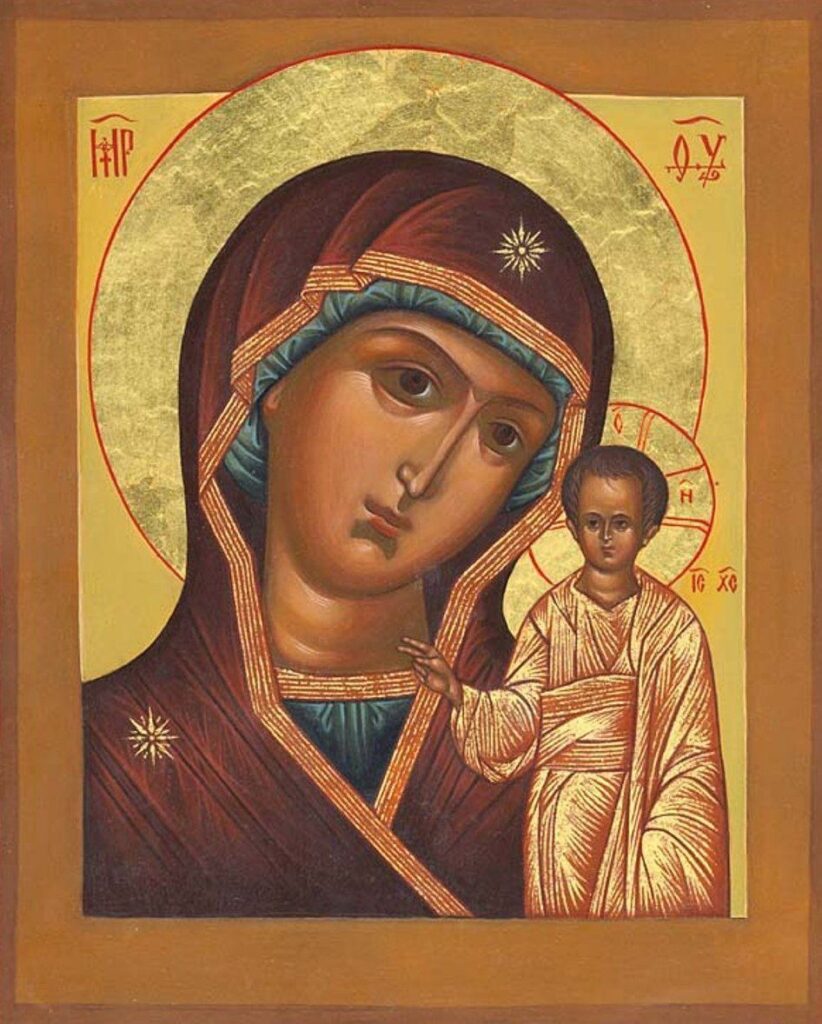

Значительная часть жизни святителя Ермогена связана с Казанью. Духовное служение его началось приходским священником при гостинодворской церкви во имя иконы Николы Тульского. Будучи в миру, Ермолай был женат и имел детей. В 1579 году он, уже будучи пресвитером, стал свидетелем явления Казанской иконы Божией Матери. Ермолай первым взял в руки чудотворный образ Богоматери - «Бог судил ему первому «взять от земли» бесценный образ, показать его собравшемуся народу и затем торжественно, с крестным ходом, перенести в Никольский храм».

В дальнейшем, на месте явления иконы по указу царя Иоанна Грозного был устроен Свято-Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала Матрона, которой и явлена была икона, принявшая имя Мавры. Ермолай, овдовев, приехал в Москву, где в 1587 г. принял постриг с монашеским именем Ермоген в монастыре во имя «Чуда Архистратига Михаила в Хонех» (Чудов монастырь). Затем, уже иноком, он возвращается в Казань. В 1587 году инок Ермоген был поставлен во игумена, а затем и во архимандрита Свято-Спасо-Преображенского монастыря в Казане.

26 января 1589 года в Успенском соборе Московского Кремля был поставлен первый российский патриарх Иов. После этого структура Русской церкви изменилась, и Казанская епархия стала митрополией. В мае 1589 года архимандрит Ермоген был поставлен во епископа и вызван в Москву, где патриарх Иов возвел его в сан митрополита Казанского и Астраханского.

Митрополит Ермоген ходатайствовал перед царем Феодором Иоанновичем о том, чтобы на месте явления Казанской иконы Божией Матери устроить каменный храм, а явленную икону достойно украсить. И по повелению Феодора Иоанновича 14 апреля 1594 года был заложен «предивный каменный храм» в честь Пресвятой Богородицы с двумя приделами — Успения Богоматери и святого благоверного князя Александра Невского. Сама же явленная Казанская икона Пресвятой Богородицы была богато украшена из царских сокровищ золотом, драгоценными камнями и крупным жемчугом. Из царской же казны выданы были деньги, хлеб и «все потребное» для шестидесяти инокинь Свято-Богородицкого девичьего монастыря.

По прошению святителя Ермогена был воздвигнут каменный храм в честь Преображения Господня в Спасо-Преображенском монастыре и выстроен храм во имя святого Димитрия Солунского. В 1601 году митрополит Ермоген уступил городу Казани для расширения посада часть архиерейских земель. В 1592 году трудами митрополита Ермогена были перенесены из Москвы в Свияжск мощи Казанского святителя Германа. В 1594 году Ермоген составил службу Божией Матери в честь иконы Ее Казанской, а также написал «Повесть и чюдеса Пречистые Богородицы, честнаго и славнаго Ея явления образа, иже в Казани». По ходатайству святителя Ермогена было установлено свершать панихиду «по всем православным воинам, убитым под Казанью и в пределах казанских» и вписаны в большой синодик имена трех мучеников казанских - Иоанна, Стефана и Петра. В 1595 году при непосредственном участии святителя Ермогена совершилось обретение мощей казанских чудотворцев - первых казанских святителей Гурия и Варсонофия.

По приглашению патриарха Иова митрополит Ермоген в 1598 г. ездил в Москву для участия в Земском сборе по избранию на царство Бориса Годунова. В царствование царя Бориса в Польше объявился Самозванец, выдававший себя за сына Иоанна Грозного – царевича Димитрия. В 1604 году начался его поход на Москву, в ходе которого многие города его поддержали. Борис Годунов скоропостижно скончался 29 апреля 1605 года. На престол вступил его сын Феодор Борисович, которому все присягнули, но тут же, поддавшись клевете сторонников Лжедмитрия, изменили присяге, убив молодого царя вместе с его матерью. Боярство поддержало самозванца и большая часть войска перешла на его сторону. Во главе польско-литовского отряда и казаков Лжедмитрий вступил Москву 20 июня 1605 года и 30 июля он был венчан на царство.

За время своего недолгого правления (с июня 1605 года по май 1606 года) Лжедмитрий вернул из ссылки всех тех, кто был сослан Годуновым, поднял жалование войску, увеличил земельные наделы помещикам, а крестьянам разрешил менять помещика и щедро заплатил польским наемникам. При этом он не выполнил обещание, данное полякам – не отдал им часть русских городов, и не разрешил на Руси католичество. Он свергнул патриарха Иова и самочинно поставил патриархом Игнатия, а также утвердил сенат.

В 1605 году самозванец вызвал в Москву митрополита Ермогена для участия в деятельности учрежденного им сената. Но Ермоген с царем не поладил. Он требовал, чтобы перед венчанием царя с Мариной Мнишек, ее крестили в православную веру, выступил против свержения патриарха Иова и поставления патриархом Игнатия. Лжедмитрий приказал исключить его из сената и сослать в Казань.

Щедрость самозванца опустошила казну, а поляки вели себя как в завоеванной стране. И те, кто еще вчера поддерживал Лжедмитрия, стали его врагами. В конце 1605 года Лжедмитрий вернул сосланных Борисом Годуновым князей Шуйских в Москву, так как нуждался в боярской поддержке, и князь Василий Иванович стал пользоваться особым его расположением. Но, несмотря на благоволение Лжедмитрия, вернувшиеся в Москву князья Шуйские приступили к осуществлению заговора. Они 17 мая 1606 года в Москве подняли восстание, в ходе которого самозванец был захвачен и убит, а князь Василий Шуйский был очевидцем его смерти.

Поскольку Шуйский был среди всех бояр знатнейшим по роду, он стал главным претендентом на опустевший престол. Не дожидаясь всенародного избрания Земским Собором, князь Василий Иванович взял власть в свои руки и 1 июня 1606 года был коронован в Успенском соборе Новгородским митрополитом Исидором. Одним из первых деяний царя Василия Шуйского была канонизация и обретение мощей царевича Димитрия Иоанновича – нареченного «благоверным царевичем Димитрием Угличским и всея Руси чудотворцем».Поскольку законный патриарх Иов был низложен самозванцем и отказался вновь принять патриаршество, а самозваный патриарх Игнатий был сведен с кафедры и заключен в темницу, патриарший престол «вдовствовал». Царь Василий настоял, чтобы патриархом избрали митрополита Казанского и Астраханского Ермогена. Святитель Ермоген избрание принял. И Собором русских иерархов 3 июля 1606 года в Москве в Успенском соборе святитель Ермоген был поставлен патриархом Московским и всея Руси. Василий Иванович Шуйский был освящен царским венцом и миропомазан, поэтому патриарх Ермоген оставался до конца верен Шуйскому.

Почти все царствование Василия Шуйского прошло в борьбе с мятежниками. Патриарх Ермоген, не колеблясь, поддерживал государя, а иной раз спасал его от краха и гибели. Против Ивана Болотникова, осадившего Москву, он организовал в Успенском соборе ряд проповедей и объявил шестидневный пост с молитвами о законном царе. Ермоген предал анафеме Болотникова и его подручных. Когда появился новый самозванец, Ермоген писал и рассылал грамоты, призывавшие к отпору «ворам» и разъяснял, что истинный царевич Димитрий мертв и мощи его перенесены в Москву. Он же вместе с первым патриархом Иовом провел в Москве всенародное покаяние с целью прощения совершенных в годы Смуты клятвопреступлений.

Когда войска второго самозванца заняли Тушино, патриарх выступил в защиту царя. Он выходил на площадь укрощать толпу, желавшую свергнуть Шуйского, и писал грамоты в Тушино, желая усовестить мятежников. Когда Шуйского сводили с престола, патриарх заступался за него, проклинал Захария Ляпунова — самого видного заговорщика, не признавал насильственного пострижения царя, и даже требовал вновь возвести его на престол. После свержения царя Василия Шуйского патриарх Ермоген стал местоблюстителем московского престола. Желая прекратить смуту, Гермоген установил по церквам молебны об избрании царя от «корене российского рода». Не вышло и этого. Подошедший к Москве польский гетман Станислав Жолкевский, убедил бояр и с ними часть московского люда, что лучший для них выход после сведения с престола Шуйского и прихода второго самозванца — избрать на московский престол польского королевича Владислава. А он, гетман, поможет им одолеть Вора.

Переговоры Боярской думы с гетманом Жолкевским проходили всю первую половину августа 1610 года. Позиция Ермогена в этом вопросе была проста — он настаивал, чтобы Владислав принял православное крещение. Бояре пришли к нему и возвестили, что избрали на Московское государство королевича Владислава: «Патриарх же Ермоген им з запрещением глаголаше: «Аще будет креститься и будет в православной християнской вере и аз вас благословляю; аще не будет креститься, то нарушение будет всему Московскому государству и православной христианской вере, да не буди на вась наше благословение». Получив, хоть и с оговоркой, согласие патриарха, бояре стали «съезжаться» с гетманом и «говорити о королевиче Владиславе». Ермоген постоянно направлял переговорщиков в сторону защиты православия и православного крещения королевича: «Патриарх же Ермоген укреплял их, чтобы отнюдь без крещения на царство его не сажали».

Переговоры шли трудно, Жолкевский всячески стремился убрать пункты, обязывающие Владислава принять православие и запрещающие католичество в России. И король Сигизмунд, и гетман Жолкевский хотели одного - подчинить Московское государство Речи Посполитой. Когда переговорщики, благодаря Ермогену, встали твердо, то гетман, вопреки указаниям короля, пошел на уступки. 17 августа 1610 г. московские бояре «по благословению и по совету святейшаго Ермогена» и по приговору «всех чинов» подписали с Жолкевским договор о призвании королевича Владислава на российский престол.

Договор наказывает духовенству, дворянам, всем служивым и «жилецким» людям Московского государства бить челом великому государю Сигизмунду, да пожалует им сына своего, Владислава, в цари. Вторым пунктом шло требование королевичу Владиславу венчаться «царским венцем и диадимою от святейшаго Ермогена патриарха Московскаго и всея Русии и ото всего освященнаго собору греческия веры по прежнему чину, как прежние великие государи цари Московские венчались». Здесь содержалось скрытое требование креститься в православие, ведь католик не мог принять причастие от православного патриарха. Для верности Ермоген настоял на включении в договор и пункта о крещении: «А о крещеньи, чтоб государю королевичу пожаловати креститися в нашу православную христианскую веру греческаго закона и быть в нашей вере».Второй и последний пункты закрывают для Сигизмунда возможность самому стать русским царем и не оставляют сомнения в необходимости для Владислава православного крещения.

Были и пункты, охраняющие православие: латинским костелов и иных вер храмов не строить, православных в другую веру не отводить, евреев в страну не пропускать, в духовные дела не вступаться, церковные и иные имущества защищать, почитать «цельбоносные» гробы и мощи, даяния Церкви не уменьшать, а приумножать, «святейшего Ермогена патриарха», духовенство, весь собор христианский православной веры «чтити и беречи во всем».Наряду с заключением мира и военного союза между Россией и Речью Посполитой королю предлагалось прекратить осаду Смоленска и вывести все войска из Русского государства. Бояре ограничивали права Владислава принимать решения без совета с ними и включили пункт о запрете иноземцам быть боярами и занимать воинские и земские чины. Был введен и практический пункт, что «гетману Станиславу Жолкевскому в город Москву польских, и литовских ратных людей без повеления бояр и без дела не впущать».

Договор получился для русских приемлемым. 27 августа 1610 года Москва, а за ней многие города России «целовали крест» Владиславу. Но польская сторона договор всерьез не принимала, а король договора не подписал. Жолкевский, обязавшись избавить Москву от угрозы войск второго самозванца, а потом отступить к Можайску, на самом деле задумал ввести польский гарнизон в Москву. Начал он с того, что под предлогом борьбы с самозванцем ночью провел войско сквозь город и вывел, никого не тронув, чем внушил доверие москвичам. Затем склонил бояр поставить во главе посольства к Сигизмунду князя Василия Голицына и митрополита Филарета (Романова), тем самым удаляя из Москвы самых влиятельных людей, опасных для его планов. Ермоген тогда еще верил в договор и написал Сигизмунду и Владиславу, приглашая королевича по принятии православия занять московский престол.

Прощаясь с послами, едущими к Сигизмунду, патриарх всех благословил «стоять за веру православную и не прельщаться ни на какие прелести». Митрополит Филарет дал тогда обет умереть за православную веру. Оставшиеся в Москве бояре, боясь восстания черных людей, сторонников Вора, хотели пустить в город гетмана. Узнав об этом, Ермоген говорил боярам и всем людям «с великим запрещением, чтоб не пустить литву в город». Изменники пытались открыть ворота полякам, но один монах ударил в набат, и Жолкевский отложил вступление в Москву. Обозленные бояре заявили Ермогену, чтобы «в земские дела не вдавался, так как никогда того не бывало, чтобы попы государскими делами распоряжались». В ночь на 21 сентября 1610 г. поляки тихо заняли Москву. Гетман держал поляков в дисциплине, но из 18 тыс. стрельцов большую часть выслал из Москвы, а остальных отдал под начало своего помощника Александра Гонсевского.С патриархом гетман всячески налаживал отношения - посылал письма почтительные, выражал уважение к греческой вере, потом нанес несколько визитов.

Ермоген держался вежливо, но доверия к гетману не испытывал. Завершив дела в Москве, Жолкевский уехал, захватив с собою Шуйских. После занятия поляками Кремля Боярская дума во главе с Федором Мстиславским, известная как «Семибоярщина», потеряла значение правительства. Власть в Москве теперь находилась в руках Гонсевского. Ему помогали «кривые» (тушинцы, переметнувшиеся к полякам), Из «кривых» на первых ролях были боярин Михаил Салтыков Кривой и «торговый мужик» Федор Андронов, ставший в Тушине думным дьяком, а при поляках — московским казначеем. Салтыков и Андронов избрали в покровители литовского канцлера Льва Сапегу. Они писали ему обо всем, что узнавали, и доносили на Гонсевского и друг на друга. Особенно старался угодить думный дворянин Андронов. Вот эти «правители» и решили взяться за патриарха Ермогена.

30 ноября 1610 года Салтыков и Андронов пришли к патриарху с требованием, чтобы «их и всех православных хрестьян благословил крест целовать» Сигизмунду. Ермоген их прогнал, но наутро о том же просил глава Боярской думы князь Федор Мстиславский. «И патриарх им отказал, что он их и всех православных хрестьян королю креста целовать не благословляет. И у них де о том с патриархом и брань была, и патриарха хотели за то зарезать. И посылал патриарх по сотням к гостям и торговым людям, чтобы они шли к нему в соборную церковь. И гости, и торговые и всякие люди, прийдя в соборную церковь, отказали, что им королю креста не целовать. А литовские люди к соборной церкви в те поры приезжали ж на конях и во всей збруе. И они литовским людям отказали ж, что им королю креста не целовать» — так писали в январе 1611 года.

После гибели второго Лжедмитрия 11 декабря 1610 г. поляки не могли больше утверждать, что они пришли для защиты русских от Вора. Всем стало ясно, что Сигизмунд хочет подчинить Россию. В Рязани воевода Прокопий Ляпунов начал собирать ополчение освобождать Москву. Тогда паны решили использовать патриарха и бояр, чтобы заставить сдаться Смоленск, побудить народ присягнуть Сигизмунду и запретить Ляпунову идти на Москву. Им помогали «Михаил Салтыков с товарищами». Изменники убедили думских бояр написать грамоты. Одну — королю, «чтобы дал своего сына на государство: «А мы на твою волю полагаемся»; другую о том же послам, «а все к тому вели, чтобы крест целовать самому королю»; третью — Ляпунову, «чтобы он к Москве не собирался».

Подписав грамоты, бояре пошли к патриарху, чтоб и он, как местоблюститель Московского престола, руку приложил. Но Ермоген «стоял в твердости, яко столп непоколебимый», и говорил им: «Стану писать к королю грамоты и вас благословлю писать, если король даст сына своего на Московское государство и крестит его в православную христианскую веру и литовских людей из Москвы выведет. А если такие грамоты писать, что во всем нам положиться на королевскую волю, и послам о том бить челом королю, то стало ведомое дело, что нам целовать крест самому королю, а не королевичу, то я к таким грамотам не только сам руки не приложу, но и вас не благословляю писать, но проклинаю, кто такие грамоты учнет писать. А к Прокопию Ляпунову стану писать: если будет королевич на Московское государство и крестится в православную христианскую веру, благословляю его служить, а если королевич не крестится и литвы из Московского государства не выведет, я их благословляю и разрешаю идти на Московское государство и всем помереть за православную христианскую веру».

Речь патриарха взбесила Салтыкова, он начал его ругать и, «вынув на него нож, хотел его резать». Ермоген против ножа не устрашился и сказал громким голосом, осеняя изменника крестным знамением: «Сие крестное знамение против твоего окаянного ножа, да будешь ты проклят в сем веке и в будущем». А князю Федору Мстиславскому сказал тихо: «Твое есть начало, тебе за то хорошо пострадать за православную христианскую веру; а если прельстишься на такую дьявольскую прелесть, пресечет Бог твой корень от земли живых, да и сам какою смертью умрешь». Пророчество его сбылось. На другой день Ермоген повелел народу собраться в соборной церкви, но поляки окружили церковь стражей. Все же некоторые русские успели прийти заранее и слушали проповедь патриарха. Ермоген призывал их стоять за православную веру и о том сообщить в другие города. После такой проповеди поляки приставили к патриарху стражу.

Тем временем бояре послали грамоты в королевский лагерь. Когда послы получили грамоту, они стали скорбеть и друг друга укреплять, поняв, что им придется пострадать за православную веру. Вскоре их собрал король и стал читать грамоту, где бояре писали, что надо положиться на королевскую волю. От послов говорил митрополит Филарет: «Видим сии грамоты за подписями боярскими, а отца нашего патриарха Ермогена руки нет и ныне мы на королевскую волю полагаемся: если даст на Московское государство сына своего и крестится в православную христианскую веру. А на ту королевскую волю полагаться, что королю крест целовать и литовским людям быть в Москве, того у нас и в уме нет; рады пострадать и помереть за православную христианскую веру». Узнали о грамоте и в осажденном Смоленске и еще больше укрепились не сдаваться Сигизмунду.

Слово Ермогена разошлось по Русской земле. В среде русских, живших при королевском лагере под Смоленском, была составлена грамота, отправленная в Москву. В ней пишется о разорении Смоленщины и о поругании литвой православной веры. Грамота ссылается на патриарха и призывает всею землею восстать за православную христианскую веру. В Москве грамоту смолян переписали и разослали по городам вместе с московской грамотой. В ней писали о наступлении латинства, но что у православных в Москве, помимо Божьей милости, есть «святейший Ермоген патриарх прям яко сам пастырь, душу свою за веру хрестьянскую полагает несумненно». Обе грамоты дошли и до Прокопия Ляпунова, собиравшего ополчение. Ляпунов приложил обе грамоты к собственному письму и разослал по городам. Он призывал стоять всей землею за Московское государство и биться насмерть с поляками и литовцами.

Обстановка в Москве накалялась. Гонсевский разослал московских стрельцов по городам и запретил москвичам носить оружие. У Ермогена увели подьячих и отняли бумагу, чтобы не мог писать грамоты, отняли и дворовых, чтобы не с кем было их посылать. Одно не учли — рот не запечатали, и патриарх говорил с русскими людьми. Пришли к нему нижегородцы — сын боярский Роман Пахомов да посадский человек Родион Мосеев. Ермоген сказал им: «Писать мне нельзя, все побрали поляки, и двор у меня пограбили, а вы, памятуя Бога и Пресвятую Богородицу и московских чудотворцев, стойте все заодно против наших врагов». Слова патриарха посланцы принесли в Нижний Новгород, там нижегородцы присягнули на кресте идти ополчением против поляков.

Бояре-изменники боялись прихода ополчения Ляпунова. Снова Салтыков пошел к патриарху и сказал: «Что ты писал к ним, чтобы они шли под Москву, а ныне ты же к ним пиши, чтобы они воротились вспять». Ермоген же ответил: «Я к ним не писал, а ныне стану писать; если ты, изменник Михаил Салтыков, с литовскими людьми из Москвы выйдешь вон, я им не велю ходить к Москве, а если будете вы сидеть в Москве, я их всех благословлю помереть за православную веру». После таких слов Салтыков позорил и ругал его, приставил стражу и не велел никого к нему пускать. В ставке короля тоже забеспокоились. Там не могли понять, что дело уже не в Ермогене — против поляков поднялся русский народ. Паны решили договориться с патриархом. В марте 1611 г. канцлер Лев Сапега отправил к нему посольство говорить «о делах всего государства Московского».

Но говорить было поздно: 19 марта в Москве началось восстание, и чтобы подавить его, поляки подожгли город. Москва горела три дня. Уцелел лишь Китай-город с Кремлем. Поляки столько награбили, что ходили в золоте, а жемчугом заряжали ружья и стреляли в горожан. К тому времени к Москве подошло ополчение, возглавляемое рязанским воеводой Прокопием Ляпуновым и князем Димитрием Трубецким. Ополчение осадило город, а поляки затворились в Китай-городе, перебив уцелевших там москвичей. Пощадили только детей и красивых женщин: на них играли в карты.

Ермогена свели с патриаршества и незаконно возвели Игнатия (бывшего патриархом у первого самозванца). Ермогена заключили в темницу Чудова монастыря под охрану. Гонсевский и Салтыков требовали от Ермогена писать осаждающим, чтобы те ушли от Москвы: «А пришли они к Москве по твоему письму; а если ты не станешь писать, то мы тебя велим уморить злой смертью».Ермоген отвечал: «Что вы мне угрожаете, одного Бога я боюсь; если вы пойдете, все литовские люди, из Московского государства, я их благословлю отойти прочь; а если будете стоять в Московском, я их благословлю всех против вас стоять и помереть за православную христианскую веру». Летом 1611 года пал Смоленск. По клевете поляков был убит казаками Прокопий Ляпунов, поэтому часть ополчения разошлась.

В августе к Ермогену еще раз тайно проникли нижегородцы — Родион Мосеев и Ратман Пахомов. С ними патриарх передал грамоту, где заклинал не избирать на царство сына Марины: «Отнюдь Маринкин на царьство не надобен: проклят от святого собору и от нас». Ермоген хотел унять бесчинства казаков и просил церковные власти из Казани, Вологды и Рязани, «чтоб в полки также писали боярам, чтоб уняли грабеж, корчму, блуд, и имели б чистоту душевную и братство».

Получив грамоту, нижегородцы и казанцы усомнились, стоит ли присоединяться к первому ополчению. Осенью 1611 г. нижегородец Козьма Минин призвал горожан к сбору средств на новое ополчение. К февралю 1612 г. Второе земское ополчение было создано. Узнав об этом, Гонсевский послал изменников требовать от Ермогена написать «в Нижний ратным людям, чтоб не ходили под Московское государство. Он же, новый великий государь исповедник, рече им: «Да будут те благословени, которые идут на очищение Московского государства. А вы, окаянные московские изменники, будьте прокляты».После этого, благодетеля Русской Державы, святейшего патриарха и местоблюстителя московского престола, святого старца Ермогена, уморили голодной смертью.«Оттоле начаша его морити гладом и умориша его гладною смертью, и предаст свою праведную душу в руце Божий в лето 7120 году (1612 год), месяца февраля в 17 день». Погребли его в Чудовом монастыре.

Высокий пример самоотвержения и непоколебимости святейшего патриарха Ермогена воодушевлял лучших русских людей, а притеснения патриарха поляками возбуждали против них негодование народа. Когда не слышно стало голоса «твердокаменного» старца, этого страдальца за православную веру, о железный нрав которого разбивались все вражеские угрозы,— заговорил другой великий подвижник — Дионисий, архимандрит Свято-Троице Сергиевской обители. Это был человек высокой и светлой души, способный словом своим поднимать народ.

Не мог он молчать в ту пору, когда решался вопрос о жизни или смерти русского государства. Вместе с келарем монастыря Авраамием Палицыным он составлял призывные грамоты. А гонцы от Святой Троицы повсюду их развозили. «Православные христиане вспомните истинную Православную христианскую веру, вспомните, что все мы родились от христианских родителей, знаменовались печатью, святым крещением, обещались веровать во Святую Троицу. Возложите упование на силу Креста Господня и покажите подвиг свой, молите служилых людей, чтобы быть всем православным в соединении и стать сообща против предателей христианских, и против вечных врагов христианства - польских и литовских людей». И призывы эти были услышаны.

Минин и Пожарский собрали свою рать и повели ее к Ярославлю. Уже на пути из Нижнего Новгорода в Ярославль к их рати присоединялись ополчения из разных городов. В Ярославле народному ополчению в благословения их правого дела был передан чудотворный Казанский образ Пресвятой Богородицы. В то самое время как Пожарский подходил к Москве, туда же спешил польский гетман Ходкевич, чтобы помочь осажденным полякам и доставить им припасы. Пожарский успел опередить его и подошел к Москве уже 18 августа. Стоявший под Москвой князь Трубецкой и его казаки желали, чтобы ополчение это стало вместе с ними. Но было и недоверие, и разобщенность. Ратные люди Пожарского сказали: «Отнюдь нам вместе с казаками не стаивать».Сначала у Пожарского и Трубецкого общее дело не ладилось.

К вечеру 21 августа явился под Москвой и польский гетман. С ним был огромный обоз припасов, которые он намеревался провезти в Кремль. Гетман перешел Москву-реку и двинулся к Кремлю с той стороны, где стояла рать Пожарского (у Арбатских ворот), так что нижегородской рати первой пришлось выдержать удар поляков. Трубецкой со своими полками пока стоял в стороне, но выказывал намерение ударить на поляков с фланга. Для этого он попросил у Пожарского конницы. И тот отправил ему пятьсот отборных воинов.

22 августа поляки напали на русское ополчение. Битва кипела восемь часов. «Был бой зело крепок, хватались за руки с врагами и без пощады секли мечами друг друга». Но русские выдержали, гетман был отбит и отступил. Через день, 24 августа, на рассвете, поляки снова напали на русских, теперь уже с той стороны, где стоял Трубецкой. Гетман Ходкевич решил во что бы то ни стало прорваться в Кремль. Нападение было так стремительно, что казаки Трубецкого были смяты и отступили. Поляки уже подошли к Кремлю. Нижегородцы тоже дрогнули. Надо было немедленно выбить поляков с занятого ими места, иначе они легко могли бы прорваться с помощью осажденных в Кремль.

Воеводы земского ополчения послали в казацкие таборы к Трубецкому просить помощи, чтобы общими силами ударить на поляков, но Трубецкой не спешил помогать. Тогда Пожарский послал Авраамия Палицына в стан Трубецкого. Авраамий всячески убеждал казаков и даже посулил им раздать всю монастырскую казну, если они помогут Пожарскому. Атаман, ответил - «Нам казна не надобна отче, но мы не пойдем на Дон до тех пор, пока не выручим Москву от ляхов». Казаки вступили в бой и совместно с ополченцами разбили поляков. Ходкевич отступил. А 22 октября 1612 года казаки самостоятельно, одним решительным ударом захватили крепость Китай-города. Эта операция мгновенно изменила перспективы польской обороны - осадные орудия, поставленные князем Пожарским в Китай-городе фактически на прямую наводку, не оставляли полякам никакого шанса обороняться.

Поляки 24 октября 1612 года согласились на безоговорочную капитуляцию. 25 октября отворились все кремлевские ворота, и русские торжественно вступили в Кремль. Впереди с крестами и иконами в руках шло духовенство, во главе которого был доблестный архимандрит Троице-Сергиевской обители Дионисий. В Успенском соборе, главном храме России, был торжественно отслужен молебен в благодарение Господу об избавлении от иноземного нашествия и дарованных победах. Святое дело святейшего патриарха Ермогена свершилось.

Начало процессу канонизации положило ходатайство православных жителей Москвы к Святейшему синоду о причислении Святейшего патриарха Ермогена к лику святых. Святейший синод начал изучать вопрос о канонизации патриарха Гермогена накануне празднования 300-летия со дня его мученического упокоения. Святейший синод Русской православной церкви 14 апреля 1913 года вынес следующее определение: «Мученически скончавшегося Святейшего Всероссийского Патриарха Ермогена признать в лике святых, благодатию Божиею прославленных».