Российская Федерация 4 ноября празднует День народного единства. В этот же день Русская православная церковь молитвенно чествует Казанский образ Пресвятой Богородицы. Оба эти праздника неразрывно связаны, поскольку установлены в память одного исторического события, произошедшего 410 лет назад, – освобождения Москвы и Российской державы от иноплеменного нашествия.

Освобождение стало возможно лишь тогда, когда против внешней опасности объединились - «утвердились на единение» - все сословия и все народы Российской державы, и это единство освятил Казанский образ Пресвятой Богородицы.

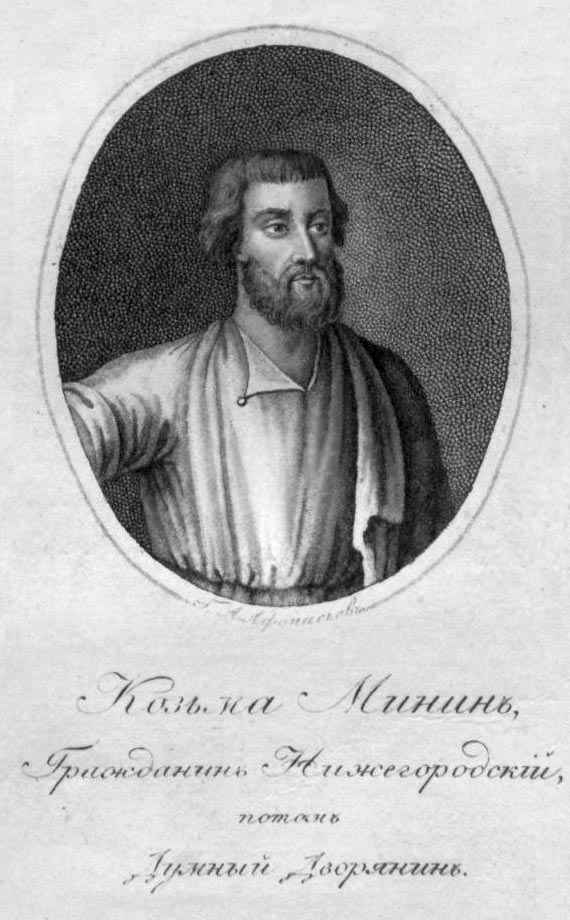

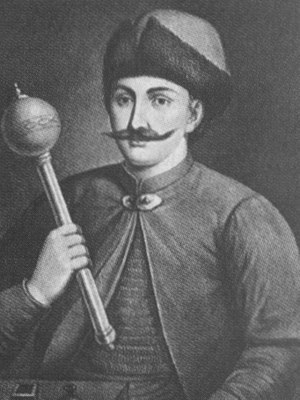

Одним из героев освобождения Москвы и державы был князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, который вместе с князем Дмитрием Михайловичем Пожарским и нижегородским земским старостой Козьмой Миничем Захарьевым Сухоруким руководил освобождением от поляков столицы. На время после изгнания поляков и до избрания царя князь Дмитрий Трубецкой был избран правителем Российского государства. За свою деятельность князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой получил титул «Спасителя отечества».

Основателем княжеского рода Трубецких является Дмитрий Брянский - герой битвы на Ворскле. Из поколения в поколение передавались присущие этому роду доблесть, патриотизм и отвага. Объединив в себе эти качества, Дмитрий Тимофеевич Трубецкой стал одним из ярчайших представителей не только своего рода, но и целой исторической эпохи – Смутного времени.

Князь Дмитрий Трубецкой родился примерно в 1590 году, он происходил из знатного княжеского рода Гедеминовичей. Его отец – Тимофей Романович начинал свою службу еще при Иоанне Грозном, при котором Трубецкие пользовались особым расположением царя. Тимофей Романович принимал участие в Ливонской войне - в нескольких сражениях он командовал большим полком, а во время правления Федора Иоанновича получил боярский чин.

Тимофей Романович поддерживал Бориса Годунова. Однако в 1602 году он заболел и скоропостижно скончался. Имя Дмитрия Трубецкого впервые упоминалось в росписи русских войск 1604 года, когда он уже имел придворный чин стольника и служил в охране царевича Федора Борисовича Годунова. Под его началом находилось 25 конных воинов. В мае 1606 года Трубецкой находился в Москве и числился на службе у самозванца.

После убийства самозванца и воцарения Василия Шуйского в начале лета 1606 года Трубецкой упоминался как стольник при дворе нового царя. Дмитрий Тимофеевич был назначен рындою (почетная охрана) царя на прием литовских послов в 1608 году. Однако в последний момент Трубецкой был заменен на князя Одоевского. Это было оскорблением всего рода Трубецких и в связи с этим Дмитрий Тимофеевич «отъехал» в лагерь второго самозванца, который тепло принял родовитого князя, сразу пожаловал его боярином и ввел в Боярскую думу. Кроме того, князь Трубецкой был назначен «головой» Разрядного приказа (занимался обороной и финансами). Приказ этот был одним из главнейших, и это показывало, что в тушинском лагере Дмитрия Тимофеевича ценили.

Второй самозванец хотя вначале использовал для своих целей поляков, однако в последующем он начал отдалять их от себя, пытаясь найти опору среди русских. Само бегство самозванца из Тушинского лагеря в Калугу в конце 1609 года было вызвано угрозой расправы со стороны польских наемников.

В декабре 1609 года после бегства Лжедмитрия в Калугу Трубецкой с его войском последовал за ним. В Калуге он был назначен начальником Боярской Думы и Калужским воеводой. В это время семь боярских родов свергли Шуйского и договорились посадить на трон польского королевича Владислава при условии его перехода в православие. А для защиты от самозванца они пригласили в Москву польские войска. Москва и некоторые другие города присягнули Владиславу, а поляки вошли в Москву. Но на русский престол стал претендовать сам король Сигизмунд, правительство Семибоярщины развалилось, поляки хозяйничали в Москве и осаждали Смоленск. Россия оказалась перед реальной угрозой утратить свою независимость. После свержения шуйского князя Трубецкого как родовитого не раз приглашали в Москву и предлагали присягнуть Владиславу, но он эти предложения не принимал.

В декабре 1610 года Лжедмитрия зарубил крещеный татарин князь Петр Урусов и «ворье разбежалось». Трубецкой покинул Калугу и отправился со своими воинами в сторону Москвы. Недалеко от столицы он встретился с отрядами рязанского воеводы Прокопия Петровича Ляпунова и казачьего атамана Ивана Заруцкого. Объединившись, они приняли решение о создании войска для изгнания польских оккупантов. Эти силы потом назвали Первым земским ополчением. На этот момент Трубецкому было около 20 лет.

В начале 1611 года Земское ополчение - дворяне, стрельцы, казаки и крещеные татары - подошло к Москве. Лидерами ополчения были дворянин Прокопий Ляпунов и князь Дмитрий Трубецкой, а также казачий атаман Иван Заруцкий. Ополченцы попытались выбить поляков и освободить Москву. Но поляки подожгли город, а сами засели в Кремле и Китай-городе. Остановившись под Москвой, ополчение не стало начинать активные боевые действия против оказавшихся в осаде поляков, а занялось восстановлением структур власти. На основе штаба ополчения был сформирован Земский собор, состоявший из князей, татарских царевичей, бояр, окольничих, дьяков, дворян, "детей дворян боярских», казацких атаманов и делегатов от всех служилых людей. Князь Трубецкой от имени Собора писал во все города к боярам и воеводам, а также к казакам и атаманам - на Дон и Яик, призывая всех к восстанию против поляков.

На помощь Ляпунову пришел зарайский воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Силы ополчения двинулись к захваченной интервентами Москве. Поляки располагались в Китай-городе и в Кремле. Собравшиеся к 27 марта основные силы ополчения разделились на отряды и расположились на разных концах Москвы. Князь Дмитрий Трубецкой и Иван Заруцкий во главе казачьих войск встали у Воронцова поля, Прокопий Ляпунов – у Яузских ворот, костромские и ярославские воеводы – у Покровских ворот, у Сретенских ворот поставил свои отряды окольничий Артемий Васильевич Измайлов, а у Тверских – князь Василий Федорович Масальский. Отряд князя Пожарского примкнул к отряду Ляпунова, поскольку сам Дмитрий Михайлович был ранен 20 марта и вывезен в Троице-Сергиев монастырь. После сражения 6 апреля Трубецкой отделился от Заруцкого и встал между Яузскими и Покровскими воротами.

В результате боев Земское ополчение в апреле-мае 1611 года штурмом взяло валы Земляного города и стены Белого города, освободив большую часть Москвы, и заперло поляков в Кремле и Китай-городе. 30 июня 1611 года собралась Дума, на которой Трубецкой, Ляпунов и Заруцкий «без мест» (т.е. на равных основаниях) были избраны «правителями» ополчения и страны, власть их ограничивалась Земской думой.

Хотя в грамотах имя Трубецкого ввиду его знатности ставилось прежде других, действительным предводителем ополчения был рязанский воевода Прокопий Ляпунов, которого «во всей земле русской знали за первого человека». В ополчении обозначилось различие интересов казаков и дворян. Казаки стремились к сохранению своей вольности, а дворяне — к укреплению крепостнических порядков. Обстановка осложнялась личным соперничеством между лидерами ополчения — Иваном Заруцким и Прокопием Ляпуновым. Этим умело воспользовались поляки. Они отправили казакам ложные грамоты, где было написано, что якобы «Ляпунов пытается уничтожить казаков».

Ляпунов был вызван на Казачий круг и там убит 22 июля 1611 года. Гибель Ляпунова привела к расколу ополчения. По разрядной записи, после гибели Ляпунова «столники и дворяне и дети боярские городовые испод Москвы разъехались по городом и домом своим, бояся от Заруцкаго и от казаков убийства; а осталися с ними (с казаками) под Москвою их стороны (дворянской), которые были в воровстве в Тушине и в Колуге». Решающую роль в ополчении стали играть бывшие «тушинцы». После гибели Прокопия Ляпунова и раскола ополчения Трубецкой остался во главе немногих дворянских отрядов и подмосковных казачьих «таборов», которые стойко, более года, держали в осаде в Кремле польский гарнизон.

Уже в мае 1612 года в виду приближения к Москве войск Нижегородского ополчения, Трубецкой и Заруцкий писали в стан Минина и Пожарского покаянную грамоту, обещая «впредь им никакого вора не затевать и быть с Нижегородским ополчением в совете и соединении, против врагов стоять и Московское государство очищать». Но вожди Нижегородского ополчения, хорошо помнившие печальную судьбу Ляпунова, не поверили их раскаянию, и объявили Трубецкого с Заруцким изменниками. Минин и Пожарский объявляли: «Из-под Москвы князь Дмитрий Трубецкой да Иван Заруцкий и атаманы и казаки к нам и ко всем городам писали, что они целовали крест без совета всей земли государя не выбирать, Псковскому вору (Сидорка, третий самозванец), Маринке (Мнишек, жена первого самозванца) и сыну ее не служить; а теперь целовали крест вору Сидорке, желая бояр, дворян и всех лучших людей побить, имение их разграбить и владеть по своему воровскому казачьему обычаю. Как сатана омрачил очи их».

Архимандрит Свято-Троице-Сергиевого монастыря Дионисий и келарь Авраамий Палицын в особой грамоте пытались убедить вождей Нижегородского ополчения в том, что «боярина князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкаго, дворян, детей боярских, стрельцов и Московских жилецких людей привели к кресту (присяге на верность Сидорке) неволею: те целовали крест, боясь от казаков смертнаго убийства, теперь князь Димитрий Трубецкой у этих воровских заводцев живет в великом утеснении и радеет соединиться с вами».

Когда Нижегородское ополчение приблизилось к Москве, то князь Трубецкой (после перехода Заруцкого на сторону поляков и его бегства в Коломну) лично выехал навстречу князю Дмитрию Пожарскому. Хотя «Трубецкой был боярин, а Пожарский – только стольник. Трубецкой тогда на время ставил ни во что свое боярство и оказывал честь народному ополчению». Однако, на неоднократные предложения Трубецкого встать вместе одним станом, вожди Второго ополчения неизменно отвечали: «отнюдь не бывать тому, чтобы стать нам вместе с казаками».

Затем Трубецкой предложил, чтобы Пожарский и Минин приезжали к нему на совет. Отчасти из-за боязни быть убитыми казаками, предводители ополчения наотрез отказались от этого предложения. При посредничестве архимандрита Дионисия спор был улажен. Для организации общей ставки ополчения был выбран нейтральный пункт на Неглинной. При соглашении о «единачестве» (22 сентября 1612 года) князь Трубецкой возглавил вместе с князем Пожарским и Мининым объединенную воинскую силу и Земское правительство. Вскоре по городам были разосланы грамоты: «Были у нас до сих пор разряды разные, а теперь по милости Божией, мы Димитрий Трубецкой и Димитрий Пожарский, по челобитью и приговору всех чинов людей, стали заодно и укрепились, что нам да выборному человеку Кузьме Минину Москвы доступать, и Российскому государству во всем добро хотеть без всякой хитрости, а разряд и всякие приказы поставили мы на Неглинной, на Трубе, снесли в одно место и всякие дела делаем заодно и над московскими сидельцами (поляками) промышляем».

На помощь запертым в Кремле полякам к Москве подходили отряды польского гетмана Ходкевича с обозом продовольствия и боеприпасов. 23 августа 1612 года между русским ополчением и поляками разыгралось сражение. Входившие в отряд Трубецкого казаки атамана Межакова в это время стояли у церкви Святого Климента. Бой стал принимать неблагоприятный для русского ополчения характер, и тогда келарь Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын обратился к казакам с призывом вступить в бой, обещая в награду отдать им монастырскую казну. «Нам казна не надобна; отче, - ответил атаман, - мы не пойдем на Дон до тех пор, пока не выручим Москву от ляхов». Казаки вступили в бой совместно с ополченцами и разбили поляков. Ходкевич отступил, бросив обоз.

22 октября 1612 года русские начали приступ на укрепления Китай-города. Войско Пожарского после молебна у Казанской иконы Божией Матери выступило от Арбатских ворот к Каменному мосту, а наступление казаков Трубецкого началось после молебна в храме Успения Пресвятой Богородицы на Бору, перед Гребенской иконой Божией Матери, по направлению к Сретенским (Никольским) и Ильинским воротам Китай-города. Поляки после непродолжительного сопротивления отступили из Китай-города под защиту Кремлевских стен. Вскоре начались переговоры об условиях их капитуляции.

24 октября, когда поляки выпустили из Кремля русских пленных, только решительное заступничество войск Пожарского уберегло их от казаков Трубецкого, кричавших: «Надобно побить этих изменников». Казаки отступили лишь тогда, когда ратники Пожарского выстроились в боевой порядок, готовясь вступить с казаками в открытый бой. Польский гарнизон хотел сдаться одному лишь Пожарскому, но сделать это практически не удалось из-за настойчивости казаков. Несмотря на уверения Трубецкого, что его казаки не будут «обижать» пленных, большинство их было насмерть изрублено казаками. Пленники Пожарского уцелели и были отправлены по городам.

В ходе торжественной процессии 27 октября (9 ноября по н.с.) 1612 года рати Пожарского и Трубецкого, входили в Китай-город с разных сторон, символически повторяя пути своих атак. Нижегородское ополчение несло перед собой свою икону – список с Казанской иконы Божией Матери. Казаки Трубецкого шествовали с Гребенской иконой Божией Матери, легендарное предание об обретении которой было связано с прошлым Донского казачества. Оба шествия воссоединились у Лобного места на Красной площади, где архимандрит Свято-Троице-Сергиевого монастыря Дионисий свершил торжественный молебен.

Поскольку ополченцы получали жалованье, а казаки нет, возникли разногласия между ополченцами и казаками. К тому же Пожарский не позволил казакам завладеть польским награбленным имуществом, чем снова вызвал их возмущение. Казаки грозили побить ополченцев. Но все имущество пленных пошло в казну и было направлено на выплату жалования казакам.

В январе 1613 года Земский Собор постановил: «Боярина князя Дмитрия Тимофеевича к Московскому государству многия службы, и за радение, и за промысел, и за дородство, и за храбрство, и за правду, и за кровь. И мы, видя его на мщенье всем сердцем подвижна, собрался к нему, и за его разум и премудрость, и за дородство, и за храбрость, и за правду, и за ревнительство по святых Божиих церквей, и по великородству его, в Московском государстве правителем избрали, и пришед под Москву большой каменный Царев город (Китай-город) все ворота и башни взятием взяли, а после того промыслом Божиим и радением и храбростью князя Трубецкого, да князя Пожарского, царствующий город Москва взят». Князю Дмитрию Трубецкому была пожалована в вотчину Важскую волость с городом Шенкурском. Дмитрий Тимофеевич после освобождения Кремля вместе с Дмитрием Пожарским и Козьмой Мининым оставался во главе Земского правительства до избрания царя. За свою деятельность князь Трубецкой получил титул «Спасителя Отечества». Он был одним из претендентов на царский престол.

В Москве установилась власть «Походной Думы» - боярства, ополченцев и казаков. Стояла важнейшая задача – избрание законного царя. Для этого был созван Земский собор. В начале 1613 года в Москву на Собор всей Русской земли съехались представители всех земель и сословий России для избрания нового царя. В числе представителей была и группа донских казаков во главе с атаманом Феофилактом Межаковым. В принципе, главная кандидатура была одна - Михаил Романов. Остальные представители самых знатных родов погибли, находились в плену или дискредитировали себя связью с поляками. А Михаил был двоюродным племянником царя Федора Иоанновича. Его отец Филарет проявил себя стойким патриотом. Он был популярен у казаков по тушинскому лагерю, по войне со шведами в 1591-1593 г.г., где он успешно командовал войсками. Но бояре решительно выступили против Романова. Заговорили о приглашении шведского принца. И Собор преодолел разброд беспрецедентным решением – отправил всех бояр «на богомолье». А без них выработал первое общее постановление: не искать на царство иноземцев и «маринкиного сынка».

7 февраля на заседании Собора первую «выпись» с предложением Михаила на царство подал от Дона атаман Феофтилакт Межаков. За ним подали такие же «выписи» служилые Галича, калужские купцы и многие другие. Так состоялось предварительное избрание. После чего делегатов распустили в свои города – «проведать», поддержат ли кандидатуру их избиратели. 21 февраля собрались снова, уже с боярами. И те опять начали приводить возражения. «Черная» часть Собора возмутилась, и окончательное обсуждение вынесли на Красную площадь, где собрались толпы народа и отряды казаков, которые единодушно одобрили избрание Романова.

При венчании на царство Михаила Федоровича в июле 1613 года князь Трубецкой был седьмым боярином и держал скипетр. В 1614 году он был послан от Государя вернуть ушедших из Москвы казаков, коих и возвратил. В июне 1619 года в Звенигороде он встречал возвращающегося из польского плена отца царя — будущего патриарха Филарета. Присутствовал Трубецкой и на церемонии возведения Филарета в Патриархи. Царь Михаил Федорович пожаловал его имениями в Подмосковье. В мае 1625 года царь назначил Дмитрия Трубецкого первым воеводою и наместником в Сибирь. Скончался князь Трубецкой в Тобольске 24 июня 1625 года (всего около 35 лет). Тело его было перевезено для погребения в Свято-Троице Сергиев монастырь. В писании о роде Трубецких сказано: «Умирая без детей, Димитрий Тимофеевич Трубецкой на смертном одре возвратил Важскую область царю». Дмитрий Тимофеевич Трубецкой вошел в историю как один из самых известных героев Смуты, он не щадил себя во имя Отечества.