16 мая 1812 года в Бухаресте был подписан мирный договор между Российской империей и Турцией, завершивший русско-турецкую войну 1806-1812 годов. Благодаря этому договору была обеспечена безопасность юго-западных границ России и закреплено ее положение на Кавказе, в Молдавии и Валахии. Турция была выведена из антироссийского блока с Францией и уже не могла принять участие в войне против России.

Российская империя еще с 1806 года вела войну с Турцией, которую спровоцировала Франция. В августе 1806 года по наущению генерала Ораса Себастьяни, посла Франции в Константинополе, султан отстранил правителей Дунайских княжеств от власти, что было вызовом русскому царю, так как по Ясскому мирному договору 1791 года назначение и смещение правителей Молдавии и Валахии могло происходить лишь при согласии России. Также Османская империя закрыла проливы для российских военных кораблей. А 18 декабря 1806 года султан объявил войну Российской империи. Вслед за этим Турция заключила союз с Францией, а Англии объявила войну.

В связи с объявлением Турцией войны российские войска перешли Днестр и вступили в Молдавию и Валахию, где Россия и предполагала воевать. Первоначально боевые действия ограничивались обороной, но уже на кампанию 1809 года русское командование планировало овладеть турецкими крепостями в низовьях Дуная, форсировать Дунай и перенести боевые действия на его правый берег.

Главнокомандующим российской Дунайской армии с 30 августа 1807 года был генерал-фельдмаршал Александр Александрович Прозоровский. Он решил взять турецкие крепости штурмом, но атака Журжи и Браилова окончились тяжелыми поражениями. Между тем государь требовал решительных действий; престарелый и больной главнокомандующий противопоставлял ему разные причины невозможности форсирования Дуная ранее осени.

Тогда в помощники Прозоровскому был направлен генерал от инфантерии Петр Иванович Багратион и военные действия активизировались.

В конце июля корпус генерала Андрея Засса переправился через Дунай у Галаца и без единого выстрела овладел Исакчей и Тульчей. Легкость переправы через Нижний Дунай объяснялась малочисленностью находившихся там османских войск, так как главные силы визирь еще в начале мая двинул в восставшую Сербию. В это время Сербия подвергалась страшному разгрому, и жители толпами спасались в австрийские пределы. А Прозоровский признал возможным отделить в помощь сербам лишь трехтысячный отряд Исаева, который скоро принужден был вернуться в Валахию.

Авангард донского атамана Матвея Платова вступил в Бабадаг, после чего перешли на правый берег Дуная и главные русские силы. Главнокомандующий Прозоровский умер 9 августа 1809 года, и командование над Дунайской армией перешло к генералу Петру Багратиону. По переходу главных русских сил через Дунай в Большой Валахии оставлен был корпус генерала Ланжерона, а у Бузео корпус генерала Эссена. Багратион, удостоверившись в слабости противника на Нижнем Дунае, решил попытаться овладеть Силистрией, к которой 14 августа и начал наступать, а через несколько дней после того отряды генерала Маркова и атамана Платова овладели Мачиным и Гирсовым.

Между тем, благодаря субсидиям западных стран османская армия была значительно усилена, и главный визирь возымел намерение, пользуясь удалением главных русских сил к Нижнему Дунаю, вторгся в Валахию, овладел Бухарестом и тем заставил Багратиона отступить на левый берег Дуная.

Во второй половине августа он начал переправлять свои войска у Журжи. Русский генерал Ланжерон, узнав о том, решился, несмотря на незначительность своих сил, идти навстречу османам и приказал генералу Эссену, передвинувшемуся к Обилешти, присоединиться к нему. 29 августа недалеко от Журжи они атаковали османский авангард и разбили его. Между тем сам визирь, получая тревожные известия из-под Силистрии, не трогался из Журжи. Тем временем Багратион продолжал свое наступление, 4 сентября разбил корпус Хюсрева-паши и 18 сентября остановился перед Силистрией. Перед этим 14 сентября, отряду генерала Засса сдалась крепость Измаил. Визирь, узнав о поражениях, перевел свою армию из Журжи в Рущук и послал приказание войскам, действовавшим против сербов, спешить туда же. Таким образом, грозивший Сербии окончательный разгром был предотвращен и расположенный там османский отряд отступил.

Багратион, опасаясь десанта и наступления османских войск, произвел перегруппировку войск. Ввиду этого для действий против Силистрии осталось у него не более 20 000 солдат, и осада крепости шла вяло, а когда приблизился к ней визирь с главными силами, то Багратион признал нужным отступить. Вслед за этим он обратился к императору за разрешением отвести армию на левый берег Дуная, ввиду неимения на правом берегу достаточного продовольствия, а также по причине опасности уничтожения мостов ледоходом. При этом он обещал ранней весной снова перейти Дунай и двинуться прямо к Балканам.

Государь, хотя и крайне недовольный, согласился на ходатайство Багратиона, но с тем условием, чтобы на правом берегу Дуная оставались занятыми Мэчин, Тульча и Гирсово. Петр Иванович Багратион, огорченный неодобрением государя, испросил увольнения от звания главнокомандующего. После увольнения Багратиона главнокомандующим на турецком фронте с февраля 1810 года был назначен генерал от инфантерии Николай Михайлович Каменский, отличившийся в войне против Швеции. В начале марта 1810 года он прибыл к Дунайской армии, силы которой доходили до 78 тысяч, и, кроме того, направлена была для подкрепления ее еще одна пехотная дивизия.

Замысел главнокомандующего Дунайской армией Каменского состоял в том, чтобы переправить два армейских корпуса через Дунай у Туртукая и осадить Рущук и Силистрию. В то же время еще один корпус направлялся на Базарджик, а главные силы должны были наступать на Шумлу. Кроме того, отряд русских войск направлялся из Валахии в Сербию для оказания помощи сербским повстанцам и отвлечения турецких сил. Замысел же турецкого командования состоял в сосредоточении главных сил у Шумлы, переходе через Дунай и наступлении на Бухарест.

В ходе кампании 1810 г. на Дунае русским войскам удалось овладеть Силистрией (май) и Рущуком (июнь – июль), а также занять Журжу, Турно, Плевну, Ловеч и Никополь (сентябрь – октябрь). Русские войска нанесли также серьезные поражения турецким войскам при Дериокой (июль) и Батине (август). Благодаря русской помощи улучшилось положение и сербских повстанцев. Ввиду всего этого турки полностью перешли лишь к обороне.

Отношения между Российской империей и Францией к началу 1811 года настолько обострились, что дело шло к войне. Готовясь к войне император Александр Первый приказал командующему на турецком фронте генералу от инфантерии Николаю Михайловичу Каменскому отделить от его армии 5 дивизий и отправить их для усиления русских сил на западную границу, и в целом ограничиться лишь обороной занятых крепостей. Но вместе с тем ему предписывалось поспешить с заключением мира - с непременным условием признания границы по реке Дунай и исполнения прежних требований России.

Главнокомандующий указывал на невозможность исполнения этих повелений и предлагал наступление за Балканы. Тем временем Наполеон употреблял все усилия, чтобы воспрепятствовать заключению Турцией мира с Россией. Подчиняясь его влиянию, Порта собирала силы для нанесения русским чувствительного удара. Войска ее стягивались в Этропольских Балканах, а у Ловчи (ныне г. Ловеч в Северной Болгарии) выставлен был их авангард (15 тысяч) под начальством Осман-бея. Каменский, ожидая утверждения своего плана движения за Балканы, вознамерился подготовить себе путь туда и для сего приказал генерал-майору Эммануилу Сен-При овладеть Ловчей, что и было исполнено 31 января.

Во время сражения при Ловче под командованием Сен-При находился отряд из сил Московского гренадерского, Выборгского, Старооскольского и Олонецкого мушкетерских полков, трех егерских и четырех казачьих полков, а также 26 орудий. После успеха в этом сражении он занял Сельви, остановился он лишь по приказу тяжко заболевшего главнокомандующего и вернулся к Дунаю. Вскоре после того Каменский был назначен начальником 2-й запасной армии и в марте 1811 года отозван с турецкого фронта.

Дунайская армия была вверена генералу от инфантерии Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову. Это назначение явилось решающим фактором, который способствовал окончательному переходу военной инициативы в руки России и скорейшему завершению войны. Русские войска, вверенные Кутузову, насчитывали всего около 45 тысяч человек. Численность турецких войск достигала 70 тысяч солдат. Ввиду этого Кутузов признал необходимым действовать с особой осторожностью и, как он выразился, «держаться скромного поведения».

Ознакомившись со стратегией противника еще в предыдущих войнах, Кутузов рассчитал, что турки главные силы направят к Среднему Дунаю, чтобы, переправившись там, овладеть Бухарестом. Поэтому, оставив Силистрию и Никополь и уничтожив их укрепления, Кутузов стянул свои главные силы к занятому русскими Рущуку (ныне Русе, Болгария, расположен на правом берегу Дуная) и Журже. Войска генерал-лейтенанта Андрея Засса в Малой Валахии и генерал-майора Иосифа О’Рурка в Белграде прикрывали его правое крыло, а левое крыло охранялось отрядами, расположенными на Нижнем Дунае и у Слободжи.

Так как численность русских войск была уменьшена, то султан принял решение о переходе к активным действиям. Кажущееся бездействие русских убедило и визиря в их слабости, поэтому он решил начать наступление к Рущуку, а после взятия этой крепости перейти Дунай и разгромить войска Кутузова. В то же время другая турецкая армия Измаил-бея, собранная у Софии, должна была переправиться около Виддина и вторгнуться в Малую Валахию.

После соединения обеих этих армий предполагалось овладеть Бухарестом. Турецкие войска Ахмет-паши численностью 60 тысяч человек при 78 орудиях в начале лета выступили из Шумлы по направлению к Рущуку. Турецкое командование планировало: обрушив крупные силы на правый фланг отвлечь русских от главного удара конницей по левому флангу с дальнейшим прорывом турецкой конницы в тыл русской армии. Тем самым турки планировали отрезать русские войска от Рущука и уничтожить их, прижав к берегу Дуная.

В ночь на 19 июня Кутузов, извещенный о передвижениях противника, переправился на правый берег Дуная и расположился с армией, насчитывающей около 15 тысяч солдат при 114 орудиях у Рущука.

Русские войска расположились в 3 линии (2 линии пехотных каре и конница). Кутузов предугадал план противника. Турецкая атака на правом фланге была отражена артиллерийским и ружейным огнем русских войск. Но турецкая анатолийская конница сумела осуществить прорыв русского левого фланга. Часть ее двинулась по направлению к Рущуку, а часть приступила к окружению левого фланга русской армии. Конница, наступавшая на Рущук, была опрокинута в ходе вылазки русских войск из Рущука. В то же время русская конница осуществила мощный контрудар по турецкой кавалерии на левом фланге, разгром которой довершила пехота и артиллерия.

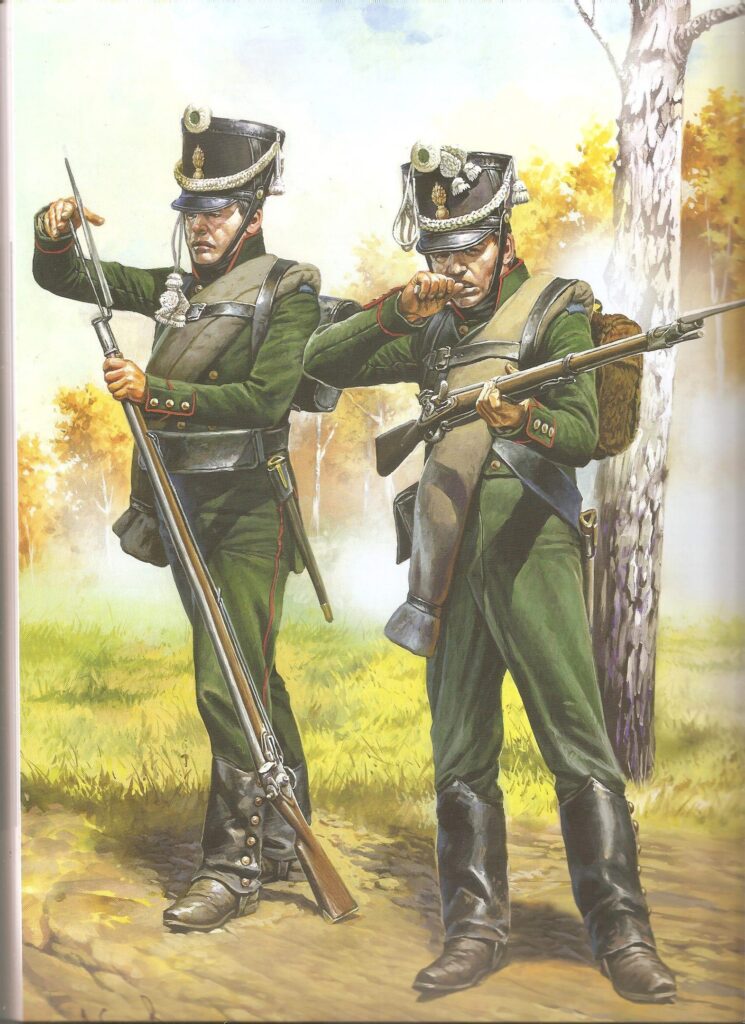

В сражении большое значение имели успешные действия русских егерей (легкой пехоты), которые прицельным огнем нанесли значительный урон туркам. Сначала конница, а затем и вся турецкая армия обратилась в бегство. Русские войска потеряли около 500 человек, турки — 5 000 солдат. Войска Ахмет-паши отступили и окопались в ожидании наступления русских войск, однако Кутузов, не желая прибегать к рискованным действиям, переправился на левый берег Дуная, взорвав укрепления Рущука. Победа при Рущуке являлась классическим примером разгрома врага «не числом, а умением».

После Рушукского сражения (22 июня 1811 года), Кутузов переправился обратно на левый берег Дуная и расположился лагерем у Журжи. Великий визирь Лаз Азиз Ахмет-паша оставался у Рущука – он решил переправиться через Дунай и атаковать русских. Собрав свои войска и устроив сильные береговые батареи, Ахмет-паша в ночь на 28 августа приступил к переправе. На левый берег были переправлены 6 тысяч янычар; в то же время несколько сот человек должны были произвести демонстрацию, высадившись у Слободзее (ныне Джурджу, Румыния).

Этот маневр действительно отвлек русский авангард от пункта настоящей переправы, и когда высадившийся у Слободзее турецкий десант был отброшен, то оказалось, что янычары благополучно переправились и начали окапываться на левом берегу. Получив донесение о высадке турок, Кутузов послал против них генерала Булатова (5 батальонов). Атака турецкого окопа была неудачна, но вскоре Булатов, подкрепленный 2 свежими полками и поддержанный огнем 8 орудий, действовавших по судам, перевозившим турецкие войска, обратил турок в бегство. Однако визирь велел стрелять по бегущим, что заставило турок вернуться, и русские снова были отбиты. Тогда Кутузов приказал Булатову отступить.

Главнокомандующий видел, что визирь решился переправиться со всею армией, а такое решение вполне отвечало плану действий, составленному Кутузовым - выманить турок из Рущука на левый берег и разбить их. Поэтому Кутузов не стал мешать туркам в переправе. К 1 сентября на левый берег Дуная было перевезено 36 тысяч турецких войск, а 2-го переправился и сам Ахмет-паша. На правом берегу оставалось до 30 тысяч турок и их главный лагерь с парадной ставкой визиря.

Пока турки переправлялись, Кутузов оставил Журжу и расположился лагерем близ Слободзее. Он имел всего лишь 25 батальонов и 35 эскадронов, что недостаточно было для решительных действий против визиря. Между тем турки устраивали укрепленный лагерь и не думали переходить в наступление. Рекогносцировка их 7 сентября была отброшена, и они отступили за свои окопы.

Получив подкрепление и развивая свой план далее, Кутузов решился переправить часть войск на правый берег Дуная и атаковать турок одновременно на обоих берегах, лишив визиря возможности отступить. С обычной осторожностью главнокомандующий стал готовиться к выполнению этого плана, а чтоб усыпить бдительность противника и приучить его к появлению русских на правом берегу, туда стали посылать казаков. Кутузов укрепил свой лагерь. Турки спокойно на это смотрели и только однажды (22 сентября) атаковали русских, но были отбиты, а 23 сентября русские успешно напали на турок и овладели их редутом.

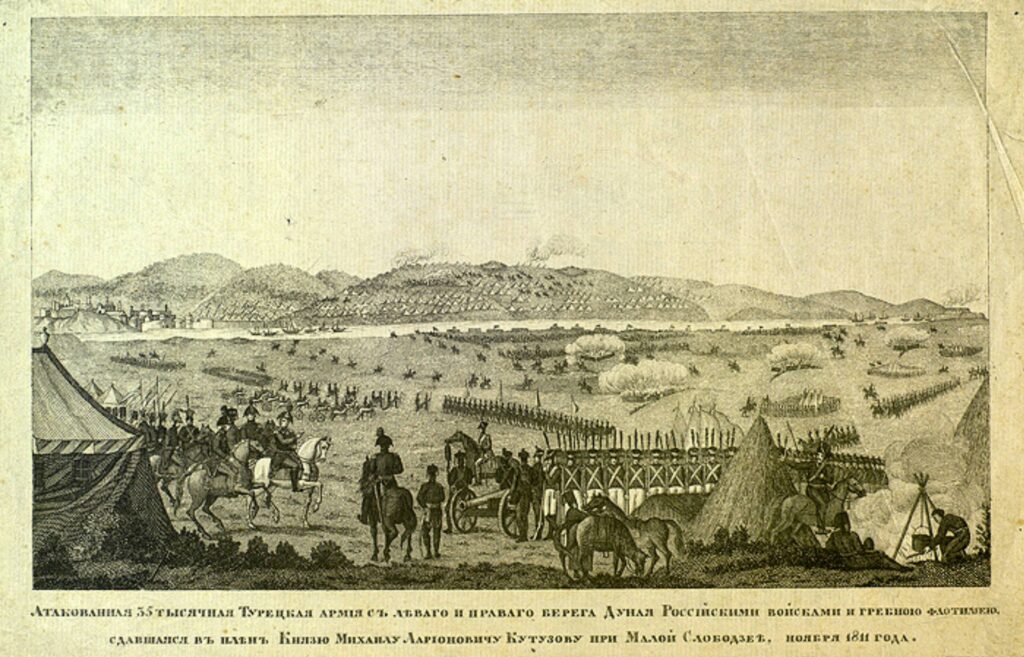

Вскоре в турецком лагере началось дезертирство, и Кутузов начал опасаться, что визирь уйдет за Дунай. Для исполнения своего плана, Кутузов приказал отряду генерала Маркова (5 тысяч пехоты, 2,5 тысячи конницы и 38 орудий) спешно переправиться на правый берег. Для этого подготовили плоты и паромы. Уже 1 октября весь отряд генерала Маркова переправился на правый берег. На рассвете 2 октября русские внезапно атаковали остававшиеся в лагере османские войска, которые, поддавшись паническому страху, бежали частью в Рущук, частью к Разграду. Русские разгромили 20-тысячную армию, большая часть которой попала в плен или разбежалась.

Кроме того был захвачен огромный лагерь со всеми запасами продовольствия и вооружений. Русские потеряли во время атаки всего 9 человек убитыми и 40 ранеными. Овладев турецким лагерем, Марков открыл артиллерийский огонь по войскам визиря на левом берегу, поражая их с тыла, в то время как Кутузов вел обстрел с фронта. Одновременно турок обстреливала артиллерия и с 14 судов Дунайской военной флотилии.

В ночь на 3 октября турецкому визирю удалось пробраться в Рущук, а это было нужно Кутузову – так как окруженный противником визирь по турецким обычаям лишался полномочий для заключения мира. В результате турки, блокированные в своем лагере, оказались под обстрелом со всех сторон и стали терпеть серьезные лишения; начался голод и повальные болезни. Это принудило визиря согласиться на переговоры о мире согласно условиям, предложенным Кутузовым.

Капитуляция турецкой армии была подписана 23 ноября. К этому времени она сократилась в три раза. До заключения мира турецкие войска получали продовольствие от русских. Но при раздаче припасов трудно было установить должный порядок вследствие чего Кутузов предложил визирю сдать свое войско русским, угрожая полностью уничтожить турецкую армию. Ахмет паша согласился, и 26 ноября остатки турецкой армии в 12 тысяч человек были выведены из лагеря и размещены по селениям в 50 верстах позади российской армии. Это было все, что осталось от 36-и тысячной турецкой группировки, перешедшей Дунай в конце августа - около 20 тысяч погибло, 2 тысячи перебежало к русским и 2 тысячи были разновременно отправлены в Рущук. Разгром турецкой армии поставил Османскую империю в безвыходное положение и заставил пойти на мирные переговоры.

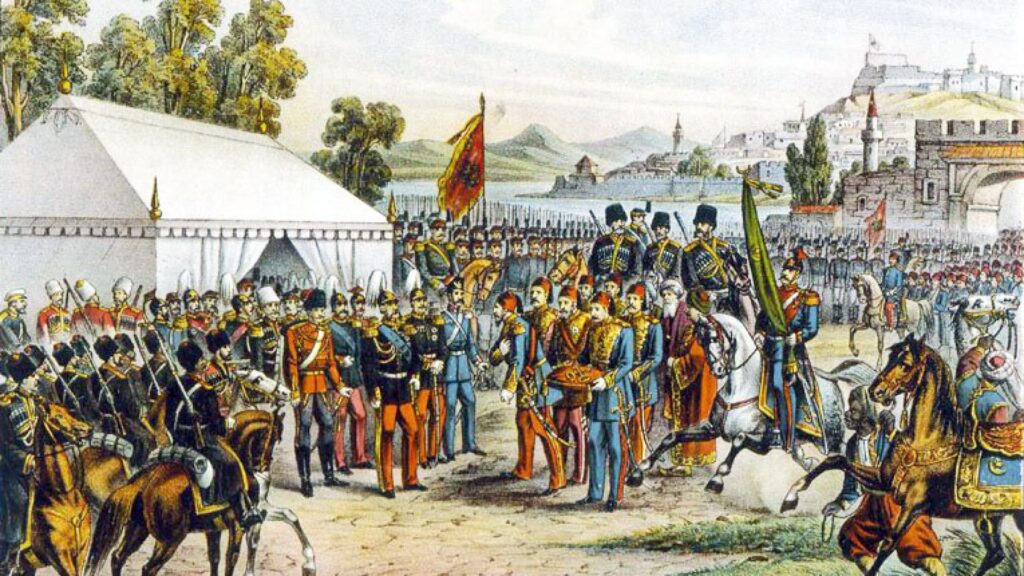

Переговоры о мире были начаты уже в октябре 1811 года в Журжеве. Уполномоченный султана Галип-эфенди, а также английские и французские дипломаты стремились всеми возможными способами их затянуть, однако Кутузов этого не допустил и договор был подписан 16 мая 1812 года в Бухаресте. Благодаря этому договору была обеспечена безопасность юго-западных границ России. Заключение Бухарестского мира было крупной военной и дипломатической победой, улучшившей стратегическую обстановку для России к началу Отечественной войны 1812 года.

Дунайская армия могла быть переброшена для усиления войск, прикрывавших западные границы России. Турция также вышла из союза с Францией и уже не могла принять участие в войне против России. Бухарестский мирный договор состоял из 16 гласных и двух секретных статей. Согласно четвертой статье Турция уступала России восточную часть Молдавского княжества - территорию Пруто-Днестровского междуречья (которая позже стала называться Бессарабией). Граница между Россией и Турцией была установлена по реке Прут. Шестая статья обязывала Россию возвратить Турции все пункты на Кавказе «оружием завоеванные». А другие пункты, приобретенные Россией в результате добровольного перехода в русское подданство владетелей Западной Грузии, остались в составе России.

Россия впервые получила морские базы на Кавказском побережье Черного моря. Бухарестский договор обеспечивал привилегии Дунайских княжеств и внутреннее самоуправление Сербии, положившее начало ее полной независимости. Основные положения договора были подтверждены Аккерманской конвенцией 1826 года. После заключения Бухарестского мира был издан манифест о выводе войск из запрутской Молдавии и закреплении права местного населения на распоряжение своим имуществом сроком на один год, в течение которого жители с обоих берегов Прута могли свободно переселяться на турецкую или русскую территорию. Победы Михаила Илларионовича Кутузова под Рущуком и Слободзеей по своему значению можно считать первыми в Отечественной войне 1812 года. Слава нашим героическим предкам. Слава России – великой, единой и неделимой.