В правление Великого князя Димитрия Донского Московское княжество стало центром объединения русских земель, а Великое княжение Владимирское стало наследственной собственностью Московских князей. Князь Димитрий смог объединить военные силы русских княжеств, благодаря чему были одержаны значительные победы над воинством Золотой орды. Был построен каменный Московский кремль и возобновлена чеканка серебряной монеты.

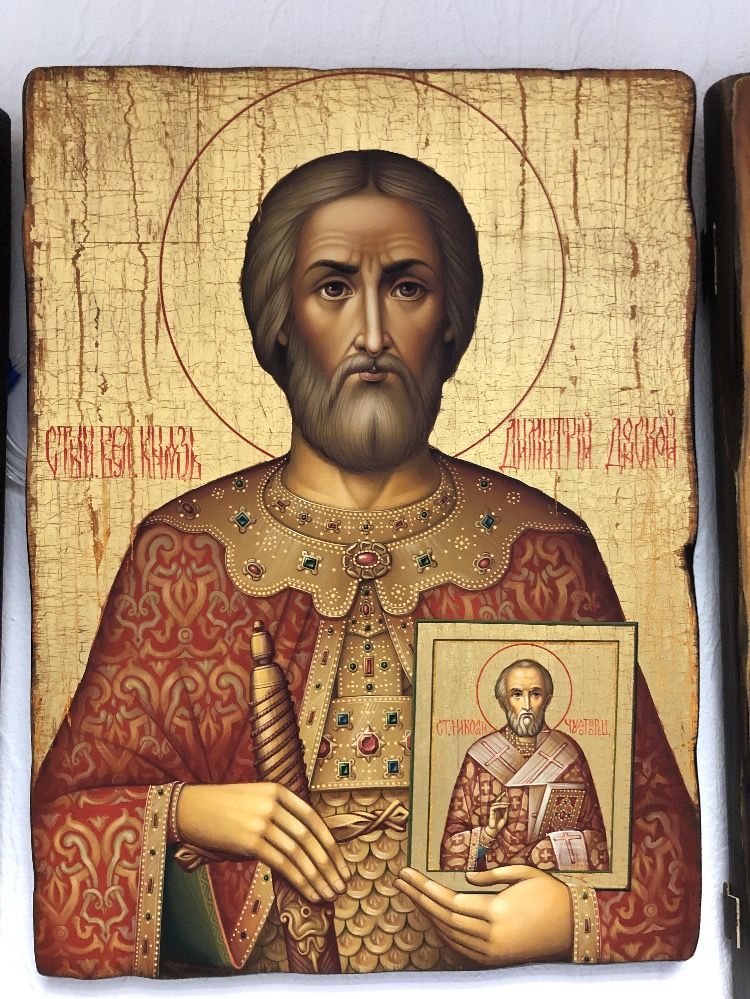

Святой благоверный Великий князь Димитрий Иоаннович был сыном князя Иоанна Иоанновича прозываемого «Красным» и приходился внуком Иоанну Даниловичу прозываемому «Калита» (и был праправнуком Святого благоверного князя Александра Невского). Матерью его была Великая княгиня Александра Иоанновна, вторая жена его отца. Он родился 12 октября 1350 года в Москве и был наречен Димитрием в память святого воителя Димитрия Солунского. Князь Иоанн Красный умер в 1359 году. Духовной грамотой он завещал свои владения сыновьям - Димитрию и Симеону, а Димитрию как старшему и Московский княжеский престол. После скорой смерти младшего брата Симеона все владения Иоанна Красного соединились под властью Димитрия.

Ввиду малолетства Димитрия местоблюстителем Московского княжеского престола стал Святейший митрополит Киевский и всея Руси Алексий. Святитель Алексий имел большой авторитет и на Руси, и в Константинополе, и в Орде. Он был хорошим дипломатом и уже при жизни славился чудесами исцеления. Еще при жизни Иоанна Красного в августе 1357 года святитель Алексий по просьбе ханши Тайдулы, матери правящего хана Джанибека, ездил в Орду. Там он исцелил Тайдулу, болевшую глазами. Уже от нового хана Бердибека святителю Алексию был дарован ярлык, согласно которому Русская церковь была освобождена от всех даней.

В благодарность за исцеление Тайдулы святитель Алексий получил также земельный участок в Московском Кремле, ранее занятый ордынским подворьем. На этом месте в 1365 году святитель Алексий заложил каменный храм во имя «Чуда архистратига Михаила в Хонех» и основал при нем Чудов монастырь. Деятельность святителя Алексия в Орде содействовала тому, что великое княжение Владимирское окончательно укрепилось за московскими князьями. Святитель Алексий до самой своей блаженной кончины в 1378 году был наставником князя Димитрия. Через 50 лет по смерти митрополит Алексий был канонизирован в лике святителя.

Хан Джанибек, восьмой хан Золотой орды и потомок Чингисхана, умер своей смертью осенью 1357 года и ханом стал его сын Бердибек. Правил он до начала осени 1359 года, когда был убит в результате переворота, организованного ханом Кульпой. Кульпа и стал ханом, якобы являясь братом убитого им хана Бердибека. Убийство Бердибека положило начало многолетней смуте в Орде, которую русские летописцы называли «великой замятней». Зять Бердибека Мамай, занимавший при нем пост беклярбека (управляющего государственной администрацией) начал войну с Кульпой и лишил его власти. Он объявил ханом сначала родственника Бердибека Абдуллаха, а затем его сына Булака — и правил от их имени. А Кульпа был свергнут и убит вместе с двумя своими сыновьями в январе 1360 года.

Распад Золотой орды коснулся не только ее азиатской части: в мордовских землях укрепился хан Тагай, а в Волжской Булгарии хан Булат-Тимур. Оба они были разбиты соответственно рязанцами в 1365 году у Шишевского леса и суздальцами в 1367 году на реке Пьяне. В 1370 году суздальцы вторглись в Волжскую Булгарию и посадили там мамаевых ставленников. Таким образом, власть Мамая распространилась на все земли западнее реки Волги.

Великое княжение Владимирское после смерти Иоанна Красного было отдано нижегородско-суздальским князьям, но в 1362 году, Мамай, фактически управлявший в Золотой орде от имени хана Абдулы, выдал ярлык Димитрию Иоанновичу. Приняв ярлык, Димитрий изгнал из Переяславля и Владимира суздальского князя Димитрия Константиновича. Впоследствии Москва поддержала его права на Нижний Новгород - в обмен на отказ от претензий на Владимирское княжение, а Димитрий Иоаннович женился на его дочери Евдокии.

В 1368 году обострился конфликт в Тверском княжестве, находившемся под контролем Москвы (после разгрома московскими войсками в 1327 году). Микулинский князь Михаил Александрович с помощью состоявшего с ним в родстве литовского князя Ольгерда занял тверской престол, изгнав своего дядю Василия Михайловича - главу кашинских князей, состоявших в родстве с князьями московскими. Дважды (в 1368 и в 1370 годах) московская рать вторгалась в Тверские земли и дважды после этого Ольгерд безуспешно осаждал Москву, в которой в 1367 году был отстроен каменный кремль. За участие во втором походе Ольгерда на Москву митрополитом Алексием был отлучен от церкви смоленский князь Святослав Иоанновч, а Михаил Тверской и поддержавший его в местном территориальном споре владыка Василий были отлучены ранее. В 1371 году Ольгерд обратился к константинопольскому патриарху Филофею с просьбой поставить самостоятельного митрополита в Киев с духовной властью на Смоленск, Тверь, Новосиль и Нижний Новгород.

В 1362 году великий князь литовский Ольгерд разгромил при Синих Водах трех ордынских князей и включил в состав своего государства Киев, Подолье, Посемье и Переяславль Южный, прекратив данническую зависимость этих земель от Золотой орды.

К началу 1370-х годов данническая зависимость находившихся в составе Великого княжества Литовского южнорусских земель в рамках литовско-ордынского союза, направленного против Московского княжества, возобновилась. Это повлекло за собой возникновение оппозиции Ольгерду на восточнославянских землях Литовского княжества - в частности, на сторону Москвы перешел брянский князь Роман Михайлович.

В 1370 году Мамай выдал ярлык на Великое княжение Владимирское Михаилу Тверскому, и тот развернул активные военные действия в Северо-Восточной Руси, в том числе с помощью литовских князей. Димитрий Иоаннович собрал войска и открыто не подчинился требованиям пришедшего с Михаилом из Орды посла: к ярлыку не еду, Михаила на княжение в землю Владимирскую не пущу, а тебе, послу, путь чист.

В 1371 году Димитрий заключил соглашение с Мамаем, по которому он получил ярлык на Великое княжение, добился снижения размера дани (ниже, чем при ханах Узбеке и Джанибеке). Также он выкупил находящегося в орде тверского княжича за 10 тыс. рублей. Ольгерд в третий раз лично двинулся на Москву, московское войско вышло ему навстречу, и был заключен Любутский мир, а серпуховский князь Владимир Храбрый, двоюродный брат Димитрия Иоанновича московского, женился на Елене Ольгердовне (1372 год).

Пытаясь поставить под свой контроль Рязанское княжество, князь Димитрий Иоаннович в 1371 году направил туда войско, которое возглавлял перешедший на службу в Москву из Великого княжества Литовского Димитрий Михайлович Боброк-Волынский. Разбив рязанское войско в битве при Скорнищеве, из Рязани изгнали Олега Иоанновича и посадили Владимира Димитриевича. Но Олег вернулся в 1372 году, а при заключении Любутского мира он уже упомянут как союзник Москвы. По Рязани пришелся первый удар Мамая, в 1373 году и уже в 1374 году у Димитрия установилось с Мамаем «розмирие» - конец выплаты дани.

В 1374 году по инициативе Димитрия прошел съезд князей в Переяславле-Залесском, который послужил консолидации вокруг Москвы антиордынских сил, в том числе и находившихся в составе великого княжества Литовского. В 1374 году Мамай вновь попытался воздействовать на князя Димитрия Иоанновича, вторично выдав ярлык Михаилу Тверскому. Это вызвало поход соединенных сил Северо-Восточной Руси, а также смолян на Тверь, в результате чего Михаил признал себя младшим братом Димитрия, обязался участвовать во всех антиордынских акциях Москвы и отказался от претензий на Кашин (1375 год). В ответ на это Ольгерд провел карательный поход в смоленские земли.

Участившиеся набеги татар на Нижегородские земли вынудили Нижегородско-суздальского князя Димитрия Константиновича обратиться за помощью к своему зятю – Димитрию. В условиях окончательно обозначившегося к середине 1370-х годов «розмирия» с Мамаем, князь Димитрий решил подчинить себе булгарские земли,, контролируемые ставленниками Мамая. Булгарский поход русских князей начался в 1376 году.

Объединенным московско-нижегородским войском командовали московский воевода Димитрий Михайлович Боброк-Волынский и сыновья Димитрия Суздальского (Василий и Иоанн). Волжской Булгарией, бывшей тогда улусом Золотой орды, правили эмир Хасан-хан (в русских летописях — Асан) и ордынский ставленник Мухаммад-Султан (Махмат-Салтан).

16 марта русское войско подошло к Булгару. Хасан-хан вывел свое войско навстречу русским. Булгары использовали боевых верблюдов, а с городских стен по русским был открыт огонь из пушек. Под Булгаром русское войско впервые столкнулось с огнестрельным оружием. Также в диковину были и боевые верблюды, пугавшие русских коней. Однако, по словам летописца, русские «крепко противу сташа на бой, и устремишася единодушно на них».Под стенами города булгарское войско потерпело поражение, лишь немногие уцелевшие бежали в город. Штурма города не произошло - Хасан-хан запросил мира. Он согласился на условия русских - выплатил 5 000 рублей (2 000 князьям и 3 000 воинам и воеводам), обязалась выплачивать ежегодную дань, отдал пушки и принял в Булгар русских таможенников.

Мамай, препятствуя усилению Москвы, которая уже длительное время не выплачивала ему дань, в 1376 году послал на Русь карательные войска во главе с ханом Арапшой (Араб-Шах), который разорил Новосильское княжество, но от боя с вышедшим за Оку московским войском уклонился. В 1377 году объединенное московско-суздальское войско выступило на восточные рубежи Руси. 2 августа 1377 года Арапша застал врасплох это войско на берегу реки Пьяны и разгромил его. После чего 5 августа разграбил Нижегородское княжество и сжег Нижний Новгород.

В это же время другой ордынский отряд разорил Переяславль-Рязанский. В 1378 году по приказу Мамая 5 ордынских туменов (50 тысяч человек) во главе с мурзой Бегичем выступили в поход на Москву. На встречу им двигалось русское войско. В русском войске был сам Великий князь Димитрий Иоаннович, а также - князья Владимир Серпуховской и Даниил Пронский, окольничий Тимофей Вельяминов, московские воеводы Дмитрий Монастырев и Назар Кусаков. В сражении участвовал и псковский князь Андрей Ольгердович, перешедший на службу к Димитрию из Литвы.

11 августа 1378 года произошла битва на реке Воже (приток Оки). Димитрию после успешной разведки удалось перекрыть брод, по которому татары собирались совершить переправу, и занять удобную боевую позицию на холме. Построение русских имело форму дуги; флангами руководили окольничий Тимофей Вельяминов и князь Даниил Пронский. Бегич не решился переходить реку на виду у русского войска и, по словам летописца, «стоял много дней». Тогда Димитрий Иоаннович сам решил отойти от реки, «отдать берег» ордынцам, чтобы вынудить их к «прямому бою».

Бегич попался в расставленную западню. Ордынцы так и не смогли переправиться через реку, блокированную русскими, и сделали это на флангах, а затем ударили с севера. Натиск татарской конницы был отбит, и русские, сражавшиеся в полукруговом строении, перешли в контрнаступление. Согласно летописцу, ордынцы не выдержали и «побежали за реку за Вожу, побросав копья свои, и наши вслед за ними, погнавшись, их били, секли, кололи и напополам рассекали, и убили их множество, а иные в реке утонули».Дальнейшего преследования и полного разгрома татарам удалось избежать благодаря наступлению темноты. На следующее утро был сильный туман, и только после того, как он рассеялся, русское войско форсировало реку и захватило брошенный ордынцами обоз. В битве погибли четверо ордынских князей и сам Бегич.

Победа на Воже стала первой серьёзной победой войск Северо-Восточной Руси над большим войском Золотой орды и имела большое психологическое значение - была ликвидирована военная угроза набега ордынцев в глубь Северо-Восточной Руси. Для Мамая поражение на Воже стало серьезным ударом, после которого он стал стремительно терять свое положение и военную мощь. В отместку за поражение на Воже, где приняли участие рязанские войска под командованием Даниила Пронского, Мамай уже в сентябре 1378 года предпринял поход и разорил Переяславль-Рязанский, Дубок и их волости.

За сокрушительное поражение на Воже для сохранения власти Мамаю необходимо было взять реванш. В 1380 году он заключил союз с литовским князем Ягайло и Олегом Рязанским. Князь Димитрий своевременно узнал об этом от своего посла в орде и стал готовиться к отпору. Были посланы гонцы для сбора войск, а в степь отправлена первая сторожа с задачей получить информацию о подготовке татар к битве. Поскольку она задержалась с возвращением, была послана вторая сторожа. Обе сторожи встретились и информацию о союзе Мамая с Ягайлом и Олегом подтвердили. Стало известно и предполагаемое время вторжения — осень 1380 года.

Сбор русских войск был назначен в Коломне 15 августа 1380 года. Из Москвы в Коломну выступило ядро русского войска тремя частями по трем дорогам. Отдельно шла личная дружина самого Димитрия, отдельно полки его двоюродного брата Владимира Андреевича Серпуховского и отдельно полки белозерских, ярославских и ростовских князей. Согласно Никоновской летописи, в сборе участвовали даже тверской полк, приведенный племянником тверского князя Михаила Александровича Иваном Всеволодовичем, а также присоединившиеся непосредственно перед битвой новгородцы. Уже в Коломне был сформирован первичный боевой порядок: Димитрий возглавил большой полк, Владимир Андреевич с ярославцами — полк правой руки; в полк левой руки был назначен командующим Глеб Пронский, передовой полк составили коломенцы.

Формальным поводом похода Мамая стал отказ Димитрия увеличить выплачиваемую дань до размеров, в которых она выплачивалась при хане Джанибеке. Мамай рассчитывал на объединение усилий против Москвы с великим князем литовским Ягайло и Олегом Рязанским. Соединение их сил планировалось на 14 сентября на южном берегу Оки. Мамай полагал, что Димитрий не рискнет выводить войска за Оку, а займет оборонительную позицию на ее северном берегу. Однако Димитрий, осознавая опасность объединения противников, 26 августа стремительно вывел войско на устье Лопасни и осуществил переправу через Оку в рязанские пределы.

Димитрий повел войско к Дону западнее центральных районов Рязанского княжества, приказав, чтобы ни один волос не упал с головы рязанца. На пути к Дону, в урочище Березуй, к русскому войску присоединились полки литовских князей Андрея и Димитрия Ольгердовичей. Андрей был наместником Димитрия во Пскове, а Димитрий — в Переяславле-Залесском. Полк правой руки, сформированный в Коломне во главе с Владимиром Серпуховским, стал засадным полком. Андрей Ольгердович возглавил полк правой руки.

Русские войска состояли из княжеских дружин и отрядов городских ополчений. Дружинники составляли кавалерию, а ополченцы набирались в пехоту. Современные исследования показывают, что под знаменами Дмитрия собралось 50-60 тысяч воинов, из них лишь 20-25 тысяч — войска непосредственно Московского княжества. Значительные силы пришли с территорий, контролировавшихся Великим княжеством Литовским, но в период 1374-1380 годов ставших союзниками Москвы.

Критическая ситуация, в которой оказался Мамай после битвы на реке Воже и наступления Тохтамыша из-за Волги к устью Дона, заставила Мамая использовать все возможности для сбора максимальных сил. Советники Мамая говорили ему: «Орда твоя оскудела, сила твоя изнемогла; но у тебя много богатства, пошли нанять генуэзцев, черкес, мусульман и буртасов».

Центр боевого порядка войск Мамая составляла наемная генуэзская пехота, а татарская конница стояла на флангах. Современные ученые считают, что у Мамая было 60 тысяч человек, в том числе, не менее 30 тысяч всадников, отмечая, что он бросил на Русь не все свои военные ресурсы.

Для навязывания противнику решающего сражения в поле еще до подхода союзных Мамаю литовцев и рязанцев, а также чтобы использовать водный рубеж для защиты собственного тыла в случае их подхода, русские войска перешли на правый берег Дона и уничтожили за собой мосты. Тогда же, во время переправы за Дон, татарские передовые части, преследуя русских разведчиков, на полном скаку въехали в боевые порядки уже переправившихся дружин, получили отпор и отскочили на высокий холм поодаль, увидев оттуда все русские войска. Так Мамай узнал о форсировании русскими Дона.

Вечером 7 сентября (20 сентября н. ст.) русские войска были выстроены в боевые порядки. Большой полк и дружина московского князя встали в центре. Ими командовал московский окольничий Тимофей Вельяминов. На флангах встали полк правой руки под командованием литовского князя Андрея Ольгердовича и полк левой руки князей Василия Ярославского и Феодора Моложского. Впереди перед большим полком стал сторожевой полк князей Симеона Оболенского и Иоанна Тарусского. В дубраву вверх по Дону был поставлен засадный полк во главе с Владимиром Серпуховским и Димитрием Боброком-Волынским.

Куликовская битва произошла 8 сентября (21 сентября н. ст.) в день чествования Рождества Пресвятой Богородицы. Утро было туманным, до 11 часов, пока туман не рассеялся, войска стояли готовыми к бою, поддерживая связь («перекликались») звуками труб. Князь Димитрий объехал полки и встал в первый ряд войска, поменявшись одеждой с Михаилом Бреноком, который встал под княжеское знамя. К полудню показались татары. Битва началась с нескольких небольших стычек передовых отрядов, после чего состоялся поединок татарина Челубея (Темир-бея) с иноком Александром Пересветом - оба поединщика пали мертвыми.

Битва началась с боя сторожевого полка с татарским авангардом. Князь Димитрий сначала был в сторожевом полку, а затем встал в ряды большого полка. «Сила велика татарская борзо с шоломяни грядуще и ту пакы, не поступающе, сташа, ибо несть места, где им разступитися; и тако сташа, копиа покладше (кония закладше), стена у стены каждо их на плещи предних своих имуще, предние краче, а задние должае. А князь велики такоже с великою своею силою русскою з другого шоломяни поиде противу им».

Бой в центре был затяжной и долгий. Летописцы указывали, что кони уже не могли не ступать по трупам, так как не было чистого места. «Пешаа русскаа великаа рать, аки древеса сломишися и, аки сено посечено, лежаху, и бе видети страшно зело». В центре и на левом фланге русские были на грани прорыва своих боевых порядков, но помог контрудар Глеба Брянского с полками владимирским и суздальским. «На правой стране князь Андрей Ольгердович не единою татар нападши и многих избил, но не смеяша вдаль гнатися, видя большой полк недвижусчийся и яко вся сила татарская паде на средину и лежи, хотяху разорвати». Основной удар татары направили на русский полк левой руки, он не удержался, оторвался от большого полка и побежал к Непрядве, татары преследовали его, возникла угроза тылу русского большого полка.

Князь Владимир Серпуховской, командовавший засадным полком, предлагал нанести удар раньше, но воевода Боброк удерживал его, а когда татары прорвались к реке и подставили засадному полку тыл, приказал вступить в бой. Удар конницы из засады с тыла на основные силы золотоордынцев стал решающим. Татарская конница была загнана в реку и там перебита.

Одновременно перешли в наступление полки Андрея и Димитрия Ольгердовичей. Татары смешались и обратились в бегство. Ход боя переломился. Мамай, наблюдавший издали за ходом сражения, бежал с малыми силами, как только засадный полк русских вступил в бой. У татар отсутствовали резервы, чтобы попытаться повлиять на исход боя или хотя бы прикрыть отступление, поэтому все татарское войско бежало с поля битвы.

Засадный полк преследовал татар до реки Красивой Мечи 50 верст, «избив» их «бесчисленное множество». Сам великий князь был контужен и сбит с коня, но смог добраться до леса, где и был найден после битвы под срубленной березой в бессознательном состоянии. После сражения Бренока нашли убитым, а близ него лежало множество русских князей и бояр, защищавших «князя». Вернувшись из погони, русские стали собирать войско, разбросанное по полю и окрестностям.

В течение нескольких дней, с 9 по 16 сентября, русские хоронили убитых. Сейчас предполагается, что в Куликовской битве со стороны русского войска погибло около 25-30 тысяч человек, что составляет половину от общей численности войска. Татар же погибло до 50 тысяч. В субботу, накануне дня Святого Димитрия Солунского (который чествуется 8 ноября по новому стилю), в Свято-Троицком Сергиевом монастыре была свершена Великая панихида об убиенных на поле Куликовом. Панихида эта получила название Димитриевской родительской субботы и с тех пор стала служиться в Русской Церкви из года в год, «покуда стоит Россия».

Победа на Куликовом поле закрепила за Москвой значение организатора и центра воссоединения восточнославянских земель, показав, что путь их государственно-политического единства есть единственный путь к освобождению от чужеземного господства. Куликовская битва имела далеко идущие политические последствия на пути к будущему полному свержению монголо-татарского ига. Так, Димитрий в 1389 году, впервые не испрашивая ханского ярлыка, передал Великокняжеский престол сыну по своей Духовной Грамоте. Хану ничего не оставалось, как признать власть нового великого князя, а значит, и новый порядок в отношениях Руси с Ордой. Владимирское Великое княжение стало наследственным владением московских князей, что в свою очередь привело к прекращению борьбы с Тверским и Нижегородским княжествами за Великокняжеский престол и восстановлению единства Руси. Выплата дани стала нерегулярной (например, отсутствие выплат в период от 1395 по 1412 год). Военная политика русских князей по отношению к орде стала не только оборонительной, но и наступательной.

За первые 20 лет своего правления князь Димитрий Иоаннович сумел стать признанным главой антиордынской политики в русских землях, собирателем русских земель («всех князей русских привожаше под свою волю»). Представление о независимости и политическом единстве Руси стало при нем совпадать с идеей сильной великокняжеской московской власти. Великое княжение Владимирское окончательно перешло под власть Москвы, тем самым сделав процесс московского возвышения необратимым. Территория Московского княжества расширилась при Дмитрии за счет территорий Переяславля, Галича, Белоозера, Углича, Дмитрова, части Мещеры, а также костромских, чухломских, стародубских и коми-зырянских (где была основана Пермская епископия) земель. В самой Москве, кроме белокаменного Кремля, были возведены монастыри-крепости (Симонов, Андроников), прикрывавшие подступы к центру города. При князе Димитрии в Москве была начата чеканка серебряной монеты.

Великий князь Владимирский и Московский Димитрий Иоаннович умер 19 мая 1389 года и был погребен в Москве в Архангельском соборе Кремля. После смерти Димитрия по его Духовной Грамоте Великим князем стал его старший сын Василий, в 1389 году Василий получил подтверждение права на Владимирское Великое княжение, переданное через ханского посла Шахмата.

Единственной женой Димитрия была Евдокия, дочь князя Суздальско-Новгородского Димитрия Константиновича. У Димитрия и Евдокии было 12 детей. С 1389 года, после кончины супруга, Евдокия Димитриевна фактически стояла во главе Московского княжества, являясь блюстительницей престолонаследия среди сыновей и гарантом исполнения завещания мужа. Она занималась благотворительностью и была одной из самых образованных женщин своей эпохи. В столице и других русских городах княгиня Евдокия построила большое число храмов и монастырей. Кроме того, под руководством Евдокии Димитриевны собиралось ополчение, чтобы защитить Москву от нашествия Тамерлана. По ее обращению победа на Куликовом поле праздновать Русской православной церковью с особой торжественностью.

17 мая 1407 года Евдокия Димитриевна удалилась в Свято-Вознесенский женский монастырь и приняла монашество с именем Евфросиния. Через несколько дней инокиня Евфросиния повелела заложить новый каменный Вознесенский собор на месте деревянного. Прожив в иночестве всего несколько недель, 7 июля 1407 года инокиня Евфросиния скончалась и была погребена в строящемся соборе.

Николай Михайлович Карамзин так сказал о князе Димитрии Иоанновиче: «Воспитанный среди опасностей и шума воинского, он не имел знаний, почерпаемых в книгах, но знал Россию и науку правления силою одного разума и характера. Он заслужил от современников имя орла высокопарного в делах государственных, словами и примером вливал мужество в сердца воинов».

На Освященном Поместном Соборе Русской православной церкви, проходившем 6-8 июня 1988 года в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, было принято решение о прославлении в лике святого благоверного князя Димитрия Иоанновича, именуемого Донской. Память ему было определено совершать 19 мая (1 июня н. ст.) в день его блаженного упокоения. В 2004 году Русской православной церковью был учрежден орден Святого Благоверного Великого князя Димитрия Донского.

В годы Великой Отечественной войны именем Дмитрия Донского была названа танковая колонна, созданная на пожертвования верующих и переданная в 1944 году танковым войскам СССР. В 2002 учрежден орден «За служение Отечеству» в память святого великого князя Дмитрия Донского и преподобного игумена Сергия Радонежского. В русском флоте именем князя Димитрия Донского были названы парусные линейные корабли, винтовой фрегат, океанский броненосный крейсер и атомная подводная лодка. Слава нашим доблестным предкам. Слава России – великой, единой и неделимой.