Чувство патриотизма присуще и старым, и молодым - так в канцелярию императора Николая II в октябре 1914 года поступило прошение от некоего Абакумова – о зачислении его добровольцем на флот, желательно на корабль «Императрица Мария». Абакумов указывал, что он служил еще на парусном линейном корабле «Императрица Мария» во время Крымской войны.

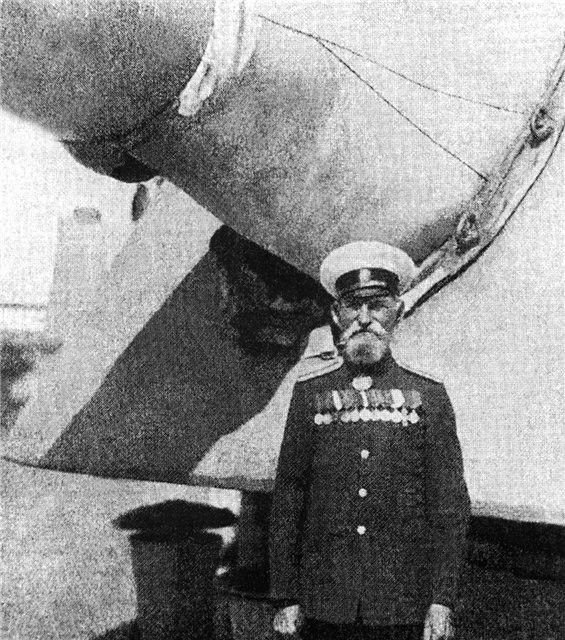

По рассмотрению прошения было установлено, что обратился с данной просьбой Александр Маркович Абакумов, 1823 года рождения (91 год) - участник Синопского сражения и обороны Севастополя. О прошении было доложено Государю, который повелел: просьбу Абакумова удовлетворить. Согласно этого повеления, Александр Маркович Абакумов был зачислен на службу охотником (добровольцем) в Черноморский флот матросом второй статьи с 16 декабря 1914 года.

Александр Маркович Абакумов родился 12 августа 1823 году в семье крепостных крестьян в деревне Кедрово Весьегонского уезда Лопатинской волости Тверской губернии. С 1851 года - на военной службе в Черноморском флоте. В поданном 30 октября 1914 г. на высочайшее имя прошении о зачислении на службу Александр Абакумов о себе написал: «В бытность мою в военной службе я был на корабле «Императрица Мария», на котором и участвовал в Синопском бою, подавая из трюма корабля к орудиям снаряды, затем провел всю Севастопольскую осаду на редуте «Шварца» в первой и оборонительной линиях, исполняя обязанности артиллерийской прислуги при орудиях. В войну 1876 и 1877 года был при графе Тотлебене под Плевной в качестве денщика. Теперь, достигнув 90 лет и еще достаточно бодрый, в настоящую трудную отечественную войну по силе возможности желаю послужить Царю и Отечеству. А посему, осмеливаюсь всеподданнейше просить разрешить мне вступить как охотнику в армию».

Эти сведения дополняет составленный в октябре 1915 года послужной список Абакумова. «В 1852, 1853 и 1854 г.г. на Дунае и Черном море. В 1852 году был ранен и 10 дней находился в плену у черкесов во время Кавказской войны. В 1877 и 1878 г.г. в действующей армии в качестве денщика военного инженера, генерал-адъютанта Эдуарда Ивановича Тотлебена, командующего русским экспедиционным корпусом при осаде Плевны. Награжден медалями: серебряной на Георгиевской ленте за Севастопольскую оборону, светло-бронзовой за Синопский бой и темно-бронзовой на Георгиевской ленте за войну 1877–1878 г.г.».

Родной для Абакумова парусный линкор «Императрица Мария» - это 84-пушечный линейный корабль типа «Храбрый», построенный на Николаевской судоверфи в 1853 году. Корабли этого типа являлись самыми крупными кораблями 84-пушечного ранга за всю историю российского флота. Водоизмещение корабля было 4 160 тонн, длина 61 метр, ширина — 12,3 метра, а осадка — 7,3 метра. Вооружение корабля составляли 90 орудий, из них - восемь 68-фунтовых бомбических орудий, пятьдесят восемь 36-фунтовых чугунных пушек, двадцать 24-фунтовых пушко-карронад, два 10-фунтовых чугунных десантных «единорога» и четыре 3-фунтовых фальконета. Экипаж корабля состоял из 770 человек.

Синопское сражение, в котором на линкоре «Императрица Мария» участвовал Александр Маркович Абакумов, произошло 18 ноября 1853 года в Синопской бухте на Черноморском побережье Турции. Турецкая эскадра под командой Осман-паши состояла из 7 фрегатов, 3 корветов, 2 пароходофрегатов, 2 бригов и 2 военных транспортов общей огневой мощью 510 орудий. Эскадра стояла на рейде Синопа под защитой береговых батарей и готовилась к высадке десантов в районах Сухум-Кале (ныне Сухум, Абхазия) и Поти. Российская эскадра Черноморского флота из 3 линейных кораблей под командованием вице-адмирала Павла Степановича Нахимова, крейсировала в юго-восточной части Черного моря и 11 ноября обнаружила турецкую эскадру, которую заблокировала в бухте. С прибытием (16 ноября) подкрепления эскадра Нахимова включала в себя 6 линейных кораблей и 2 фрегата общей огневой мощью 720 орудий (в т. ч. 76 бомбических, стрелявших разрывными снарядами). Нахимов решил атаковать.

Российская эскадра построилась двумя кильватерными колоннами и в 9 ч 30 мин 18 ноября пошла к Синопскому рейду в атаку на турецкие корабли. Правую колонну возглавлял линкор «Императрица Мария» под флагом вице-адмирала Нахимова, левую – линкор «Париж» под флагом контр-адмирала Федора Михайловича Новосильского. Не отвечая на огонь береговых батарей, российская эскадра сблизилась с противником, встала на якоря в 2 кабельтовых (370 м) от турецкой эскадры и открыла огонь. Каждый российский корабль действовал самостоятельно в соответствии с поставленной ему задачей.

В течение 4 часов по туркам было выпущено 18 тыс. снарядов. Но и турки не молчали. От огня противника российские корабли получили 278 пробоин (линкор «Императрица Мария» – 60 пробоин), но ни один российский корабль не вышел из боя. В разгар сражения, длившегося 13 часов, 20-пушечный турецкий пароходофрегат «Таиф» снялся с якоря, вышел из Синопской бухты и спасся бегством. Остальные 15 турецких кораблей и береговые батареи были уничтожены. Турки потеряли свыше 3,2 тыс. человек убитыми и 200 человек пленными. Пленен был и сам капудан-паша. Потери российской эскадры составили 38 человек убитыми и 235 человек ранеными. Победа в Синопском сражении позволила российскому флоту завоевать господство на Черном море и сорвать турецкие планы высадки десанта на Кавказе.

Матрос второй статьи Александр Маркович Абакумов прибыл в Севастополь, где его назначили (16 февраля 1915 г.) на линейный корабль «Императрица Мария», достраивавшийся на Николаевской судоверфи. В его обязанности входила судовая дисциплина. В целях обеспечения преемственности и подъема боевого духа молодых моряков ему было предписано общаться с молодыми матросами и поднимать их боевой дух, рассказывая о подвигах русских моряков в Синопском сражении и обороне Севастополя. Уже через несколько месяцев за усердие в службе он получил повышение - сначала матрос 1-й статьи, потом боцманмат и кондуктор.

Капитан второго ранга Александр Петрович Лукин в книге «Флот: Русские моряки во время Великой войны и революции» показал прибытие добровольца Абакумова на линкор «Императрица Мария», где его принял старший офицер капитан второго ранга Городыский: «Опираясь на палку, но с выправкой николаевских времен, 90-летний старец стоял перед ним с колодкой крестов и медалей от одного плеча к другому. Куда же мне деть этого героя, – задумался старший офицер. Но тут же мысль осенила его. - Александр Маркович, вот какое дело. Много у нас врагов. Всюду шпионы. Надо держать ухо востро. Я назначу вас к сходне, следить во время работ за всеми входящими на корабль. Осматривайте приносимые вещи, следите также, чтобы не проносили вина. У нас на корабле оно запрещено даже для офицеров. Вот пока ваша задача. – Есть, Ваше Высокоблагородие. Это для меня самое наилучшее, я всякого прохвоста вижу издалека».

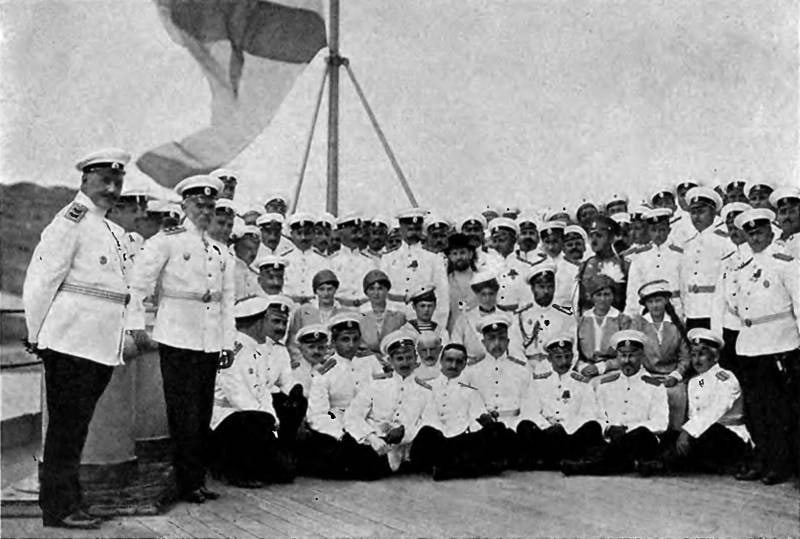

В поставленном деле ветеран оказался усердным. А когда 15 апреля 1915 года достраивавшийся линкор посетил сам император, то, встретившись с Абакумовым, и он отметил его усердие. В июне 1915 года линкор «Императрица Мария» перешел из Николаева в Севастополь, провожал его сам морской министр. Во время этого посещения он отметил службу Абакумова (на корабле его за глаза называли «синопский») и произвел его в старшие боцманы. К концу августа линкор «Императрица Мария» прошел испытания и вступил в строй.

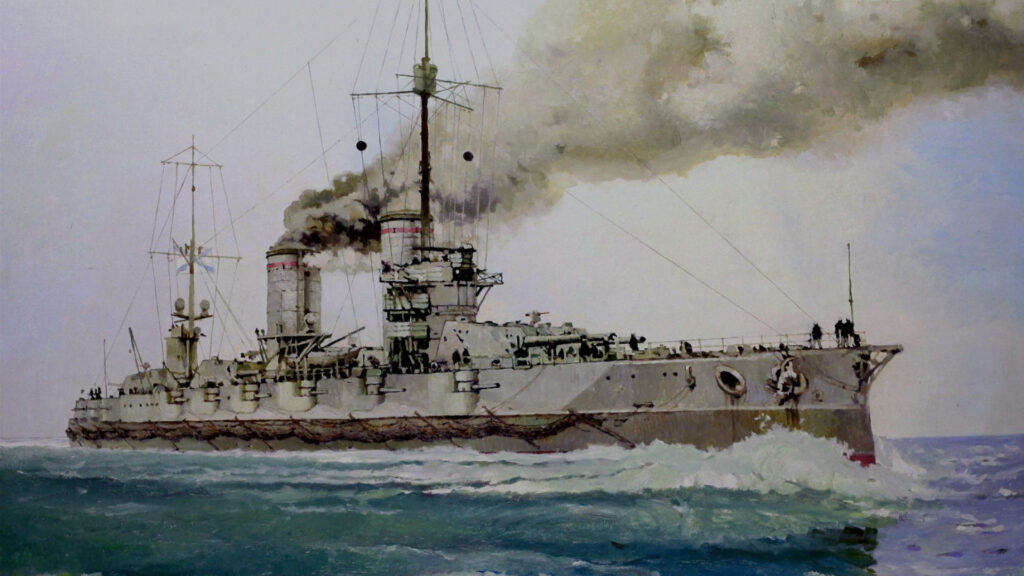

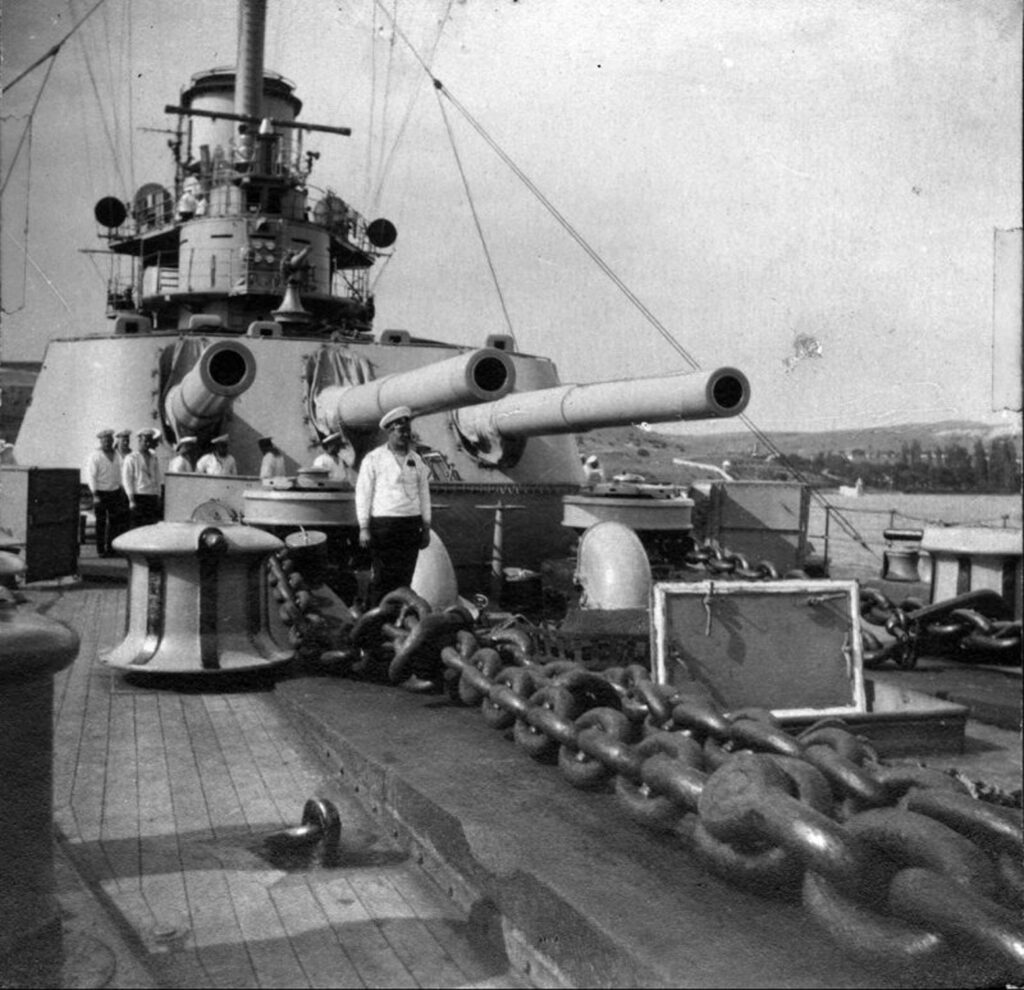

Линкор «Императрица Мария» имел водоизмещение 23 413 т. Его размеры составляли: длина - 168 м, ширина - 27,43 м, осадка - 9 м. Максимальная скорость хода была 21,5 узлов (39.81799 км/час), адальность плавания: 2 960 миль. Артиллерию главного калибра составляли двенадцать нарезных 305-мм пушек конструкции Обуховского завода, размещавшиеся в четырех трехорудийных башенных установках. Расположение башен — линейное. Артиллерия противоминного калибра состояла из двадцати 130-мм пушек. В середине сентября 1915 года состоялся первый поход линкора к турецким берегам.

За ряд осенних походов офицеры «Марии» получили ордена, а Александр Маркович Абакумов 18 января 1916 года был произведен в подпоручики по Адмиралтейству, став, тем самым офицером. 12 мая 1916 года в Севастополе корабль вновь посетил император. Он подробно осмотрел и сам линкор, и процесс боевого заряжания башенных орудий. Государь пообщался с экипажем и офицерами. Уделил он внимание и подпоручику Абакумову.

Линкор «Императрица Мария» стал флагманом Черноморского флота, на нем держал флаг командующий - адмирал Александр Васильевич Колчак. Вступление этого корабля в боевой строй сделало Россию полновластной хозяйкой Черного моря. Осенью 1915 года линкор обстреливал враждебные болгарские порты, а весной 1916-го принял участие в Трапезундской десантной операции. В 1916 году флагманский линкор работал очень активно – сопровождал транспорты с войсками, пресекал атаки немецких крейсеров «Гебен» и «Бреслау, а также осуществлял прикрытие транспортных конвоев и минных постановок.

На линкоре «Императрица Мария», находившемся на севастопольском рейде в полумиле от берега, 7 октября 1916 года произошел взрыв, приведший к гибели корабля. Об этом чрезвычайном происшествии сообщил начальнику Генерального морского штаба Ставки адмиралу Русину командующий Черноморским флотом адмирал Колчак.«Пока установлено, что взрыву носового погреба предшествовал пожар, продолжавшийся около 2 мин. Взрывом была сдвинута носовая башня. Боевая рубка, передняя мачта и труба взлетели на воздух, верхняя палуба до второй башни была вскрыта. Пожар перешел на погреба второй башни, но был потушен. Последовавшим рядом взрывов, числом до 25, вся носовая часть корабля была разрушена. После последнего сильного взрыва, около 7 час. 10 мин., корабль начал крениться на правый борт и в 7 час. 17 мин. перевернулся килем вверх на глубине 8,5 сажени.

После первого взрыва сразу прекратилось электропитание и нельзя было пустить помпы из-за перебитых трубопроводов. Пожар произошел через 20 мин. после побудки команды, никаких работ в погребах не производилось. Установлено, что причиной взрыва было возгорание пороха в носовом 12-м погребе, взрывы снарядов явились как следствие. Основной причиной может быть или самовозгорание пороха или злоумышление. Командир спасен, из офицерского состава погиб инженер-механик мичман Игнатьев, нижних чинов погибло 320. Присутствуя лично на корабле, свидетельствую, что его личным составом было сделано все возможное для спасения корабля. Расследование производится комиссией. Колчак».

В момент гибели линкора Александр Маркович Абакумов был на корабле, и ему удалось спастись. Он был убежден: причина гибели корабля – диверсия. Говорил он об этом ответственно и открыто, даже называя конкретные имена подозреваемых офицеров и кондукторов. Недовольный этим бывший командир корабля капитан первого ранга Кузнецов пригрозил ему судом, но отважный ветеран не унимался, требуя, чтобы его допросили члены комиссии, расследовавшей катастрофу. Но его не допросили. Заключение комиссии, излагающее ряд версий происшедшего, было доложено морским министром императору, который повелел: судебное разбирательство отложить до окончания войны.

В апреле 1917 года Абакумов подал прошения на имя командующего Черноморским флотом адмирала Колчака и военного министра Временного правительства Гучкова. В нем он изложил события утра 7 октября 1916 года. В частности, о себе он писал: «Ко мне в каюту, помещавшуюся под 3-й башней, явился вестовой, докладывая, что немцы с аэроплана сбрасывают бомбы. Уже одетый, я поторопился захватить на всякий случай ордена и кошелек, хранившиеся под подушкой постели. В это время открыл дверь дневальный, и тотчас же раздался второй взрыв, которым и были убиты вестовой и дневальный, и разрушена половина каюты, а я сам был отброшен. Помню крики о пожаре в офицерской кухне. Камбуз наполнился дымом. Несколько придя в себя, я отправился к носовой части, где уже свирепствовал пожар». Далее следовали описания подозрительных действий двух кондукторов и еще более подозрительного разговора двух лейтенантов: «сделали очень хорошо, кондуктор Треба утверждает, концов не найти». Перед гибелью линкора матросы крикнули Абакумову: «дедушка, спасайтесь (ему уже было 93 года), корабль тонет», тогда он бросился к борту и по канату спустился с корабля на стоявший рядом буксир.

Дело о взрыве «Императрицы Марии» весной 1917 г. было передано в Чрезвычайную следственную комиссию. Единственным опрошенным оказался А. М. Абакумов, протокол его допроса датируется 30 сентября 1917 года. Его версия сводилась к тому, что произошел «пожар бензина около порохового погреба под первой башней», возникший из-за того, что «там проходили провода электрического освещения», проводкой которых занимались подозреваемые им кондукторы. На данный момент этот протокол допроса – последний известный документ о жизни отважного ветерана-добровольца подпоручика Абакумова, всего себя посвятившего служению России. Вечная память нашим героическим предкам. Слава России – великой, единой и неделимой.