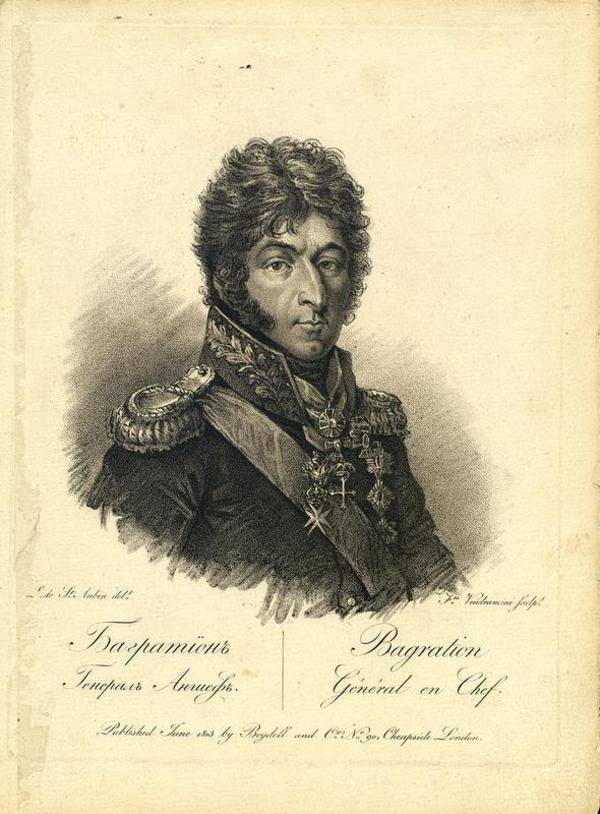

Генерал Алексей Петрович Ермолов (1777-1861), герой Отечественной войны и покоритель Кавказа так говорил о князе Петре Багратионе: «Неустрашим в сражении, равнодушен в опасности... Нравом кроток, несвоеобычлив, щедр до расточительности. Не скор на гнев, всегда готов на примирение. Не помнит зла, вечно помнит благодеяния».

Один из ближайших предков Петра Багратиона, царь Картли Вахтанг VI, в 1723 году вместе с семьей был вынужден покинуть свое царство (Грузия подверглась очередному турецкому нашествию) и был принят в России. Его племянник — царевич Александр — впоследствии поступил на службу в русскую армию, дослужился до звания подполковника и принимал участие в сражениях на Северном Кавказе. В комендантской команде, размещенной в Кизлярской крепости, военную службу проходил и сын царевича — Иван Александрович Багратион. Кизляр в то время был крупным городом, вторым после Тифлиса.10 июля 1765 года в его семье родился сын Петр, который от своего рождения обладал княжеским достоинством.

Детские годы Петр Багратион провел в родительском доме в Кизляре, проучившись год в местной школе для офицерских детей. «Одаренный от природы счастливыми способностями, остался он без образования и определился на военную службу». Сам Багратион выражался возвышенно: «Со млеком материнским влил я в себя дух к воинственным подвигам».

Зимой 1782 года Петр Багратион был зачислен сержантом в Астраханский пехотный полк, расквартированный в окрестностях Кизляра. Первый боевой опыт приобрел в 1784 году в экспедициях на территорию Чечни. Из армейских рапортов известен эпизод с неудачным военным походом русского отряда под командованием полковника Н. Ю. Пиери против восставших чеченцев шейха Мансура в мае 1785 года. Тогда Багратион, бывший унтер-офицером, но уже адъютантом Пиери, в битве под селением Алды был ранен, оставлен на поле сражения как убитый, но подобран чеченцами. Его спасли и вернули без выкупа «из уважения к его отцу».

В 1787 году Багратиону присвоили звание прапорщика Астраханского полка. 17 декабря 1788 года, во время штурма Очакова, Петр Багратион ворвался в крепость одним из первых, за что из подпоручиков, минуя чин поручика, был сразу же произведен в капитаны и награжден Золотым крестом на георгиевской ленте, что приравнивалось к ордену. Отвага Багратиона, в числе первых ворвавшегося в крепость, была отмечена самим Суворовым.

Как гласят полковые формуляры, в 1791 году он уже секунд-майор и служит в Киевском конно-егерском полку. В 1793 году премьер-майор Багратион перешел в Переяславский конно-егерский полк, а с мая 1794 года его определили в Софийский карабинерный полк командиром эскадрона. Не прошло и года, как Петр Иванович получил чин подполковника. В тот момент он служил уже под началом А. В. Суворова.

В марте 1794 в Польше вспыхнуло восстание. В мае на его подавление был отправлен крупный отряд под командованием Александра Суворова. В состав его входил и Софийский карабинерный полк, в котором служил премьер-майор Багратион. В этом походе Петр Иванович проявил себя незаурядным командиром, выказавшим не только исключительную храбрость в сражениях, но и редкостное хладнокровие, решительность и быстроту принятия решений. Суворов относился к Багратиону с доверием и ласково называл его «князь Петра». В октябре 1794 году 29-летний Петр Багратион получил звание подполковника. В 1798 Петр Иванович — уже полковник — руководил шестым егерским полком. Однажды генерал-квартирмейстер Алексей Андреевич Аракчеев, любивший во всем порядок, нагрянул к Багратиону с внезапной инспекцией и нашел состояние вверенного ему полка «превосходным». Вскоре после этого Багратион получил звание генерал-майора.

Французская революция и казнь короля Людовика XVI заставила европейские монархии разом забыть о прежних разногласиях и объединиться против республики, которая самим существованием своим угрожала устоям европейских монархий. В 1792 году Пруссия и Австрия, составив Первую коалицию, направили свои силы против Франции. Военные действия с переменным успехом шли вплоть до 1796 года, когда итальянскую армию возглавил молодой генерал Бонапарт. Французы, уступая в вооружении и численности, в считанные месяцы изгнали австрийцев из Италии, а чуть позже под их контроль перешла Швейцария. Чтобы остановить расширение занятых французами территорий, в 1797 году была образована Вторая коалиция, в которую вступила и Россия. В ноябре 1798 году сорокотысячный русский корпус двинулся в Италию. Командующим объединенными русско-австрийскими силами был назначен генерал-фельдмаршал Александр Васильевич Суворов.

В этом походе генерал-майор Петр Багратион стал незаменимым помощником Суворова. Во главе авангарда русско-австрийского войска он принудил сдаться защитников крепости Брешиа, овладел городами Лекко и Бергамо, отличился в трехдневной битве на берегах рек Треббии и Тидоне, дважды был ранен. В августе 1799 года французская и союзная армии сошлись у города Нови. В этом бою Суворов доверил Петру Ивановичу нанести главный удар, в конечном итоге решивший исход этой битвы. К лету 1799 года русско-австрийские силы под командованием генерал-фельдмаршала Суворова нанесли серьезное поражение французам в северной Италии, а англо-русско-турецкий флот под командованием адмирала Федора Федоровича Ушакова полностью контролировал Средиземное море, перейдя к активным десантным операциям против французов и на суше. К концу августа 1799 года почти вся Италия была освобождена от французских войск.

Победы русского оружия испугали союзников и, опасаясь усиления влияния России, австрийцы настояли на отправке русских войск в Швейцарию, на соединение с находившимся там корпусом генерала от инфантерии Александра Михайловича Римского-Корсакова. Одновременно союзники вывели из Италии свои силы, оставив русских одних перед превосходящими силами врага. В таких условиях осенью 1799 года начался Швейцарский поход Суворова. Уже на марше выяснилось, что путь через Сен-Готардский перевал практически непроходим — дорогу удерживали значительные силы неприятеля. Но лучшие бойцы отряда Багратиона пробрались через скалы в тыл оборонявшихся и заставили их, бросив артиллерию, поспешно отступить.

В дальнейшем Петр Иванович неизменно руководил авангардом, первым принимая на себя удары противника и прокладывая сквозь французские заслоны дорогу в горах. У Люцернского озера выяснилось, что дальнейшее продвижение возможно только через заснеженный перевал Кинциг. Решение провести солдат по горной тропке протяженностью восемнадцать километров, называемой ныне «тропой Суворова», могло быть продиктовано лишь абсолютной уверенностью командующего в силе духа своих людей. Спустя двое суток войска вышли в Мутенскую долину и оказались в окружении противника в каменном мешке практически без боеприпасов и продовольствия. Посовещавшись, генералы приняли решение прорываться на восток. Возглавивший арьергард генерал-майор Багратион прикрывал выход из окружения. В составе шестого егерского полка, ставшего ядром его отряда, в живых осталось лишь шестнадцать офицеров и не более трехсот солдат. Сам Петр Иванович получил ранение.

Кампания 1798-1799 годов поставила Багратиона в первые ряды отечественной военной элиты. Суворов без колебаний доверял «князю Петру» самые ответственные и опасные задания, называя его «наиотличнейшим, достойным высших степеней генералом». Однажды он подарил Петру Ивановичу шпагу, с которой тот не расставался до последних дней жизни. Александр Суворов приписывал Багратиону важную роль в Итальянском походе и обращал на него внимание императора Павла «как на отличнейшего генерала, достойного высших степеней».

Вернувшись в Россию, князь стал шефом лейб-егерского батальона, развернутого впоследствии в лейб-гвардии Егерский полк. В 1801 году разногласия с Англией и Австрией привели к выходу России из войны с Наполеоном и заключению Парижского мирного договора. Однако мир этот длился недолго, и спустя четыре года Россия, Англия и Австрия основали Третью коалицию, нацеленную уже не против республики, а против принявшего титул французского императора Наполеона Бонапарта.

Предполагалось, что соединившись в Баварии, союзные силы (австрийская армия Мака и русская армия генерала от инфантерии М. И. Кутузова) вторгнутся во Францию, форсируя Рейн. Однако ничего не вышло — в результате стремительного маневра французов силы австрийцев оказались окружены около Ульма и предпочли капитулировать. Кутузов со своей сорокатысячной армией оказался в сложнейшем положении. Лишенные какой-либо поддержки союзников, имея перед собой семь неприятельских корпусов, русские начали отходить на восток, ведя непрестанные арьергардные бои на протяжении четырехсот верст отступления. И, как и во время Швейцарского похода, отряд Багратиона прикрывал самые опасные участки, поочередно превращаясь то в арьергард, то в авангард.

В ноябре 1805 авангард французских сил взял Вену и вышел к Цнайму, стараясь отрезать пути отхода Кутузову. Положение русских стало критическим. Генерал Багратион получил приказ от Кутузова любой ценой остановить французов. Согласно воспоминаниям участников, выставляя шеститысячный отряд русских воинов против тридцатитысячного авангарда противника, Михаил Илларионович перекрестил князя Багратиона, понимая, что отправляет его на верную гибель. В течение восьми часов отряд Багратиона отражал у селения Шенграбен яростные атаки французов. Русские не бросили своих позиций даже когда враг, обойдя их, ударил в тыл. Лишь получив известие, что основные войска находятся вне опасности, Петр Иванович во главе отряда штыками проложил дорогу сквозь кольцо окружения и вскоре присоединился к Кутузову. За Шенграбенское дело шестой егерский полк — первый в русской армии — получил серебряные трубы с георгиевскими лентами, а командир его - Петр Иванович Багратион был удостоен звания генерал-лейтенанта.

Во второй половине ноября 1805 года Михаил Илларионович под давлением императора Александра I дал Наполеону генеральное сражение у Аустерлица. Самоуверенность царя имела самые печальные последствия. Стремительной атакой французы рассекли надвое и окружили основные силы союзников. Уже спустя шесть часов после начала сражения русско-австрийская армия была опрокинута. Лишь отдельные отряды на флангах под командованием генералов Дохтурова и Багратиона не поддались панике и, сохранив боевые порядки, отошли. После Аустерлицкой битвы Третья коалиция распалась — Австрия заключила с Наполеоном сепаратный мир, а русские войска вернулись в Россию.

В сентябре 1806 года против Франции была создана Четвертая коалиция, состоявшая из России, Швеции, Пруссии и Англии. В октябре 1806 года прусский король предъявил французскому императору ультиматум с требованием отвести французские армии за Рейн. В ответ Наполеон наголову разгромил пруссаков в сражениях при Иене и Ауэрштадте. Оккупировав Пруссию, французы двинулись навстречу русским, которые снова остались один на один с грозным противником. Однако теперь русскую армию возглавлял престарелый и совершенно не способный к руководству генерал-фельдмаршал Михаил Каменский, которого вскоре сменил, генерал Беннигсен.

Передвижения русских войск сопровождались непрерывными стычками, и по установившейся со времен Швейцарского похода традиции командование арьергардом или авангардом русской армии (смотря по тому, наступала она или отступала) практически всегда доверялось генерал-лейтенанту Багратиону. В конце января 1807 Петр Иванович получил от Беннигсена приказ выбить французов из городка Прейсиш-Эйлау. По обыкновению князь лично повел свою дивизию в бой, враг был отброшен, а на следующий день две армии сошлись в генеральном сражении.

После кровавой битвы, победу в которой каждая из сторон приписывала себе, русские войска ушли в сторону Кенигсберга. Багратион по-прежнему командовал авангардом и все время находился с противником в боевом контакте. В начале июня он обратил в бегство неприятеля у Альткирхена, а уже спустя четверо суток сдерживал атаки французской кавалерии у Гутштадта, пока главные силы укреплялись в окрестностях Гейльсберга.

В июне 1807 года состоялось сражение под Фридландом, в котором русские войска потерпели поражение. В этом бою Петр Багратион командовал левым флангом, по которому был нанесен главный удар противника. Артиллерийский огонь в сочетании с непрерывными атаками опрокинул части Петра Ивановича, который со шпагой в руке распоряжался в гуще боя, ободряя солдат своим примером. На правом фланге армия русских оказалась в еще более плохом положении — атаковавшие с трех сторон французы сбросили отряд генерала Горчакова в реку. Битва окончилась поздним вечером — русское войско лишь частично сохранило боевые порядки, и то благодаря умелым действиям генерала Багратиона. За бои под Фридландом генерал-лейтенант Петр Иванович Багратион был награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость». После этого французский и российский императоры перешли к мирным переговорам, увенчавшимся заключением Тильзитского мира.

В 1808 году Багратион был направлен на русско-шведскую войну. Будучи назначен командиром пехотной дивизии, он занял Вазу, Христианштадт, Або и Аландские острова. Составленный Александром I план решительного удара по шведам включал в себя зимний поход к Стокгольму по льду Ботнического залива. Большинство генералов, в том числе и главнокомандующий граф Буксгевден, категорически возражали против этого мероприятия, справедливо указывая на огромный риск, связанный с продвижением огромного количества войск и артиллерии по весенним льдам. Когда присланный императором для организации похода военный министр граф Аракчеев обратился за консультацией к своему старому знакомому Багратиону, то получил скупой ответ: «Скомандуете — пойдем». Став во главе одной из трех колонн, Петр Иванович успешно достиг шведского берега и занял местечко Гриссельгам поблизости от Стокгольма.

Затем Петра Ивановича произвели в генералы от инфатерии и послали воевать с турками. В конце лета 1809 года Багратион возглавил Молдавскую армию. Прибыв на место, Багратион с суворовской решительностью и быстротой приступил к делу. Не снимая блокады Измаила, с войском всего в 20 тысяч человек он в течение августа взял несколько городов. В начале сентября Багратион наголову разбил корпус отборных турецких войск, затем осадил Силистрию, а спустя три дня взял Измаил. На помощь осажденным в Силистрии туркам двинулись войска великого визиря, численность которых не уступала численности русского осадного корпуса. Русские войска атаковали позиции турок у села Татарица, но вынуждены были отойти. Багратион, благоразумно, переправил войска через Дунай, чем вызвал неудовольствие государя. Весной 1810 Петра Ивановича на посту командующего сменил генерал от инфантерии Николай Каменский.

К тому времени Багратион пользовался у солдат и офицеров уважением, которое князь заслужил не только редкостной храбростью на поле брани, но и чутким отношением к солдатам, постоянно заботясь о том, чтобы его воины были здоровы, хорошо одеты, обуты и вовремя накормлены. Обучение и воспитание войск Багратион строил на базе разработанной Суворовым системы. Подобно своему учителю он прекрасно понимал, что война есть опасный и тяжелый труд, в первую очередь, требующий упорной подготовки, самоотдачи и профессионализма.

Неоспорим его вклад в разработку практики ведения арьергардных и авангардных сражений. По единодушному признанию военных историков, Петр Иванович являлся непревзойденным мастером организации этих весьма сложных видов боя. Используемые князем методы управления войсками всегда отличались тщательной планировкой предстоящих действий. Внимание к деталям выразилось и в багратионовском «Наставлении пехотным офицерам в день сражения», подробно рассматривавшим действия в колоннах и в рассыпном строю, а также методы ведения огня с учетом местности. Особое внимание он обращал на поддержание в солдатах веры в силу русского штыка, воспитание в них патриотизма и отваги.

В начале сентября 1811 года генерал от инфантерии Багратион был назначен командующим расквартированной на Украине Подольской (в дальнейшем Второй Западной) армии. На случай вторжения Наполеона был разработан план, согласно которому одна из трех армий русских брала на себя удар основных сил неприятеля, в то время как две остальные действовали в тыл и во фланги французов. Этот проект, созданный прусским военным теоретиком Пфулем, изначально являлся порочным, так как не рассматривал возможность одновременного продвижения врага по нескольким направлениям.

В начале войны силы русских оказались раздробленными, насчитывая всего 210 тысяч против 600 тысяч воинов «Великой армии», вступившей в пределы России в ночь на 12 июня 1812 года близ города Ковно. Директивы, поступающие в армии, ясности не вносили. Командующий Второй Западной армией генерал от инфантерии Багратион, самостоятельно принял решение отводить свои войска к Минску, где намеревался объединиться с Первой Западной армией военного министра генерала от инфантерии М. Б. Барклая де Толли. Этот поход явил собой довольно сложный фланговый маневр, выполненный в непосредственной близости к противнику. Французы угрожали тылу и флангу, отрезали пути отхода Второй армии с севера, заставляя Багратиона постоянно изменять направление движения. Бои же с превосходящими силами французов грозили огромными потерями и, соответственно, утратой приобретаемого от объединения русских армий преимущества.

К середине июля французам удалось перекрыть путь стремившейся переправиться на противоположный берег Днепра армии Багратиона. В районе Салтановки произошла ожесточенная битва, после которой русские вышли к Смоленску и успешно объединились с основными силами.

Марш Второй армии Багратиона по праву вошел в число выдающихся битв мировой военной истории. В середине августа 1812 года император Александр I назначил главнокомандующим Западных русских армий генерал-фельдмаршала Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова. Кутузов планировал выводить русские войска из-под удара и изматывать неприятеля в арьергардных стычках. Переход в контрнаступление командующий планировал лишь после усиления армии резервами и достижения численного превосходства над врагом. Вместе с отходом на восток на захваченных французами землях развертывалось партизанское движение.

Петр Иванович одним из первых осознал, насколько мощным является эффект совместных действий вооруженного народа и регулярной армии. Во второй половине августа в Колоцком монастыре состоялась встреча Багратиона и Дениса Давыдова, результатом которой стал приказ: «Ахтырского гусарского полка подполковнику Давыдову. Извольте взять пятьдесят гусар полка и от генерал-майора Карпова сто пятьдесят казаков. Предписываю вам принять все меры, дабы тревожить неприятеля и стремиться забирать фуражиров их не с фланга, а в тылу и в середине, расстраивать парки и обозы, сносить переправы и отбирать все способы».

Расчет Багратиона на действенность диверсионной деятельности во вражеском тылу полностью оправдался. Очень скоро партизаны при поддержке главнокомандующего сражались на всей оккупированной территории. Помимо отряда Давыдова сформированы были партизанские группы под руководством генерала Дорохова, гвардии капитана Сеславина, капитана Фишера, полковника Кудашева и многих других.

22 августа 1812 русская армия оказалась в районе села Бородино, перекрыв две ведущие на Москву дороги (Старую и Новую Смоленские), по которым наступали французы. Замысел Михаила Илларионовича заключался в том, чтобы, дав противнику оборонительное сражение, нанести ему максимальный урон и изменить соотношение сил в свою пользу. Позиция русских занимала по фронту восемь километров, левый фланг примыкал к труднопроходимому Утицкому лесу, а правый — у деревни Маслово, к Москва-реке. Самым уязвимым участком позиции являлся левый фланг. Кутузов писал в своем послании императору Александру I: «Слабое место позиции сей, находящееся с левого фланга, я постараюсь исправить искусством». В этом месте главнокомандующий поставил самые надежные войска Второй армии Багратиона, приказав укрепить фланг земляными сооружениями. У деревни Семеновской было устроено три полевых укрепления, впоследствии получивших название «Багратионовых флешей». Западнее деревни, в километре от русских позиций, находилось передовое укрепление — Шевардинский редут.

Наполеон бросил 30 тысяч пехоты и 10 тысяч конницы против оборонявшего укрепление двенадцатитысячного русского отряда. Жестокий картечный и ружейный огонь в упор сменила рукопашная схватка. Под напором противника русские организованно отошли, однако в 17 часов дня генерал Багратион лично повел гренадерскую дивизию в контратаку и выбил французов из редута. Схватка продолжалась до темноты и лишь поздно вечером, согласно приказу Кутузова, Петр Иванович оставил позицию. Бой за редут выявил намерение Наполеона нанести основной удар по левому крылу русской армии.

Бородинская битва началась на рассвете 26 сентября артиллерийской канонадой. Французы первым делом ринулись к деревне Бородино, однако это был отвлекающий удар — главные события развернулись у батареи Раевского и на Багратионовых флешах. Первая атака состоялась около шести часов утра. Войска «железного» маршала Даву были остановлены ураганным артиллерийским и ружейным огнем. Спустя час последовал новый штурм, в ходе которого французы добрались до левой флеши, однако вскоре были оттуда выбиты контратакой. Неприятель подтянул резервы, и в восемь часов была организована третья атака — несколько раз флеши переходили из рук в руки, но в итоге русские удержали их.

В течение четырех последующих часов французские корпуса еще пять раз предпринимали отчаянные попытки добиться успеха. Самой яростной стала восьмая атака, которую русские войска встретили штыковым ударом. Военный историк Дмитрий Бутурлин, являвшийся участником этого боя, отмечал: «Последовала ужасная сеча, в коей с обеих сторон были истощены чудеса сверхъестественной храбрости. Артиллеристы, конные и пешие обеих сторон, перемешавшись вместе, представляли ужасное зрелище громады воинов, препирающихся с бешенством отчаяния».

В ходе восьмой атаки осколок ядра раздробил князю Петру Багратиону левую ногу, однако он оставался на поле боя, пока не удостоверился в том, что кирасиры отбросили французов.

Рана была признана докторами чрезвычайно опасной, однако от ампутации Петр Иванович отказался. В одном из последних писем императору он писал: «Я нималейше не сожалею о сем ранении, всегда быв готов пожертвовать на защиту Отечества и последнею каплею моей крови». Багратиона отвезли в имение его хорошего товарища, князя Бориса Голицына — в село Симы во Владимирской губернии. 12 сентября 1812 года, спустя 17 дней после ранения, Петр Иванович Багратион умер от последствий ранения.

Боевая деятельность Багратиона насчитывала 20 походов, в которых он принял участие в 150 сражениях. Он был награжден орденами Российской империи и иностранных государств. За боевые заслуги на полях сражений он был удостоен российских орденов - Святого апостола Андрея Первозванного (1809 г.); Святого Благоверного князя Александра Невского (1799 г.); Святого Георгия Победоносца II степени (1806 г.); Святого Равноапостольного князя Владимира I и II степеней (1808 и 1807 гг.); Святой Анны I степени (1799 г.); Святого Иоанна Иерусалимского (1799 г.); прусскими орденами Красного Орла и Черного Орла (1799 г.); австрийским военным орденом Марии-Терезии II степени (1799 г.); сардинским орденом Маврикия и Лазаря I степени (1799 г.), а также золотой шпагой «за храбрость» с алмазами (1807 г.) и Золотым крестом за взятие Очакова.

Своим образом жизни в походе и на войне Багратион напоминал Суворова - он спал одетым, не более трех-четырех часов в сутки, был неприхотлив в пище и жилье. Он хорошо разбирался в характере и особенностях современных войн, быстро ориентировался в боевой обстановке, принимал смелые решения и без колебаний проводил их в жизнь. Петр Иванович заботился о солдатах, считая, что после Господа Бога, именно они дают победу. Вечная слава героям Российской Державы.