Иван Федорович Паскевич происходил из потомственного казацкого рода Паскевичей Полтавского полка Запорожского казачьего войска. Он родился 8 мая 1782 года в Полтаве в семье председателя Верховного земского суда, коллежского советника Федора Григорьевича Паскевича и его жены Анны Осиповны (урожденная Коробовская).

Получив домашнее образование, Иван Паскевич поступил в Пажеский корпус. За успехи в учении в 1798 году он был пожалован в камер-пажи, а за несколько месяцев до выпуска — в лейб-пажи. Как один из лучших учащихся молодой Паскевич был замечен императором Павлом I и, по его оценке, был выпущен 5 октября 1800 года поручиком в леб-гвардии Преображенский полк с назначением флигель-адьютантом императора. Он ежедневно присутствовал на учениях, смотрах и вахт-парадах и исполнял разные высочайшие повеления по осмотру вводимых в войсках новых строевых порядков.

В 1805 году Паскевич был назначен в распоряжение генерала от кавалерии Ивана Ивановича Михельсона, командовавшего в то время российской армией на западной границе Российской империи. Ввиду ожидаемой войны с Турцией, Михельсон был назначен в 1806 году главнокомандующим южной Днестровской (Молдавской) армией и вскоре вступил в Молдавию и Валахию. В это время и началась боевая деятельность поручика Паскевича.

Когда 5 марта 1807 года под Журжей, во время снежной бури проводники колонн сбились с дороги, он в сопровождении пяти казаков поехал открывать дорогу в степи. Паскевич сумел найти авангард корпуса генерала Милорадовича, пройдя при этом всего в одной версте от 5-тысячного отряда вражеской кавалерии. В тот же день Паскевич принял участие в своем первом бою – в атаке на деревню Турбата в составе отряда полковника А. Н. Бахметева. «В воздаяние отличной храбрости», проявленной в этом бою и при розыске дороги во время снежной бури» поручик Паскевич 16 марта 1807 года указом императора Александра I был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени.

Затем Паскевич был в отряде, занятом блокадой Измаила, и, по словам Михельсона, «явил себя неустрашимым и войну понимающим офицером, каковых поболее желать надлежит». «В воздаяние отличной храбрости в сражении против турецких войск под Измаилом» Иван Паскевич 25 ноября 1807 года был награжден золотой шпагой «За храбрость».

В 1807 году начались переговоры с Турцией о мире, во время которых Михельсон умер, а новый главнокомандующий, генерал-фельдмаршал Александр Александрович Прозоровский направил Паскевича в Константинополь - с поручением объявить Турции, что «перемирие не утверждено императором». Паскевич успешно исполнил возложенное на него поручение, кроме того, он успел собрать некоторые сведения о турецкой армии. Иван Федорович благополучно вернулся в ставку князя Прозоровского, но вскоре снова был послан в Константинополь - по поводу размена пленных. Турецкий султан за проявленный дипломатический такт наградил Паскевича орденом Полумесяца. За успешное исполнение обоих поручений поручик Паскевич в конце января 1808 года был произведен в капитаны гвардии с оставлением в звании флигель-адъютанта.

Между тем, в Константинополь прибыл английский посол. Принимая сближение Турции с Англией за признак недружелюбного к России отношения, император Александр I приказал Прозоровскому немедленно послать в Константинополь офицера с объявлением, что «если через двое суток английский посол не будет выслан, то Россия немедленно приступит к военным действиям против Турции». Прозоровский послал Паскевича.

Прибыв в Константинополь, после переговоров с представителем султана Паскевич послал князю Прозоровскому донесение о том, что Порта объявила войну России. А затем и сам вернулся к Прозоровскому, доставив и немаловажные сведения о военных силах Турции.

Война началась осадой Браилова, при штурме которого Паскевич был ранен пулей в голову. После излечения он опять прибыл в армию и был сначала назначен в отдельный отряд Дунайской армии к донскому атаману Матвею Платову, действовавшему около Браилова. А затем в отряд полковника Александра Павловича Засса, имевшего задачей овладеть турецкими крепостями Исакчею и Тульчей, а также островом Чаталь, напротив Измаила. По исполнении этого Паскевич прибыл к умиравшему командующему армией генерал-фельдмаршалу Прозоровскому. Перед смертью Прозоровский в письме указал государю на Паскевича, «отменные способности которого заслуживают особого внимания Вашего Величества». На место князя Прозоровского был назначен генерал от инфантерии Петр Иванович Багратион.

Паскевич участвовал во взятии крепости Мечин, в деле при Россоватом, а затем в осаде Силистрии, также он отличился в сражении под Татарицей. «В воздаяние отличной храбрости в сражении противу турок под крепостью Силистрию» Паскевич 7 августа 1810 года был награжден орденом Святой Анны 2-й степени с алмазами. Штурм крепости Силистрии был затруднен наличием 30-тысячной армии Прелигвана-паши, занимавшей сильную позицию недалеко от Силистрии. Это побудило Багратиона перейти Дунай обратно. В феврале 1810 года на место Багратиона был назначен граф Каменский-второй. А Паскевич был вскоре назначен командиром Смоленского мушкетерского полка в корпусе графа Каменского-первого. Этот корпус должен был занять Черноморское побережье, очистив от турок Базарджик и Варну. А главная армия, овладев Силистрией и Шумпой, должна была двинуться к Тырнову и Ловче.

Вскоре капитан Паскевич по своей просьбе был назначен командиром Витебского пехотного полка в отряде князя Долгорукова. Он участвовал в штурме Базарджика - «с неизреченной храбростью сорвал две батареи у неприятеля и взошел на плечах его с неописанным мужеством в Базарджикские укрепления, нанося везде смерть и ужас неприятелю». За эти подвиги Паскевич был награжден (29 июня 1810 года) орденом Святого Владимира 3-й степени. Затем он отличился при осаде Варны - отбив сильное нападение турок. За это капитан Паскевич получил орден Святого Георгия 4-й степени.

Тем временем граф Каменский блокировал крепость Рущук. Главный визирь направил на выручку этой крепости отряд Куманец-аги из Никополя. Для предупреждения соединения этих двух турецких отрядов приказано было графу Каменскому - первому с отрядом стать на дороге в село Батино. Турки скоро подошли, и 26 августа произошло сражение, в котором турки были совершенно разбиты, а сам Куманец-ага убит. Паскевич, еще недавно получивший чин полковника, за «содействие благоприятному исходу боя» был произведен в генерал-майоры, а затем получил орден Святого Георгия 3-й степени как заслуживший «пред прочими особенное вознаграждение, как причинивший распоряжениями и мужеством своим победу 17-го июня под Варною».

В декабре 1810 года Паскевич был назначен шефом нового, еще не сформированного, Орловского полка в Киеве. В это время ему было всего 28 лет и ему приходилось браться за новое дело — формирование и обучение войск. Паскевич, прежде всего, занялся улучшением содержания солдат, прекращением своеволия и дурного обращения с ними офицеров, введением разумной дисциплины и внушением солдатам понятия о храбрости, чести и нравственности. Он достиг желаемого, и Орловский полк скоро обратил на себя внимание генерала Петра Багратиона. Паскевич от трудов заболел, а по выздоровлении был назначен (в январе 1812 года) командующим 26-й пехотной дивизией.

Началась Отечественная война. Французские войска 12 июня 1812 года перешли Неман и вторглись в пределы Российской империи. Князь Петр Иванович Багратион, командующий Второй Западной армией, направил свою армию из Слуцка к Могилеву на соединение с Первой Западной армией. В числе его войск находилась и 26-я дивизия генерал-майора Паскевича. Дивизия Паскевича участвовала в сражении при Салтановке, близ Могилева. После этой битвы французы заперлись в Могилеве, что дало возможность двум русским армиям соединиться под Смоленском.

Затем, по доводам Паскевича, произошло сражение в Смоленске, за действия в котором, Багратион и Барклай де Толли особо отметили дивизию Паскевича. После этого началось отступление к Москве, причем 26-я дивизия участвовала в деле под Колоцким монастырем 23 августа.

В Бородинском сражении Паскевич, устроив редут с 18 орудиями, оборонял центральный курган. С 7 часов утра шеститысячная дивизия Паскевича противостояла атаке 35 тысяч французов, сопровождаемой огнем 80 французских орудий. К 11 часам утра на всем левом фланге русских войск, как писал Барклай де-Толли в своем донесении императору Александру I, «лишь одна 26-я дивизия Паскевича удерживала еще свою позицию около высоты, находящейся впереди центра, оная уже два раза отражала неприятеля. Генерал Паскевич несколько раз впереди всех водил свои батальоны в штыки. В схватке штыками закололи под ним лошадь, ядро убило под ним другую». К часу дня дивизия Паскевича почти вся геройски погибла, и только направленное Барклаем де-Толли подкрепление позволило удержать позицию.

При дальнейшем отступлении к Москве, а затем на Калужскую дорогу и к Тарутину Паскевич заново сформировал свою дивизию, с которой участвовал в сражении под Малоярославцем, в голове корпуса Раевского и удерживал неприятеля в окрестностях Медыни. Затем, находясь в авангарде в соединении генерала Милорадовича, он участвовал в сражениях под Вязьмой, при Ельне и Красном. Преследуя французов, он с дивизией перешел Днепр. В Вильно Паскевич принял командование 7-м корпусом вместо серьезно заболевшего Раевского и в составе отряда Милорадовича вступил в Герцогство Варшавское. Во время этой кампании генерал-майор Паскевич получил ордена Святой Анны 1-й степени и Святого Владимира 2-й степени.

Для дальнейшего преследования французов в Литве была сформирована особая Польская армия под начальством генерала от кавалерии Леонтия Леонтьевича Беннигсена, в состав ее вошел и корпус Паскевича, который принял сражение с войсками маршала Сен-Сира близ местечка Дона. Французы отступили за дрезденские укрепления. Оставив отряд для наблюдения за ним, Беннигсен по Высочайшему повелению форсированным маршем пошел к Лейпцигу и принял участие в сражении около него.

Благодаря решительному натиску 26-й дивизии с Паскевичем во главе французы принуждены были отступить. Войска Польской армии Беннигсена 7 октября, имея 26-ю дивизию впереди, ворвались в город и подошли к берегам Эльстера. Лейпциг был взят, а Паскевич произведен в генерал-лейтенанты. Вскоре Польская армия была присоединена к Шведской, стоявшей у Гамбурга. Дивизия Паскевича подошла на смену дивизии Воронцова. 21 января 1814 года Паскевич был назначен начальником 2-й гренадерской дивизии Гренадерского корпуса. Этому назначению во многом способствовал командир этого корпуса Раевский, который тогда писал о Паскевиче: «С такими генералами в бою достигается невозможное, а в походах спокойно бывает». Имея встречу с императором Александром I, Паскевич добился улучшения продовольственного снабжения дивизии.

Его дивизия вместе с русской гвардией под общим начальством Барклая де-Толли отличилась в сражении при Арси, а затем под Паршрем. Находясь в местечке Витри, дивизия Паскевича двинулась на Бельвильские высоты и дошла до парижских застав, открыв путь союзным войскам и Париж был взят. Паскевич за взятие Парижа был награжден орденом Святого Александра Невского. При этом он был рекомендован самим императором Александром Павловичем Великому князю Николаю Павловичу словами: «Познакомься с одним из лучших генералов моей армии, которого я еще не успел поблагодарить за его отличную службу».

Побег Наполеона из ссылки вызвал опять движение русских войск во Францию. Во время битвы при Ватерлоо (4 июня 1815 года) войска Паскевича находились возле Франкфурта на Майне. Затем им была взята крепость Туль. После окончания военных действий во Франции он двинулся в Смоленск, где была назначена постоянная квартира 2-й гренадерской дивизии. В мирное время Паскевич сопровождал Великого князя Михаила Павловича в путешествиях по России и Европе. Затем устранял злоупотребления уездных чиновников в части обеспечения компенсаций крестьянам губерний, пострадавших от наполеоновского нашествия.

12 декабря 1823 года произошло важное для семьи Паскевичей событие — жена Паскевича Елизавета Алексеевна по инициативе императрицы Марии Федоровны была пожалована малым крестом ордена Святой Екатерины. А 12 декабря 1824 года сам Иван Федорович Паскевич в знак монаршей милости был пожалован званием генерал-адьютанта. 27 февраля 1825 года генерал-лейтенант Паскевич был назначен командиром 1-го пехотного корпуса, главная квартира которого была в Митаве, куда он и переехал с семьей.

В 1825 году император Александр Павлович скончался и императором стал его брат Николай Павлович. При новом императоре Николае I, который лично знал и высоко ценил Паскевича, Иван Федорович был оставлен при всех своих должностях.

В августе 1826 года персы вторглись в закавказские провинции, заняли Ленкорань и Карабах, после чего двинулись к Тифлису. На Кавказе в то время главнокомандующим Отдельным Кавказским корпусом был генерал от инфантерии Алексей Петрович Ермолов. Получив от Ермолова донесение о вторжении персов, император Николай I направил к нему Паскевича, передав ему командование войсками, причем формально он подчинялся Ермолову. По пути на Кавказ Паскевич получил чин генерала от инфантерии. Для действий против персидских войск и восставших жителей Талышского и Ширванского ханств Ермоловым сформированы два отряда: один против Елизаветполя под начальством генерал-лейтенанта Валериана Григорьевича Мадатова, а другой — против Эривани. Генерал Мадатов (3 сентября 1826 года) провел удачный бой при Шамхоре. А после прибытия к его отряду Паскевича при совместном командовании был занят Елизаветполь. Затем они двинулись навстречу персам, во главе во главе которых стоял Аббас-Мирза – сын шаха Персии.

Сражение произошло 14 сентября, персы были совершенно разбиты. Паскевич донес об этом государю и Ермолову и был награжден золотой шпагой, украшенной алмазами и лаврами, с надписью «За поражение персиян при Елизаветполе». Ермолов не решился вторгнуться в Эриванское ханство, как предлагал Паскевич, а занялся изгнанием мятежных ханов из Ширванской и Кубинской областей, в то время как сам Паскевич перешел вброд реку Аракс и возвратил на российскую территорию около 600 семейств, угнанных персами.

Паскевич и Ермолов составили и послали в Генеральный штаб свои предложения о предстоящей кампании. Получено было высочайшее согласие на план кампании, представленный Ермоловым. В Тифлис прибыл генерал-адъютант Дибич, уполномоченный императором действовать по обстоятельствам. В своих донесениях императору Дибич писал о неспособности Паскевича заменить Ермолова. По мнению Дибича, Паскевич был слишком доверчив и вовсе не знаком с гражданским управлением края. Однако, по решению императора, Ермолов был уволен, а 28 марта 1827 года генерал от инфантерии Иван Федорович Паскевич вступил в командование Отдельным Кавказским корпусом и был назначен на должности главноуправляющего Грузией, Астраханской губернией и Кавказской областью, и Паскевич приступил к решительному покорению Эриванской области.

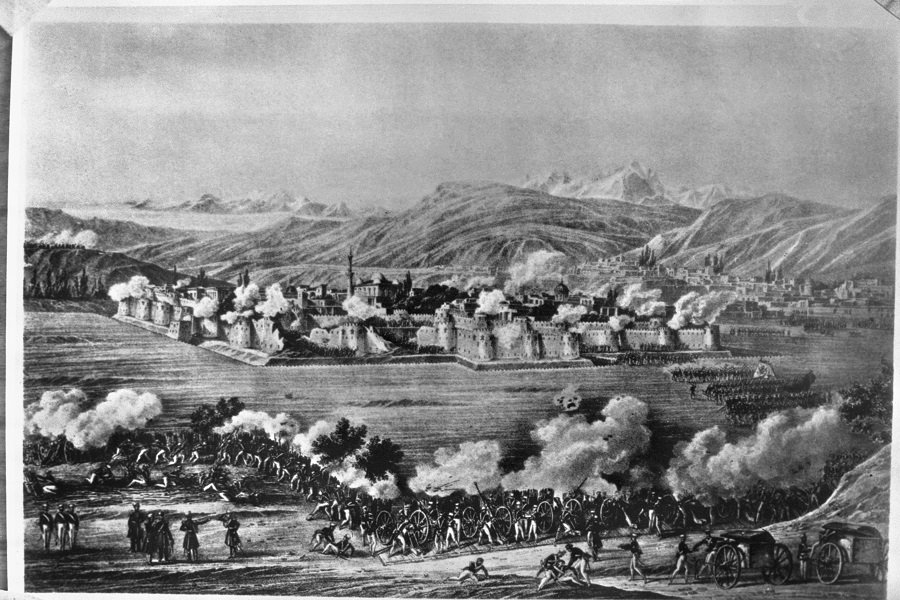

Иван Федорович вел постоянную переписку с императором Николаем I и Главным штабом, но многие принципиальные дипломатические и военные решения принимал самостоятельно, поскольку депеши из Петербурга в Закавказье шли около 35 дней. Паскевич перешел за Аракс, занял Нахичевань и обложил защищавшую этот город крепость Аббас-Абад. Разбил при Джевань-Булане персов, спешивших под начальством Аббас-Мирзы на выручку крепости, которой Паскевич овладел еще 7 июля. За эти победы 11 августа 1827 года Паскевич был награжден орденом Святого Владимира 1-й степени. Двинувшись после этого к Эривани, Паскевич овладел крепостью Сардар-Абад, находившейся на его пути, перешел реку Зангу 13 октября (нов. ст.), после упорной осады овладел Эриванью — столицей Эриванского ханства, за что удостоился ордена Святого Георгия 2-й степени. Таким образом, две большие области Закавказья были покорены всего за три месяца.

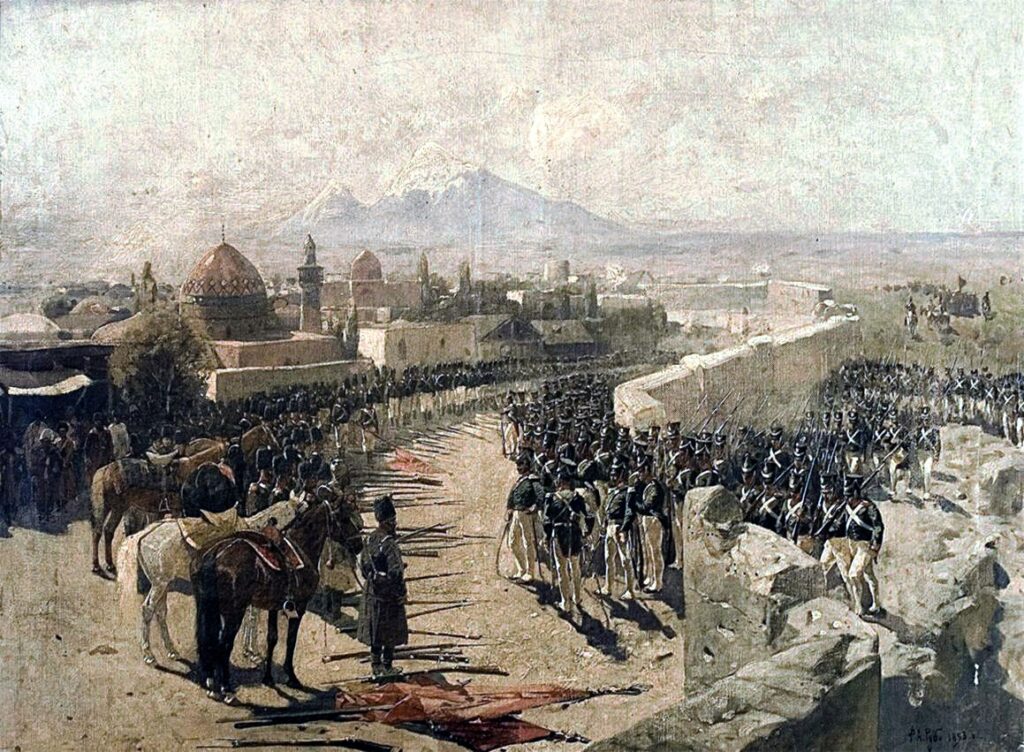

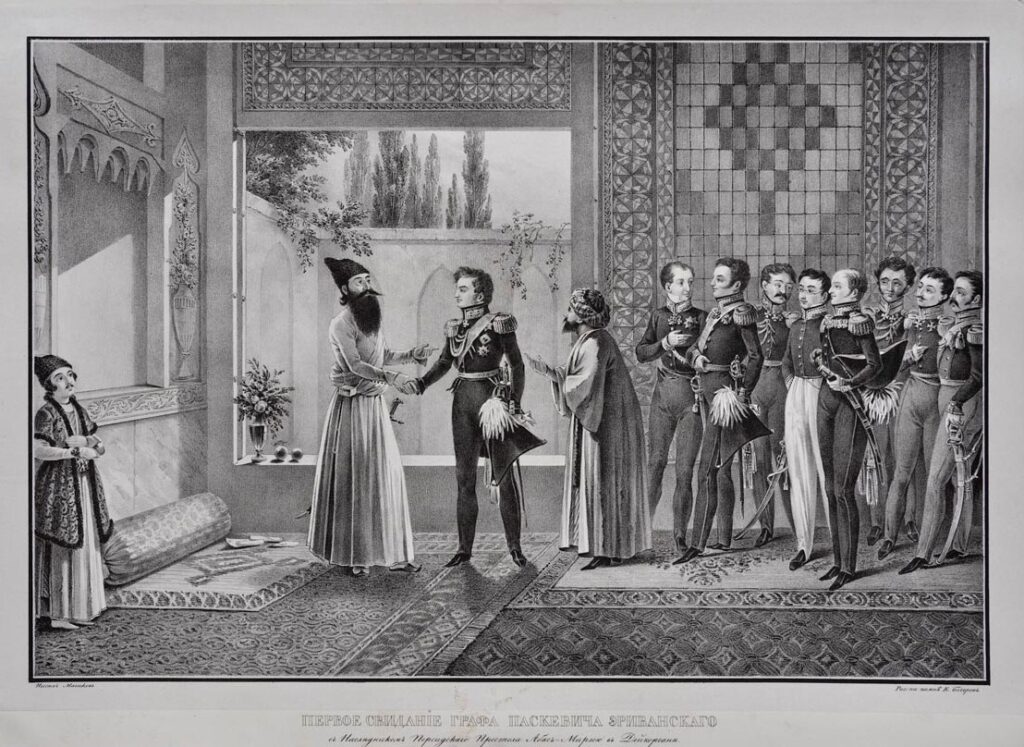

Покорение Эривани произвело удручающее влияние на персов. Они предпочитали отступать или сдаваться русским войскам. 13 октября 1827 года генералом от инфантерии Георгием Евсеевичем Эристовым по приказу Паскевича был занят Тавриз, где было захвачено 50 артиллерийских орудий, более 1 000 ружей, значительное количество боеприпасов и продовольствия, а также единственный в Персии литейный завод. Со взятием этого города занята была и вся провинция Азербайджан, после чего Аббас-Мирза начал переговоры о мире.

В качестве необходимого условия перемирия Паскевич выдвинул требование выплаты Персией части контрибуции еще до подписания мирного договора. Аббас-Мирза это условие принял, но в условленный срок его не выполнил. Это послужило причиной возобновления военных действий, и во второй половине января 1828 года русскими войсками были заняты Урмия, Марага и Ардебиль. Паскевич продолжил движение к Тегерану. Персидский двор оказался в безвыходном положении и 1 февраля на русский аванпост прибыл вьючный транспорт, доставивший первую часть контрибуции — 6 миллионов рублей золотыми монетами, еще 4 миллиона рублей были доставлены через несколько дней. Общий размер контрибуции составлял 20 миллионов рублей серебром (415 т серебра).

10 февраля 1828 года был подписан мир с Персией в деревне Туркманчай, по которому Персия уступала России Эриванское и Нахичеванское ханства, а также обязывалась выплатить 20 млн. рублей контрибуции. За это генерал-адъютант и генерал от инфантерии Иван Федорович Паскевич был возведен с нисходящим его потомством в графское Российской империи достоинство с именованием граф Паскевич-Эриванский. Ему был пожалован из контрибуции миллион рублей ассигнациями.

Император Николай I, возмущенный нарушениями прежних договоренностей о судоходстве в черноморских проливах со стороны турок и иными их провокационными действиями, объявил войну Оттоманской Порте (14 апреля 1828 года). Он приказал русским войскам, стоявшим до тех пор в Бессарабии, вступить в оттоманские владения. Военные действия несколько позже начались и в Азии.

По общему плану военных действий генерал Паскевич для отвлечения сил турок от главного театра войны на Балканском полуострове должен был напасть на их азиатские владения. Во исполнение этого Паскевич, лично командуя войсками, выдвинулся 14 июня 1828 года к крепости Карс, под стенами которой разбил турецкую кавалерию и принудил эту крепость сдаться. Было захвачено значительное количество орудий и пороха. Затем, совершив переход через Чатырдагский хребет, Паскевич взял штурмом крепость Ахалкалаки (23 июля 1828 года), после чего сдалась и близлежащая крепость Хертвис.

Тем временем другим отрядом войска была взята крепость Поти. Паскевич, назначенный шефом Ширванского пехотного полка, двинулся от Ахалкалаки к крепости Ахалциху и, разбив многочисленную турецкую кавалерию, пришедшую ей на помощь, начал ее осаду. В это время подошла турецкая армия в 30 000 человек и встала в укрепленной позиции в трех верстах от города. После упорного сражения, продолжавшегося целый день, эта армия была разбита (9 августа 1828 года), а затем был произведен штурм Ахалциха, который 16 августа капитулировал. Высочайшей грамотой от 22 сентября 1828 года Паскевич был пожалован кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного, а Ширванский пехотный полк был назван его именем.

Пользуясь ужасом, наведенным на турок, Паскевич занял крепости Ацхур, Ардаган, Баязет и Диадин. Затем он направил часть войска для отдыха в Грузию. Назначенный новый турецкий сераскир Салег-паша в феврале 1829 года решился вернуть Ахалцих. Он взял его в осаду и неоднократно штурмовал. Паскевич послал генералов И. Г. Бурцева и Н. Н. Муравьева с отрядами освободить Ахалцых, что и было ими исполнено. Сам же он стал между Карсом и Ардаганом, чтобы действовать прямо на Эрзерум. Турки же сосредоточились на Саганлугском хребте, через который шла дорога из Карса в Эрзерум.

19 июня 1829 года корпус Паскевича под его личным предводительством атаковал позиции Салег-паши и одержал полную победу. «Паскевич гнал сераскирскую армию на протяжении 30 верст. Вся дорога, по которой бежали расстроенные войска сераскира, усеяна была убитыми». На следующий день Паскевич атаковал лагерь Гагки-паши. Колонна, лично возглавляемая самим Паскевичем, первой ворвалась в лагерь. В этом бою противник потерял 3 тысячи убитыми и 1,5 тысячи ранеными. Гагки-паша с его штабом был взят в плен. В качестве трофеев было захвачено 31 орудие, большие артиллерийские и провиантские запасы. «В течение двух дней уничтожены были две армии, втрое превосходившие численность русских войск, под предводительством графа Паскевича».

После этих боев Паскевич направился к Эрзеруму - столице Анатолии, и 25 июля он подошел к этой крепости и потребовал ее сдачи. Несогласие на это турок заставило Паскевича овладеть укрепленной высотой Топ-Даг, после чего Эрзерум сдался. Паскевич, только что награжденный алмазными знаками ордена святого Андрея Первозванного за поражение турок, за покорение Эрзерума был пожалован орденом Святого Георгия 1-й степени.

Тем временем горные племена лазов решили вытеснить русские войска из крепости Байбурта. Паскевич лично двинулся на них и рассеял их совершенно. После этого он делал небольшие экспедиции в разные стороны от Эрзерума для изгнания неприятельских отрядов. Война с Турцией завершилась подписанием 2 сентября 1829 года Андрианопольского мирного договора.

Паскевич обратился к императору Николаю I с предложением предоставить возможность армянам и грекам, оказавшим поддержку русским войскам, переселиться в Российскую империю с тем, чтобы избежать преследований со стороны турецких властей. При этом Паскевич просил разрешения потратить на такое переселение миллион рублей, выделенных ему в начале войны на непредвиденные расходы. Ходатайство его было утверждено императором и около 100 тысяч человек христианского вероисповедания переехали на казенные российские земли, при этом каждой переезжающей семье было выделено денежное пособие и земля.

После заключения мира с Оттоманской Портой прекратились военные действия в Малой Азии, после чего на Паскевича, пожалованного в чин генерал-фельдмаршала, возложено было покорение горских народов, населявших Кавказ. Он начал действовать в 1830 году. Он принудил белаканских лезгин дать присягу на подданство России и заложил на их землях крепость при Закатальском ущелье. Направившись затем на северную сторону Кавказа, он постепенно оттеснял горцев за Кубань.

Паскевич возводил укрепления в земле шапсугов и абадзехов, овладел тесниной Гагры, занял мыс Соук-Су и Пицундскую бухту, а затем переправился на левый берег Кубани, где рассеял мятежных шапсугов. В его же управление было окончательно присоединено (в 1828 году) к Российской империи княжество Гурия. Паскевич не допускал злоупотреблений в сферах суда и администрации в этом крае. Он содействовал заселению края русскими людьми. Вместе с тем он составил положение об управлении армяно-григорианской церковью. Также Иван Федоровиич основал в Тифлисе гимназию, Институт благородных девиц, публичную библиотеку и газету «Тифлисские ведомости». По май 1831 года Паскевич совмещал должности главноуправляющего гражданской частью в Грузии, Астраханской губернии и Кавказской области; главнокомандующего Отдельным Кавказским корпусом и командующего Каспийской военной флотилией.

После смерти генерал-фельдмаршала Ивана Ивановича Дибича-Забалканского усмирение вспыхнувшего в 1830 году польского мятежа было возложено на графа Паскевича. Он прибыл 13 июня 1831 года в Пултуск к главным силам армии, двинулся к Варшаве. Переправившись через Вислу, он обошел сильную армию поляков под начальством Скржинецкого и оттеснил их к Варшаве. Желая избежать кровопролития, Паскевич предложил полякам условия сдачи, которые были ими отвергнуты.

25 августа Паскевич начал штурм Варшавы, в ходе которого он был ранен ядром в левую руку. Варшава была взята, и 26 августа Паскевич направил Николаю I депешу, которая начиналась словами: «Варшава у ног Вашего Императорского Величества». За эту победу, именным Высочайшим указом от 4 сентября 1831 года главнокомандующий действующей армией, генерал-фельдмаршал, граф Иван Федорович Паскевич-Эриванский был «возведен с нисходящим его потомством в княжеское Российской империи достоинство с титулом светлости и наименованием «Варшавский». А малолетний сын его Федор, был пожалован в прапорщики Эриванского имени его отца полка. Полным именем Паскевича, с этого времени стало – «светлейший князь Варшавский, граф Иван Федорович Паскевич-Эриванский».

После сдачи Варшавы война продолжалась недолго; отдельные отряды польских войск были рассеяны или обезоружены, а главная армия польская была оттеснена Паскевичем в Пруссию, где и сложила оружие. После усмирения польского мятежа император Николай I назначил князя Паскевича наместником Польши (1832 год). Паскевич проводил политику веротерпимости, строил дороги и фортификационные сооружения. Польские националисты составили два безуспешных заговора против него (в 1833 и 1844 годах).

Начавшееся в Венгрии восстание вынудило императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа обратиться за помощью к России. Русский и австрийский императоры 5 мая 1849 года встретились в российской Варшаве и согласовали план усмирения Венгрии. Главой русского экспедиционного корпуса назначили генерал-фельдмаршала Ивана Федоровича Паскевича.

Провожая Паскевича в поход, русский император вместо инструкций произнес: «Не щади каналий». После поражения венгерской армии (30 тыс. человек) под Коморном 1 августа 1849 года Паскевич принял капитуляцию мятежников. А 25 сентября он торжественно вернулся в Россию, написав в рапорте императору: «Венгрия у ног Вашего Императорского Величества». За успешное окончание этой кампании рескриптом от 4 августа 1849 года Паскевичу было предоставлено право пользоваться теми же воинскими почестями, какие воздаются только особе Императорского Величества. 5 октября 1850 года в Варшаве состоялся торжественный парад войск в честь 50-летнего воинского служения Ивана Федоровича Паскевича. Присутствовавший на церемонии император Николай I вручил Паскевичу особый фельдмаршальский жезл с надписью «За двадцатичетырехлетнее предводительство победоносными русскими войсками в Персии, Турции, Польше и Венгрии», а король прусский и император австрийский возвели его в фельдмаршалы своих войск.

Началась Крымская война (1853-1856 г.г.). Иван Федорович Паскевич был вызван на театр военных действий, происходивших на Дунае. Смелый план императора Николая I, состоявший в быстром движении через Балканы, был под влиянием Паскевича изменен на более осторожный, в основании которого лежало предварительное занятие крепостей на Дунае. Русские войска под предводительством генерала от артиллерии Михаила Дмитриевича Горчакова вступили в Молдавию и Валахию (1853 год) и произвели там несколько успешных сражений с турецкими войсками. В дальнейшем по Высочайшему повелению главнокомандующим на западных и южных границах Российской империи был назначен (в 1854 году) генерал-фельдмаршал Паскевич.

Он прибыл 3 апреля 1854 года в Дунайскую армию. И немедленно принял командование над войсками, произведя их новые размещения. Он двинулся к Силистрии, предполагая взять ее в осаду. 28 мая Паскевич лично делал рекогносцировку, причем был сильно контужен ядром; это вынудило его сдать командование армией генералу от артиллерии Горчакову и выехать в Яссы на лечение, но и оттуда он продолжал руководить войсками. Но ход войны вынудил русских оставить Валахию и Молдавию. В июле-августе Паскевич руководил выводом русских войск. Во время вывода войск на территории Дунайских княжеств не был оставлен ни один человек. Вместе с русскими войсками в Россию ушло немалое количество румын, болгар и сербов. Завершив вывод войск, Паскевич с позволения Николая I для лечения от ран, выехал в Варшаву.

Старые раны не позволили Ивану Федоровичу находиться в действующей армии, и он вступил в управление Царством Польским. Но различные недуги быстро развивались. Паскевич тяжело переживал смерть императора Николая I, а узнав об оставлении русскими Севастополя, окончательно слег.

Скончался светлейший князь Варшавский генерал-фельдмаршал Иван Федорович Паскевич-Эриванский в Варшаве 20 января 1856 года в 10 часов утра в возрасте 73 лет. Незадолго до кончины (в 1855 году) он удостоился получить от нового императора Александра II особый знак монаршей к нему милости - портреты обоих государей Николая I и Александра II, Паскевич завещал в фонд Государственного инвалидного капитала 50 тысяч рублей серебром – на содержание 200 человек увечных нижних чинов. По отпевании в кафедральном Свято-Троицком соборе останки фельдмаршала, по его желанию, были преданы земле в селе Ивановском. Во всех войсках и в Царстве Польском был объявлен траур на девять дней.

21 июня 1870 года в присутствии императора Александра II в Варшаве был открыт памятник генерал-фельдмаршалу Паскевичу. В 1889 году останки Ивана Федоровича Паскевича и его жены Елизаветы Алексеевны (урожденной Грибоедовой) были перезахоронены в семейной усыпальнице, выстроенной его сыном Федором в Гомеле.

Иван Федорович Паскевич на службе России проявил себя и как отважный воин, и как полководец, и как государственный деятель, и как дипломат. Согласно оценкам современников, «князь Варшавский по значению своему в государстве Российском, в среде русских подданных не имел себе равного». Командуя русскими войсками, он одержал победы во всех ключевых сражениях. Во время боевых действий Паскевич предпочитал находиться в зоне эффективного огня противника с целью личной оценки обстановки и непосредственного управления войсками. Генерал-фельдмаршал Паскевич - один из четырех полных кавалеров ордена Святого Георгия и единственный в Российской империи полный кавалер одновременно двух высших императорских орденов — Святого Георгия и Святого Владимира. Слава нашим героическим предкам. Слава России – великой, единой и неделимой.